前些日,在湘雅二医院庆祝第34个教师节的座谈会上,我感恩我的老师杨德森教授,他的有教无类和知遇之恩改变了我的命运,他是我生命中的贵人。

愿在这样一个特殊的日子里,将我在不同年代教师节里的所想、所悟、所讲、所写整理成篇,表达学生的感恩之情,告慰杨老师的在天之灵。

鞍前马后十八年

壹

——写在1999年教师节

走近杨老师

第一次看见杨老师,大约是在70年代中期。那时候,大学都时兴办在山沟里,就像电影《决裂》那样。

因此,湖南医学院湘西分院也就办在了我们的小镇上,部分老师是从省城发配而来的,杨老师就是其中一位。

某日下午,杨老师来到了地处小镇郊外宝塔山上的精神病院。我当时是这家医院的煎药工人,不知道杨老师是干什么的,也不知道他来这里干什么。

只记得那天虽雨不倾盆、风不横吹,但山陡路滑。唯一的印象是他在泥泞中摇摇晃晃的身影和那双只有湘西人才肯穿的马鞍翘(一种经济实惠但不甚美观的浅口雨鞋)。

再次见到杨老师是1979年。省里举办学术会议,坐着汽车颠簸了两天才一路风尘赶到长沙,听杨老师作访美归来的报告,这次算是正面见到了杨老师。

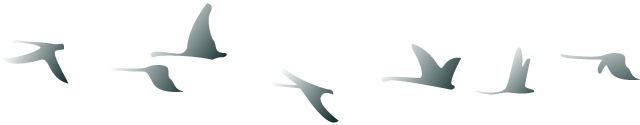

▲ 第一次访美期间参加记者会采访,1979年

他谈吐直率、不卑不亢,甚至时有离经叛道之语,在那个刚刚解冻、仍春寒料峭的年代,他有胆有识的西方传真,使我这个来自大山深处的年轻人耳目一新、精神一振,一下子知道了山外还有那么多的山,天外还有那么大的天。

回到湘西,我有些按捺不住了。

杨老师的音容笑貌、举手投足像一幅上了釉的画,那么光亮鲜活,时时挑拨着我这颗不甘沉寂的心。

加上几个不知天高地厚的朋友们的入伙煽动,一宿彻夜不眠之后,志向斗胆形成:要考研究生,而且一定要考杨老师的。白天8小时老老实实地上班,晚上8小时认认真真地学习。

日复一日。临考前,突然接到湖南医学院通知:未有本科学历,不具备报考资格。晴天霹雳,只好眼巴巴地看着朋友们踌躇满志地去赶考。

气愤之余便给杨老师写了一封措辞不恭的信。称:“是金玉是败絮自然都逃不过您的火眼金睛,为什么花5元钱买您一份试卷都不行?”(当时不是市场经济,报考研究生只须交报名费5元)

信似泥牛入海,使我期盼、怀疑、乃至失望。半年之后,杨老师的回信不期而至。

信中告之:“出国刚回,迟复为歉,只求真才实学,不讲空头文凭。”

我为之大振,仰天长啸:“天不灭曹!”

但上天注定了我一辈子要走坎坷的路,第二年得了准考证,专业考试第一场却遇到了大问题,心理学试卷少了最后一张,一共只有70分的题目。

我顿时怒火中烧、拍案而起,惊得四个监考同时围了上来,以为又出了个未中举的范进!后经老师验明情况属实,也只能说声爱莫能助。幸亏题目不难,后来才知道,这70分的题目我考得了68分。

就这样,我磕磕碰碰地走进了湖南医科大学,走到了杨老师的身边,成为了中国第一个行为医学的研究生。

难得糊涂

第一次走出大山,第一次走进高等学府,处处战战兢兢。入学3月还不敢去拜见杨老师。最终鼓足勇气,硬着头皮到了杨老师的家里。

杨老师立即招呼“来来,坐坐,叫张什么来着?”(一年之内,杨老师一直叫我张亚平,我也不敢纠正。)

▲张亚林硕士毕业答辩后合影,1985年

由于诚惶诚恐,当时谈什么也通记不住,只记得那间房子光线不好,木质地板陈旧,踩起来吱吱作响。

墙上挂着一幅画,杨老师随手一指,问我那是一幅什么画?我说:是米勒的《拾穗者》,杨老师说了一句“不错嘛!”

我在学校上课时,杨老师在附二院上班。等我到了附二院,杨老师又去了学校做副校长,城南城北、阴差阳错。

杨老师新官上任,见面的日子仍是少得很。常常得到的是书面指示:起动生物反馈治疗,开设神经症专科门诊,起草建立精研所、精卫系的申请报告……不知道是什么原因,当时做这些事情真难。

我不在职,还是个学生,人微言轻,又不喜欢拉大旗作虎皮,单兵作战不算,不时还可能会碰上冷枪流弹。

而杨老师又高高在上,一字千金,说完就走,不喜欢听你诉苦,所以我有时便处于两头受气的尴尬局面。

而这些事情又不得不去做,而且要想尽办法做得很好。日后发现,这段放开双手做事,夹着尾巴做人的经历实际上锻炼了我独当一面的能力。

世上有斤斤计较而因小失大者,也有不拘小节而胸怀全局者,杨老师属后者。

他曾问我:“你说我是不是清官?”

我不敢妄答。

他接着自语:“如果有清官昏官之分,我恐怕算不得清官;如有清官贪官之别,那我还是清官。”

杨老师贵为副校长,而信封邮票全是自购,开会出差从不派车,请客吃饭全是自费。这虽是些小事,在物欲横流的今天,实属难能可贵。

杨老师做官不可谓不清,而他自嘲为昏官也似有道理。他对学生是目标管理,给你一个目标,你要千方百计地去达到。

如果达不到,你还要陈述各种理由、困难,不管是真是假,一律责打50大板,而且事后绝不抚恤。职工中有吵架扯皮相互攻击者,到杨老师这里寻求支持时,他也是不问青红皂白,一概如是处置。

但吕渊大事不糊涂。记得1989年那场政治风波刚起时,他竟敢旗帜鲜明孤伶伶地站在我们学生的对立面,直言不讳地劝说同学们。

而这场风波平息之后,一下冒出许多事后诸葛亮们,摆出教师爷的架式,批评学生们的无知、盲动。而此时的杨老师却旧话不提,高风亮节、人格魅力,由此略见一斑。

惜时如金、爱书如命

没有人不爱惜自己的生命,但很少有人珍惜他的时间。杨老师的时间观念很强,开会绝对准时,会议要解决什么问题,一二三四清清楚楚,容不得议而不决的情况。

杨老师谈吐不凡,但在我印象中,他善谈而不健谈。

健谈者虽然使四座盎然,但多少有点显摆、霸道。而善谈者尽管也有连珠妙语,但常常是引而不发,总是给别人许多机会。

杨老师的工作日程永远是排得满满的,遇上外出讲学、开会、科内等若干事情挤在一起时,他总是精心编排、优化组合,因而常常是马不停蹄却又忙而不乱。

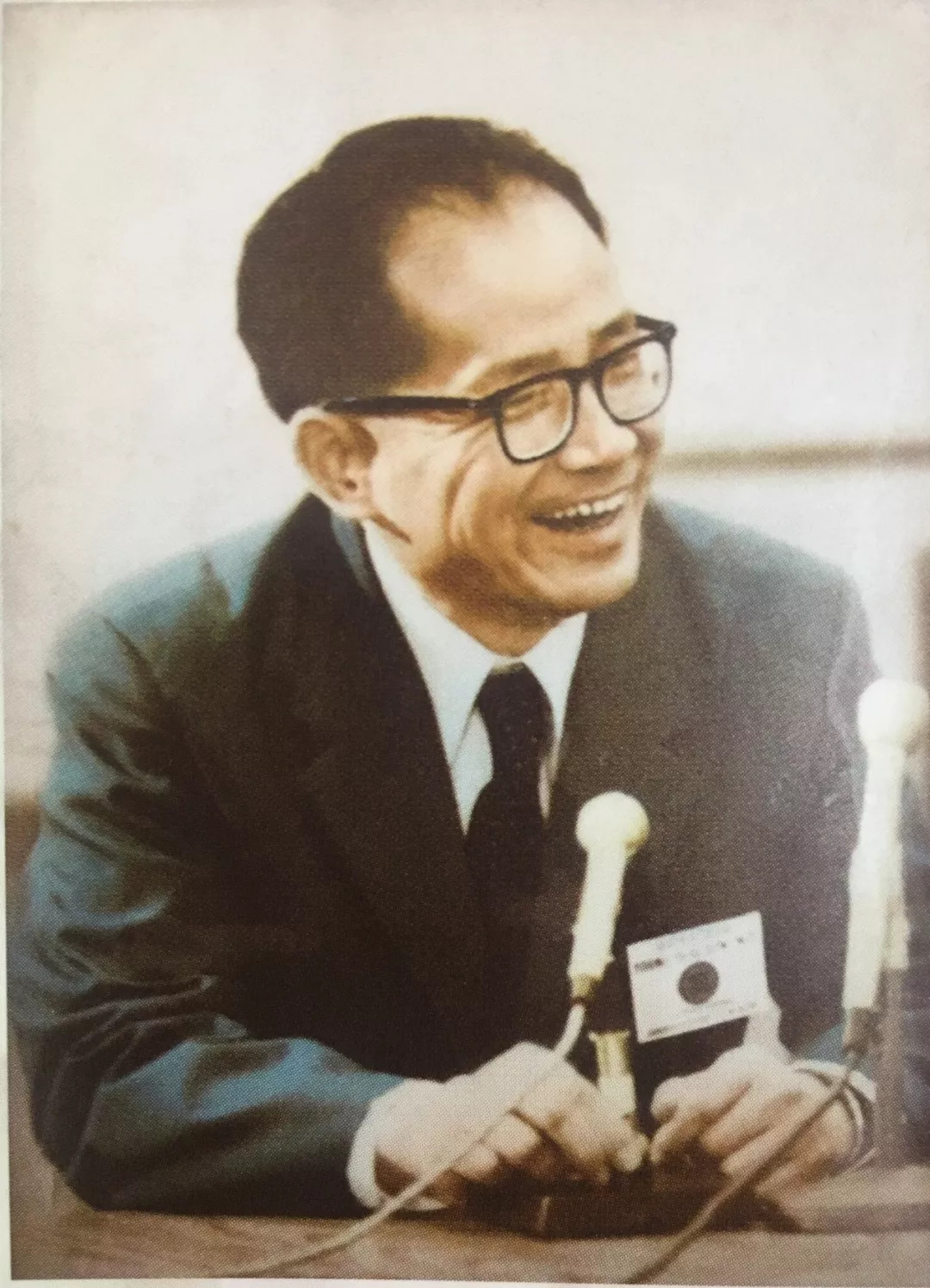

▲ 杨德森教授在世界各地讲学

杨老师说他最讨厌那些不速之客,动辄登门造访,不管你如何忙,他却有宾至如归的感觉。

他常说做行政最苦恼的是要见一些不三不四的人、说一些不痛不痒的话、喝一些不明不白的酒,而时光却不知不觉地溜走了。

杨老师对我们也从不侃侃而谈,他说他最怕那些一句话做三句话说的人。而他却是三句话做一句话说的人,因而在聆听他的讲话时,我往往连标点符号也不敢放过。

苏东坡所谓“睡眠去其半”虽稍有夸张,但三分之一总是有的,再掐头去尾,人生光阴就所剩无几。

杨老师一生乐观向上勇往直前,但我也察觉得到,近年来已有些烈士暮年的悲壮。毕竟光阴似箭,他曾不无遗憾地说过,他只有过十几年钻研业务的好光景。

杨老师爱书。首先是爱买,不仅逛大书店,而且也不放过“半地下”的黄泥街书市。

1994年他去美国访问,用自己的科研报酬为图书馆买了一大箱书,几次转机,万里迢迢,早已传为佳话。

杨老师爱读书,是读不是看,因为他读过的书都留有他的记号、眉批、心得。

不知道他挑灯夜读、红袖添香的情景,但知道他常利用边角废料的时间读书,如在火车上、在候机厅。

杨老师经常给我们推荐要读的书,有时还拿一本新书在我们的眼前晃晃,但我们不是随便可以拿拿放放的。

他有一本明细账,好像每个学生都有一个户头。某个学生猴年马月借了一本书有去无回,他就耿耿于怀,逮住机会就讲,已不下十次。

有一次,杨老师又讲借书要还的道理,我知道又是影射谁借书不还,但觉得事不关己、若无其事,浑然不知是在说我。

杨老师见暗示不行,改为明说。我立即否认,杨老师迅速打开账本,上面赫然写着:某年某月,张亚林借某书、某书,下面是何月何日,张亚林归还何书、何书,还有何书尚未归还。

白纸黑字,我嘴上无话可说,心里却不认账。回到家里,翻箱倒柜,查无踪影。按照我的脾性,有借有还,从不含糊,也不是丢三落四之人,虽然杨老师不再追究,我倒是耿耿于怀,以至于我怀疑他那本明细账是否清明。

很久以后,在教研室的图书柜里发现了那本书,原来是我糊涂,还书还错了地方。管理员也糊涂,竟然将这来路不明之书也编号入柜,幸亏扉页上签有杨老师的大名,自然可以完璧归赵。

内疚之余也如释重负,三年的冤案得已昭雪,杨老师的明细账果然是明察秋毫。

不是道家是儒家

杨老师喜欢哲学,常说:“医生看病,前面坐的是病人,身后站的是哲学家。看你如何运作。”

杨老师谙熟古典各派哲学,儒家、道家、释家、法家,无所不精。他倡导使用道家的处世之道去治疗患者,后来这成了我博士论文的命题。

但我总觉得,杨老师不是道家。

因为时至今日,令我最为敬佩而又自愧不如的是他那种自强不息、积极进取、不知老之将至的精神;那种百折不挠、义无反顾、从不认输、虎死不倒威的英雄气概。

也许他在言行上也在效法道家,但他的骨子里透露出的是儒家的阳刚之气。大凡敢为天下先者,都需要这种精神和气概。

不然的话,湖南医大的精卫系、精研所如何建立?!中国的行为医学如何建立?!中国精神疾病的诊断标准如何建立?!中国精神疾病著作出版基金会如何建立?!

杨老师是儒家,还表现在他的雄才与大略,他渴望着建功立业。

70年代末对医教人员大刀阔斧的整顿,80年代积极倡导大家赴西天取经,大规模的招收研究生且只招外人不招本家的土政策,这些当时人们不太理解的举措,实在是他别具一格的治学方略,结果是为今天的精研所完成了大量的人才储备。他爱才如渴,虽然声明学生们来去自由,但是心中还是有数的。

走的都有嘱托,留的都有安排。前几年听说某单位要来我处引进人才,杨老师设家宴招待,告之来者:不可抬走我的工作母机!

一顿鸿门宴下来,别人也只好无功而返。杨老师深知“水至清则无鱼”,他从不计较学生的冲撞、偏激、乃至过失,招纳各路人马,海纳百川,共图大业。

有情未必不丈夫

杨老师历经沧桑,气度不凡,不论事业建树还是人格魅力,在当今的精神病学界,都是有口皆碑的。

杨老师是一个叱咤风云的人物。和师弟们一样,初来乍到时,我对杨老师是仰而视之,敬畏有加。时间长了,逐渐感觉到杨老师并非不食人间烟火。

杨老师爱赋诗填词。古人曰:诗言志。性情中人才有激情勃发、风雅之士才有诗情画意。杨老师善七律,平仄讲究、对仗工整。

“年将四十欲何求,未读千书尽白头”(四十书怀),似有满腔辛弃疾的悲苍;

“蚂蚱惊秋犹抖擞,再添杯酒鼓精神”(五十书怀),颇有一身陆游的风骨;

“几多苦乐谁评论,千里驰骋不见愁”(六十书怀),很有几分李白的洒脱;

“老年意趣窗前树,往日风情雾里花”(七十书怀),又有几许李清照的情怀。

无缘领略杨老师的琴棋书画,但曾观过杨老师下围棋,算不算入段高手,不得而知,但似有“乾坤黑白,一着风云变色”的气势;

也曾听过杨老师引吭高歌抗日歌曲,不是卡拉OK,是一人清唱,昂首挺胸,既严肃又认真;

还曾见过杨老师在盛情邀请之下半推半就地走进舞池,从容不迫,每步都踏在鼓点上。

杨老师酷爱游泳,天南海北总带着泳装。我随他游过浏阳河、猛洞河;游过湘江、嫩江、松花江;游过渤海、黄海和东海;差一点就游了太平洋(夏威夷开会他让给了别人)。

眼下说起聚一聚,就想到吃饭。那时候,行为医学教研室的聚一聚常在水里。以杨老师为首,一人一辆自行车,或橘子洲或浏阳河,导师答疑、学生汇报、工作布置都在水里浪里完成了。

都知道杨老师很是幽默。杨老师的幽默多是自嘲,即使是批评你也不会叫你难堪到哪里去。

一次他换鞋进了实验室,技术员顺手带上门,把杨老师的皮鞋关在了门外。杨老师不好意思说,又实在放心不下,憋了十分钟终于憋不住了。

于是说:“谁开门看看我的鞋还在不在门外?别让我待会儿出去要跳印度舞。”令我们哄堂大笑。

有次随杨老师出差讲学,那时精神病院都不景气,住不起旅馆,安排我们住在病房里。没有卫生间洗澡,杨老师作耳语状,传授我没有澡堂如何洗澡的三段分洗法,叫你忍俊不禁。

杨老师还多次说过,“在我的追悼会上不许放哀乐,要放我生前的录音,我会讲几个笑话给你们听,让你们笑得前仰后合。”

人,都不知道从何而来,到何处去。来时并非自愿,去时亦未征得本人同意,但能哭着来笑着走的人,实在是需要一番别具一格的智慧、乐观、情趣与豁达的。

我原以为杨老师是一个只朝前走决不回顾的人;一个擅长宏观而不事具体的人;一个只讲事业不谈感情的人。

年长月久,我才发现我错了。杨老师也食人间烟火,他会修自行车,还会买菜,而且讨价还价绝不含糊。

他很重感情,对待弟子亲疏有致,关怀期望尽在不言之中。他也恋旧,一次随他去贵阳,追访他抗战期间曾就读过的学校。时过境迁学校已不复存在,他站在那里,沉思良久。

显然,旧地重游勾起了他桩桩往事。原来,他把过去的一切都仔细地珍藏了起来,藏在他那颗包罗万象的心底。

吾爱吾师

追随杨老师,十八年了,人生能有几个十八年?这份师生之缘,于师于我恐怕都是最长的了。

我庆幸有这份缘,使我从一个敢在宾馆打赤膊的湘西人(曾因此被杨老师教育),成为一个在全国小有名气的精神科医师(也是杨老师当众评价)。

一步一个脚印,步步都有艰难。施耐庵在水浒序中云:“人生三十未娶,不应再娶;四十未仕,不应再仕。”

人到中年,有性急的朋友已先走一步,而我在不惑之年却还在进取功名,我不知道这是我的幸运还是我的不幸。

但我知道有一点我是幸运的,即在每一个关键时刻,我都得到了老师的提携。

我无事很少去杨老师家,甚至为杨老师迎来送往也不算太多。我觉得杨老师德高望重,在家总是宾朋满座,出门总是前呼后拥。

所以,通常我都是站在远远的,因为少我不为少。

但是我一直在想:如果有一天杨老师身边只有一个人了,那个人就应该是我。因为我信奉君子相交淡如水,我信奉滴水之恩当涌泉相报。

十多年来,只有一迎一送,铭我肺腑。

大概是在1992年的夏天,杨老师被免掉校、系、所的领导职务,当时他在外地讲学,于是我第一次以师兄的身份,召集全体师弟,赴机场接驾,这是一迎。

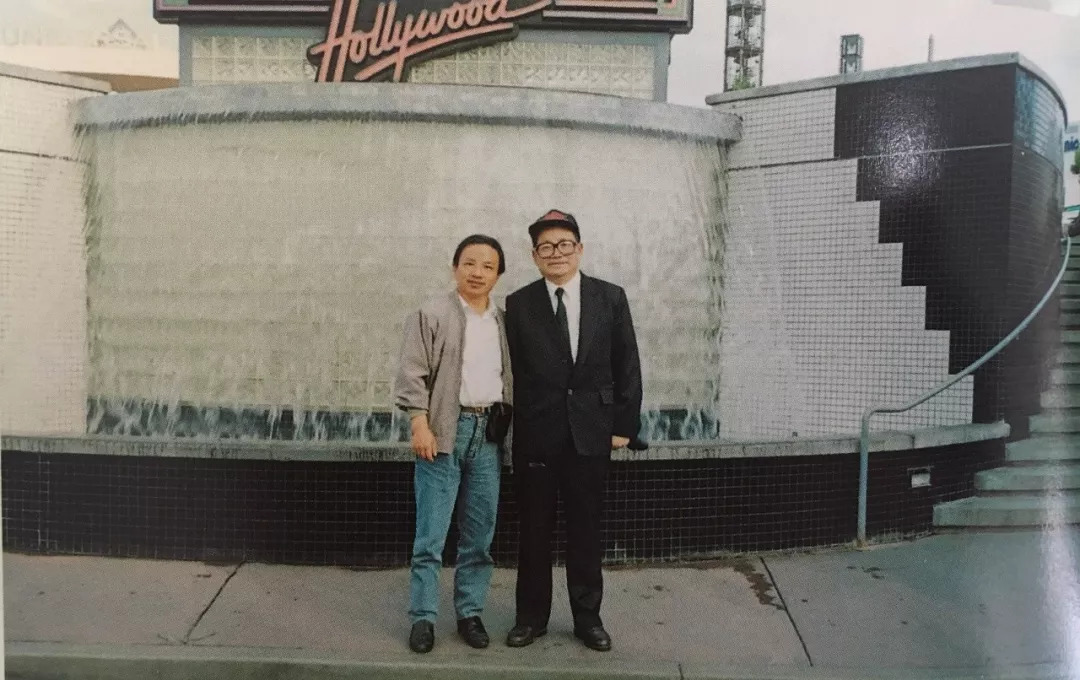

一送是在洛杉矶,我当时在加州大学留学,杨老师短期访美,我陪杨老师去了Hollywood ,去了Las Vegas ,然后送他上飞机回国。在洛杉矶国际机场,我替他拖着沉沉的一箱书,紧紧地贴着他走。我从来没有感到这样亲密、这样依恋,虽不像汪伦踏歌送行,但在杨老师向我挥手告别时,一腔泪水再也止不住了。

▲ 张亚林与杨德森教授合影于好莱坞,1994年

时间说快不快、说慢不慢。都说人生如梦,也不知先前是梦,还是眼前是梦。

在杨老师面前我永远只是一个端坐在台下聆听教诲的学生,总觉得有学不完的东西。

十八个春夏秋冬,十八年鞍前马后,仰恩师豁达大度、学富五车;蒙恩师言传身教、潜移默化。

只是不知是否得其真传、修成正果。若未得法,只能怪自己冥顽不化。然而近朱者赤,或许已得其真传一、二也未必可知,因为老子曰:“道可道非常道”也。

吾爱吾师,吾爱吾师!

湘雅精神医学系的奠基人 贰

——写在2009年教师节

拾其牙慧,追索老师医学教育思想

杨老师七十华诞那年,我在教师节写了一篇“鞍前马后十八年”,向老师致礼。今年是杨老师八十大寿,时光一晃十年。又是教师节,又该写“二十八年”了!

但我早已没有了当年博闻强记、过目不忘的本领,该忘记的和不该忘记的都忘记了很多。

也好,水落石出呀。幸存下来的记忆,才会像拉近了的长焦镜头,越发清晰起来。

印象中杨老师不仅是一位著名的精神病学家,也是一位出色的精神医院教育家。我把20多年来鞍前马后零星拾遗的记忆连贯起来,俨然也是一串珍珠。

杨老师多年前的一些想法,如今看来依然是真知灼见。

我尝试着将我知道的杨老师的医学教育思想总结如下。担心挂一漏万,于是首先申明:凡有偏差错漏,均属我个人记忆缺失或理解有误。

杨老师呼吁转变医学教育模式,他说传统的生物医学教育模式只见树木不见森林;只见疾病不见病人;只讲有害的生物、理化因素不讲社会心理因素在病因、发病机理和病程转归中的作用。

杨老师倡议在综合大学中办医学院,使医学生身处人文学科或其他学科的氛围之中;他说每个医学院必须建立精神病学教研室和医学心理学教研室(或精神病学与行为医学教研室),课时应不少于100学时。

使每一个医学生,尤其是将来从事非精神科专业的医生掌握应知、应会的精神病学、医学心理学和行为科学知识。

杨老师对于定向精神病学与精神卫生学专业的医学生,要求注重生物医学知识和心理、社会学知识的平衡,要求增加社会人文学课程。

他说解决的方法是要么延长学制,要么精选生物医学课程,比如以行为医学取代医用物理学,以神经科学取代局部解剖学。

杨老师虽然极力主张转变医学教育模式,极力主张加强医学生的人文知识教育,但他始终强调:依然要保留生物医学在医学教育中的主要地位。

白手起家,建立精神卫生系

1988年,杨老师主持建立了湖南医科大学精神卫生系(中南大学精神医学系的前称)。白手起家,从无到有,实践着当时最流行的一句话:摸着石头过河。

杨老师首先派我和戴晓阳老师去做调研(后来实际上是解亚宁老师与我同行,再后来是黄能达老师接替了解老师)。

我们去了湖南省精神病院、长沙市精神病院和本院精神科,向精神科医生了解哪些知识最需要?又去学校各基础医学教研室,调查各种课程如何设置、课时如何分配?向教务处咨询教材如何选用?基础课、桥梁课、临床课如何衔接?必修课、选修课如何搭配?跨学科之间的课程如何调度?最后写出调查报告,报杨老师定夺。

记得当时最大的难题是课程太多(多达48门)、学制太短(当时是三年制),我们费尽了脑筋,课表也排不下来。

杨老师看了看课表,好像没怎么考虑就大笔几挥,一些课程被削头、一些课程被斩尾、一些课程干脆整个就被砍了下来。精神卫生系的第一张课表就这样诞生了。从此,我知道了什么叫大刀阔斧,什么叫快刀斩乱麻。

每教完一届学生,都要收集师生的反馈意见,后来还要收集用人单位的反馈意见。

这些意见成了我们的校正坐标,根据这些意见不断修订教学大纲、教学计划和课程设置。

杨老师当年还频出高招怪招,比如利用当校长的方便为精神卫生系选留了一批优秀毕业生做师资。编制在系里,人却被安插在基础医学院的各教研室上班。于是这些教研室都有了热心为我系开课的专职教师。可惜天长日久,这些“卧底”先后都成了打狗的“肉包子”了。

1993年,精神卫生系由三年制改成五年制,一切开始走向正规。就像杨老师常说的:草鞋没样,边打边像。

不辱使命,老师搭台我们唱戏

1998年,我正式接手精神卫生系的教学管理工作,转眼十年有余了。

刚接手时,诚惶诚恐,既管研究生又管本科生,压力很大。生怕误人子弟,生怕砸了杨老师的牌子。

于是小心谨慎,如履薄冰,苦心孤诣,惨淡经营。但是,越怕见鬼越见鬼。1999年,教育部取消了“精神病学”等小专业。眼看香火就要断在我的手里,我急啊!

我想把湘雅的精神病学专业办成中国“精神病学的黄埔军校”。于是四处奔走、多方求援。

在各级领导的鼎力帮助下,教育部终于特批“精神病学”作为中南大学的特色专业正式纳入国家招生目录。于是在教育部的部属高校中,湘雅的精神病学专业独树一帜,且别无分店、仅此一家。

起死回生啊!

从此,我们倍加珍惜杨老师搭起的这方舞台。我们脚踏实地,默默行走向精神医学人才培养的漫漫征途。

回首这些年,身后落下了几行深深的脚印,当然也有沉甸甸的收获。我们获得了几乎所有的国家级教学荣誉,比如:

国家级精品课程、国家级特色专业、国家级教学团队、国家级教学名师、国家级精品视频课、国家级教学成果奖,以及系列国家级规划/统编教材主编。

以上种种国家荣誉,多数在国内业界至今仍是一枝独秀。

我们为自己的劳动果实深感欣慰自豪,但我们更知道:前人栽树、后人乘凉;杨老师塔台、我们唱戏;这是几代湘雅人耕耘播种、浇灌培育的结果。所以,我们永远不敢得意忘形,永远不敢怠慢停歇。

前方,有杨老师高高在上,是榜样、是旗帜、是召唤,鞭策我们不断奋进。

身后,有一支年轻的教学梯队。他们都具有博士学历、留学经历。他们一手治病救人,一手教书育人,不仅在科学研究上不甘人后,在教学艺术上也追求千锤百炼、炉火纯青。

瞻前顾后,湘雅精神病学的教学大业薪火相传,不愁继往开来之人。

又是一个十八年

叁

——2017年教师节尚未到来,杨老师走了。

杨老师,您走了。

您七十大寿那年,我写了一篇纪念文章《鞍前马后十八年》,记述了我在您身边十八年里的朝朝夕夕、点点滴滴,所闻所见、所思所想。

您看后拍着我的肩说“你可以放单飞了。”

余音耳边犹在,转眼又是一个十八年。其间,围绕在老师身边的是一拨又一拨的年轻的同门后生,他们很聪明,他们也很幸运。

杨老师,您走了。我追随您36年!

人生本来苦短,再加上儿时少不更事,老年可能痴呆,掐头去尾,36年就是大半辈子。

记得36年前,我大着胆子报考了您的研究生,没想到您胆子更大,竟然录取了我这个没读过高中,没上过大学的山里人。您的有教无类和知遇之恩,改变了我的命运,改变了我的人生。

我想,在我众多的同门师弟中,有同感的应该不乏其人。

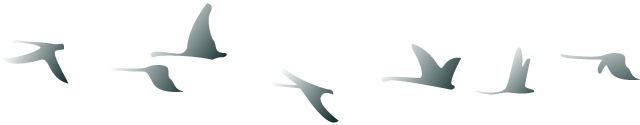

▲精神卫生系,博士、硕士、本科毕业分别情况

杨老师,您走了。留下了一屋子的书和一大帮徒子徒孙。

今天,大家都赶来为您送行,天南海北的,有的已成栋梁,顶天立地;有的乐为小草,漫山遍野。

您说过:我的追悼会上不许哭,我会录个笑话,在追悼会上放给你们听,笑得你们前仰后合。杨老师,您的睿智、豁达和幽默是超越时空、超越生死的。

杨老师,您走了。哲人说:“当我来到这个世界的时候,大家都在笑,只有我在哭,因为人间很辛苦。

当我离开这个世界的时候,大家都在哭,只有我在笑,因为天堂更美好。”我宁愿相信,这是真的。

杨老师,您走了,您一路走好!

弟子 张亚林

2017年4月2日于长沙明阳山

责编:曾晓晨

来源:中南大学湘雅二医院