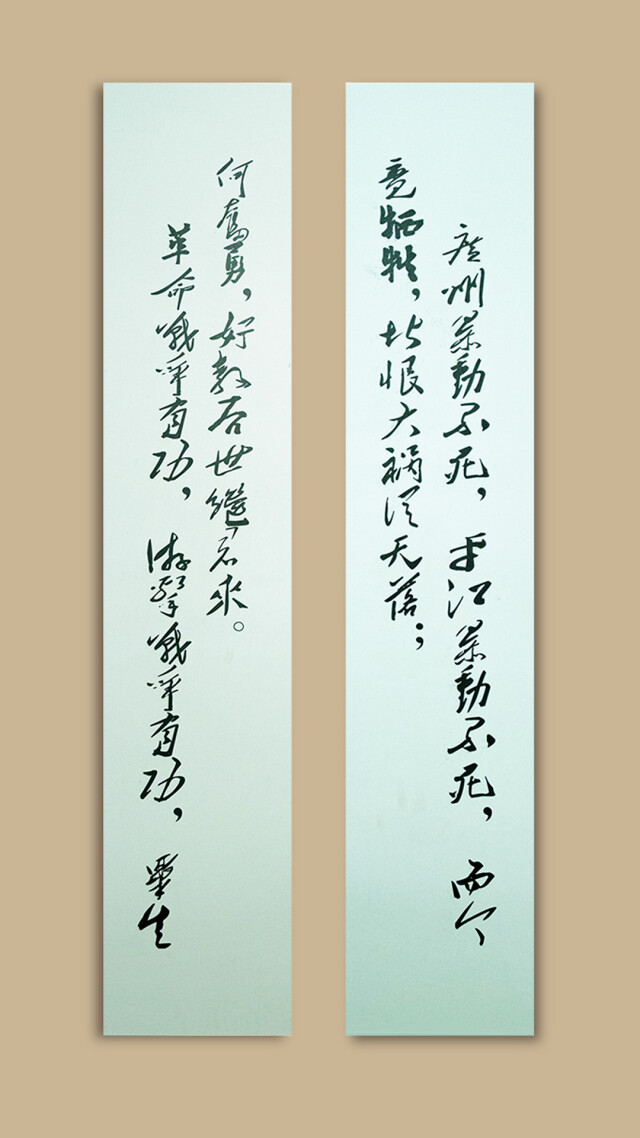

广州暴动不死,平江暴动不死,如今竟牺牲,堪恨大祸从天落;

革命战争有功,游击战争有功,毕生何奋勇,好教后世继君来。

1931年9月15日,红三军军长、湘乡人黄公略率部参加江西兴国方石岭追击战,歼灭国民党军第52师等部。在指挥部队转移途中,黄公略于吉安东固六渡坳遭敌机袭击,身中数弹壮烈牺牲,年仅33岁。

毛泽东亲自主持黄公略追悼大会,并撰写了这副白话文挽联,对黄公略的光辉业绩和卓著功勋作了高度评价。

初冬,记者驱车百余公里,来到湘乡市中沙镇的黄公略故居,了解黄公略的革命之路,又与本期解联专家、湖南省社会科学院哲学与党史党建研究所所长王安中晤谈,探讨白话文撰联臧否。

偏师借重黄公略

对党史非常熟稔的王安中告诉记者,除了这副挽联,毛泽东还曾经多次为黄公略这位我党的红军将领挥毫泼墨,结合毛泽东为黄公略的诗词来解联会更有意思。

1898年,黄公略出生于湖南湘乡一个农民家庭,17岁便投笔从戎。1927年广州起义失败后,革命陷入低潮,但黄公略坚信“广暴失败旗帜在,树立红军苏维埃”,毅然决然地加入了中国共产党。

湘乡市黄公略铜像。

“此联上下联有广州、平江,革命、游击4个意象,分别在上下联形成了自对,4个词语反映了黄公略的事功。”王安中向记者解联。

广州暴动不死,平江暴动不死——上联头两句是写黄公略参加了广州起义和平江起义这两次重大的革命活动。1928年7月,黄公略和彭德怀、滕代远等领导了平江起义,成立了中国工农红军第五军,黄公略任红五军军委委员兼十三师四团党代表。他还与朱德、毛泽东、彭德怀并称为“朱毛彭黄”,在苏区军民中享有崇高威信。

革命战争有功,游击战争有功——下联的前面两句是写黄公略参加过多次反“围剿”战斗。王安中告诉记者,黄公略是红军游击战的创始人,创造了我军历史上最早的游击战争理论,他凭借自己的经验和想法,写了一本《游击战术》,并将之推广到了全军。新中国成立后,黄公略也被中央军委确定为中国人民解放军36位军事家之一。

1930年6月,毛泽东率红军第1军团由汀州出发,进逼南昌的途中,写下《蝶恋花·从汀州向长沙》,词中写道:

六月天兵征腐恶,

万丈长缨要把鲲鹏缚。

赣水那边红一角,

偏师借重黄公略。

王安中介绍,这是毛泽东第一次赋诗黄公略,这几句词核心是赞扬黄公略的智慧超群,也赞扬了黄公略在赣水地区领导的革命斗争,凸显了黄在革命布局中的重要地位。此时,黄公略率领红三军在赣西南的广大地区开展游击战争,将原来零星的红色割据区域发展成为有统一领导、连成一片的大块红色革命根据地,为苏区的发展壮大作出了卓越贡献。

1930年底,蒋介石以鲁涤平为总司令、第十八师师长张辉瓒为总指挥,动员十万国民党军队发起了第一次“围剿”。黄公略指挥红军,采取毛泽东和朱德“诱敌深入”的战术,在龙冈设伏,全歼第十八师近万人,活捉张辉瓒!

毛泽东挥笔写下《渔家傲·反第一次大“围剿”》:

万木霜天红烂漫,

天兵怒气冲霄汉。

雾满龙冈千嶂暗,

齐声唤,前头捉了张辉瓒。

再次对黄公略的战功表示了高度赞扬。

在第二次反“围剿”中,红三军担任中路阻击任务,为夺取战机,黄公略率军在向导的帮助下,找到一条从东固到中洞的山间小路,并下令红三军沿小路快速隐蔽前进,提前设伏。待包围敌军后,黄公略率领隐蔽在中洞南侧山林中的红三军,居高临下,从山上用战斗队形横压而下侧面突袭,敌军毫无招架之力,很快就放弃抵抗、缴械投降。当时在白云山指挥作战的毛泽东大为振奋,挥笔填词《渔家傲·反第二次大“围剿”》赞道:

白云山头云欲立,白云山下呼声急,

枯木朽株齐努力。枪林逼,飞将军自重霄入。

从此,黄公略“飞将军”的美名传遍苏区。

王安中向记者介绍,了解了毛泽东对黄公略的这几次题赋,就很容易理解上下联的后半句。

“如今竟牺牲,堪恨大祸从天落”——这是对黄公略牺牲的惋惜和哀悼;“毕生何奋勇,好教后世继君来”——这句则是对后来者的期盼和勉励。

白话撰联正相宜

“这副联最大的特色就是白话文写联。”王安中认为,传统上,楹联多使用文言文进行创作,典故较多,而此副对联却是采用的白话文,全联明白如话,没有用典,通俗易懂。

对联始于五代,盛于明清,迄今已有一千多年的历史。对联的固有语言体系是属于文言文的,对联的灵魂是对仗。

然而,早在清末维新运动时期,晚清诗人黄遵宪就提倡用白话文进行文学创作。

20世纪初的新文化运动中,围绕着白话文与文言文的论争,形成了两大阵营,现代诗(白话文)向传统的格律诗发起了挑战,白话文对联也如同天上的繁星渐渐多了起来。

新文化运动的代表人物胡适就撰写过多副白话文对联,譬如:

大胆的假设,小心的求证;

认真地作事,严肃地作人。

教育家陶行知也撰写了一副白话文对联,并悬挂在自己办公室:

捧着一颗心来,

不带半根草去。

这样的白话文对联不胜枚举。王安中介绍,毛泽东有着极其深厚的文言文功底,但也撰写了不少白话文对联。

譬如,毛泽东在湖南第一师范附小工作时就曾写过这样的对联:

世界是我们的,

做事要大家来。

王安中向记者解联。

王安中告诉记者,毛泽东是楹联高手,他在很多题词中,都借鉴和运用了楹联的创作手法和技巧,留下了很多经典的提法,譬如:“生的伟大,死的光荣”“抗美援朝,保家卫国”“好好学习,天天向上”等等。

评价楹联有一个重要的衡量指标:切,这主要指对联要切合当时当地的场景。

毛泽东挽黄公略的这副挽联,挂在黄公略追悼大会的现场,参与者多为红军战士,由于当时红军战士的文化程度普遍不高,用白话文撰联就容易被战士们所理解,这就让此联具有很强的实用性。王安中认为,毛泽东的这副楹联就是切题切景的典范。

记者手记

联往何处去

朱玉文

楹联——这门根植于生活,运用于民间,服务于大众的文学艺术,在这个时代会往何处去?采访的最后,记者和王安中进行了很长时间的交流。

从文言文,到白话文,到现在的网络用语,楹联的语言运用越来越宽泛,不断与时俱进。

而从内容上看,对联虽然样式短小,却内容丰富。或治学修身、或抒情言志,或记事明理、或咏胜诲人,或述史论今、或挞伐戏谑。

再从楹联的应用场景上看,一般楹联多应用于建筑、名胜等场景,而在当代,各项文化活动、节庆等场景,楹联也被用于布置场景、展示主题等,更多的楹联是通过网络和短视频等媒介进行传播。

在遵从基本联律的前提下,顺应白话文时代的传播规律,适当放宽对仗和平仄的要求、文体从宽,场景增多、适应性增强,这或许才是楹联生命力的所在。

点评嘉宾:王安中

湖南省社科院研究员、博士,现任哲学与党史党建研究所所长。兼任省历史学会常务理事、省党史人物研究会常务理事、省湖湘文化研究会常务理事,为中国社科院近代史所访问学者。主要从事近代军事史、经济社会热点和传统文化研究。主持国家社科基金青年项目1项,教育部人文社科青年项目1项,中国博士后基金面上资助项目1项,省社科基金项目11项,其他各类项目10余项。

湖南日报·新湖南客户端 出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/陈永刚 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/朱玉文

摄影摄像/童臻熙

剪辑/戴钺

设计/周圆

责编:欧小雷

来源:华声在线