黄永玉与爱犬卡米、里戈在河边草地上嬉玩。石磊 摄(湖南图片库)

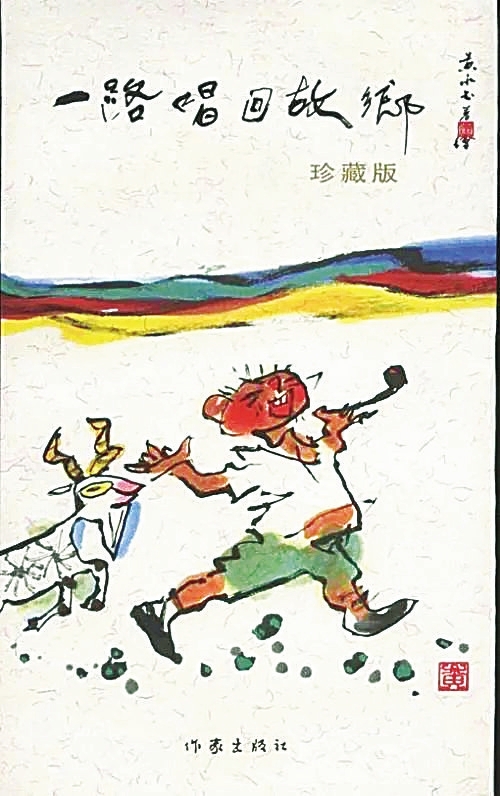

《一路唱回故乡》 黄永玉 著

编者按

1924年农历七月初九,中央美术学院教授、著名艺术家黄永玉出生在湖南常德,今天是他诞辰100周年纪念日。

黄永玉的一生颇具传奇色彩。战乱年代,12岁的他就背着包袱离开家乡闯世界,从湘西凤凰,到福建山区、沿海,辗转抗战时的内地,上海、台湾、香港,最终回到北京。晚年游历、驻足海外,意大利、法国……他自学木刻起家,至版画、中国画、油画、雕塑、陶瓷设计、邮票设计等多个领域。除了画笔,他还挚爱“文学行当”,用散文、小说、诗歌,“慢慢地写到人心里去”。

去年6月,他永远地走了。一生,近百年。艺术与文学辉映,他的人生如此浪漫、丰饶、浓烈。今天,我们再次欣赏他的作品,聆听他的故事,犹如这个“快乐的湘西老头”依然在大声地宣示自我,浇灌着渴望精神滋养的人间——“明确地爱,直接地厌恶,真诚地喜欢/站在太阳下的坦荡,大声无愧地称赞自己。”

张永中

“打玻思”,凤凰古话,就是大家聚在一起杀羊吃肉,而且必须是羊。这种活动一般都选在户外,得拣晴好的天气,有类于现在的郊游野餐。

那年,我还在学校工作,手上做着一个沈从文研究课题,同时参与《沈从文全集》的编辑,所以去凤凰的机会多,也开始了与黄永玉先生的交往。

一天,老师刘一友说,永玉先生回来了,我们去趟凤凰吧。

永玉先生已经好几年没有回家了,这次回来,多少有点不一样,大家都很兴奋。尤其是故交亲友,如同过年。

春天里的凤凰,差不多具备了江南风景里所有的好。不止是吊脚楼,还有沱江两岸的田畴屋舍,桃花小桥,依依杨柳。她的美,是全幅整装的。

经凤凰古城而过的沱江,从苗族聚居的腊尔山流下来。骆驼山。乌巢河。八仙桥。满江。鸭堡洞。长潭岗。杉木坪。亥冲口。长宜哨。平辽。堤溪。金家园。洪岩井。北门码头。水门口。迴龙阁。沙湾。万名塔。南华山。陡山剌。杜田。凉水洞。棉寨。龙潭。溪口以及再往下十几里的官庄。一个地名,一道风景,串连在一脉淙淙汩汩,一路诗语轻唱的清流上。故乡对于先生来说,无处不是如诗如画如乐。这一个个地名排列下来,就是他弹奏的故乡谣曲的节拍,吟唱的音符,诗文的逗点。他是故乡不倦的奏唱者。

到官庄去“打玻思”,是永玉先生选定的。一声呼唱,应者影从。先生还邀请了几个外国朋友。队伍从白羊岭古椿书屋出发。

“打玻思”的那块草坪在沱江下游。流到官庄的沱江在这里转了个弯,河道突然收窄了一下,水也变得急了。不知什么年代,有人在这里用大块的红石头砌了一堵拦河坝,在拦河坝下面造了一坊水碾。坝坎两边是几棵枫杨树,枫杨树喜生水沙地,又叫水杨柳。不知道为什么,一岸的树,就坝边这几棵显得特别葱茏高大。其中最大的那棵,长枝横生,重苔附蕨,藤萝披离,如山鬼神木,荫住了大半个坝潭。

初春,才长了润润的青草,水还没有涨起来。过碾坊坝时,人们可以跳着从岩石上走,水还有点瘦。先是永玉先生踩着跳过去了,像是给那几个外国朋友示范,大家就学样跟着,一批一批地从坝上过去了,随后的,叫卡米、里戈的两只大洋狗也过去了。

坝上右岸是河水冲积成的一块坡地。草茵绒绒的,紫云英和蒲公英花散点在几棵杂树下。田坎上有草积垛,沟边有白的、淡红的野蔷薇花披挂着。

先在草地上把大锅架好,杀羊的工夫,全交给了请来的师傅们。热闹的是围观,和围观等待时的嬉游。这时的先生是释放的,任性的,童真的。他先是用双手攀住脚,把身子蜷成一个球型,在草地上滚起来,展示着七八十岁人的身子骨。他的行动引来了一阵喝彩。追着他滚的是一拨小孩,两只大狗卡米和里戈,一群摄影镜头。滚累了,他就就势躺着不动,把眼竖到天空里,耳朵贴地地听远山传来的杜鹃。

先生,为他表叔沈从文先生墓园题过一块碑石,“一个士兵要不战死沙场,便是回到故乡”。他现在正躺在家乡的土地上,遵从与表叔的默契,到外面闯荡,哪天本事用完了,就回家乡来取。

先生,对家乡的情感是刻在骨子里,流在血液中的,包括他少有的几次雷霆大怒。

一次,就是为了官庄这口老水碾坊,他几乎要拉队伍举旗造反了。某电影摄制组,选上了官庄碾坊和它的水坝、老树做外景。为了所谓效果,有狠人竟然做主把好端端的一个碾坊给拆了。这是事后,先生才知道的。那一次,他把状告到了县长那里,又告到了州长那里,最后省长也知道了。以后好长一段时间,他还见人就说这件事,骂人,嘀咕唠叨,像丢了孩子的祥林嫂。

先生用他的方式包括怒其不争的痛恨,热爱着他的家乡,他的朋友,他所爱的世界。他为了让家乡人,懂得,热爱,珍惜,保护家乡一切的美好,他用心地画过一组儿时见过,现实已无,记忆里的旧景风物,取名《永不回来的风景》。他是想以此激励警示后辈子弟,要好好珍惜保护家乡凤凰独一无二的美。除了不停地画,他还用诗歌,散文,小说絮叨着家乡的情话。

一阵玩闹之后,“打玻思”准点架场。架场,就是凤凰话开始的意思。人们三三两两的,选在春阳下的草皮上席地而坐,按需享用着自己的一份羊汤,羊排,羊血粥或羊杂碎。不知谁脱口说了一句,这场景,真是《草地上的午餐》。

对,《草地上的午餐》,就从莫奈讲起。遇到兴头上的话题,先生会把跟着他学画的刘鸿洲,肖振中,毛光辉等凤凰弟子叫拢来。从莫奈到梵高,毕加索。从印象派到野兽派,自然主义,立体主义。从《睡莲》《哭泣的女人》,到《星空》《向日葵》。还有达·芬奇,约翰内斯·维米尔,高更,塞尚,以及《蒙娜丽莎》《戴珍珠耳环的少女》等等之类。他要让家乡的弟子们知道,世界有多宽,有多大,艺术的天空多辽阔。他要用自己的智慧人脉,把凤凰与世界连接起来。让这里的年轻人,像当年的从文表叔和他一样,勇敢地走出去,至少要把眼光看出去,把心放出去。他每次回家,都要把好看的书,时髦的东西,一本本,一件件地带回凤凰。把好朋友,一批一批地介绍给凤凰,招待,陪玩,如黄苗子,郁风夫妇等。北京的。上海的。台湾的。香港的。还有国外的来访者。文学的。艺术的。他都要推销自己的家乡。

这餐羊肉,味道已经淡在时间里。但我记住了,随他而来的地方干部,慕名弟子和记者们也应该记住了。先生是在用行动教育我们怎么去识别美好的东西,并敬惜它,保护它,用好它。

那一次,跟着永玉先生“打玻思”,我只是一个跟随的旁观者。但这,对我以及后来在凤凰十几年的工作得到的诸多启发和教育,是受益终身的。