编者按

1924年6月16日,在共产国际、苏联和中国共产党的支持和帮助下,孙中山在广州创办了黄埔军校。这是中国第一所真正意义上培养革命军队的新型学校,政治教育与军事训练并重,为中国革命培养和输送了大批军事政治人才,被誉为“将帅的摇篮”。

大革命时期,以黄埔军校师生为主体组建的国民革命军,在统一广东革命根据地及北伐等革命斗争中,立下赫赫战功,铸就了“爱国、革命”的精神。

抗日战争时期,共产党人和黄埔师生挺身而出,英勇顽强抵抗日本侵略者,为民族独立解放立下不朽功勋。

以毛泽东为代表的湖南共产党人十分重视黄埔军校的开办和教育工作。据统计,黄埔一期毕业生635人,湘籍学员就有197人,其中共产党员50多人,湘籍共产党员占黄埔一期共产党员的半数以上。国共合作期间,一共招了六期学员。在中共湖南党组织的组织动员下,湖南为黄埔军校输送了大量优质生源。黄埔军校前六期总计14295名学员,其中湘籍学员有4004名,人数居全国各省第一。

黄埔军校的历史已经成为中国近现代历史的重要篇章,黄埔精神已经成为中华民族精神文化的重要内容,在促进两岸统一、民族复兴大业中继续发挥着重要作用。今年,是黄埔军校建校100周年,《湘江》副刊特约二稿以兹纪念。

鹰崵

时值黄埔军校建校百年。展开地图寻找黄埔的城市坐标,从广州出发,经长沙、武汉,再到南京、洛阳、西安、桂林、成都、昆明、乌鲁木齐(旧称迪化)……黄埔本分各校筚路蓝缕,就是这样由南而北,终至辐射全国的。

▲广州市的黄埔军校旧址,校名“陆军军官学校”由谭延闿题写。(资料图片)

1926年北伐开局

湖南讲武堂旧址位于长沙市八一桥南、芙蓉路东。这一片是明清两代操练演兵之所,谭延闿、赵恒惕治湘时期曾在此办理讲武堂,其后唐生智在原址创办中央军事政治学校第三分校。多年后,昔日校舍早就无迹可寻,银行、金融中心代之拔地而起,却无意中暗合了战争与“钱袋子”的关系。

1924年,孙中山在广州改组国民党,开办黄埔军校组训党军,积极准备北伐。南方赤旗漫卷,唐生智的湘南地盘首当其冲。1924年9月,北伐军师出韶关,唐生智出兵击退程潜所部,事后去电讥其“假称北伐,骚扰百姓,一经出击,如鸟兽散”。

1925年,湖南各界爆发声势浩大的罢工、罢课、罢市斗争,直系军阀吴佩孚眼看赵恒惕无法掌握日渐失控的局面,意欲扶植唐生智取彼而代之。广州国民政府为假道湖南北伐,也向唐生智递出橄榄枝,中共湘区委员会以国民党湖南省党部的名义与唐秘密接触。

乘着日渐汹涌的“讨吴驱赵”民意,唐生智不再躲躲闪闪。他先以武力威压赵恒惕辞去省长,再将吴佩孚的“讨贼联军”逐出长沙。从湘军一介师长崛起为湖南一省主政者,唐生智仅用了半年。

1926年秋,唐生智就任北伐军前敌总指挥,他踌躇满志地发出豪言:“洞庭波动,轻输北伐之舟;鹦鹉秋啼,唤起南来之甲”。

黄埔第三分校落地长沙

大革命以燎原之势高歌猛进,但国民政府无力驾驭归附革命阵营的旧军队,往往只能因其势而利导之。倒是唐生智向广州方面积极输诚,以“总理遗嘱”“三大政策”忠实执行者的形象示人,作为北伐前锋担当两湖地区的作战,举凡党政、工农运动也均与广州接轨。

有权必有军,有军必治学。1926年冬,唐生智将广州黄埔军校嫁接到长沙,在昔日的讲武堂旧址开办第三分校。第三分校在长沙、武汉设招生处。在革命思潮的熏陶下,大批青年学生踊跃报考,共招录一千二百余人。

在军校生的养成教育方面,第三分校除设置一整套的日式军事学术教学之外,还安排讲授革命的政治课程,内容包括三民主义、历史唯物论、经济学、工人运动……共产党人深度参与到分校的政治训练当中,中共湖南省委夏曦、毛泽东、高语罕、恽代英,以及第三国际的代表都曾到校讲课。第三分校乍看起来与广州的本校并无二致,学生们革命气氛甚至更为浓厚一些。

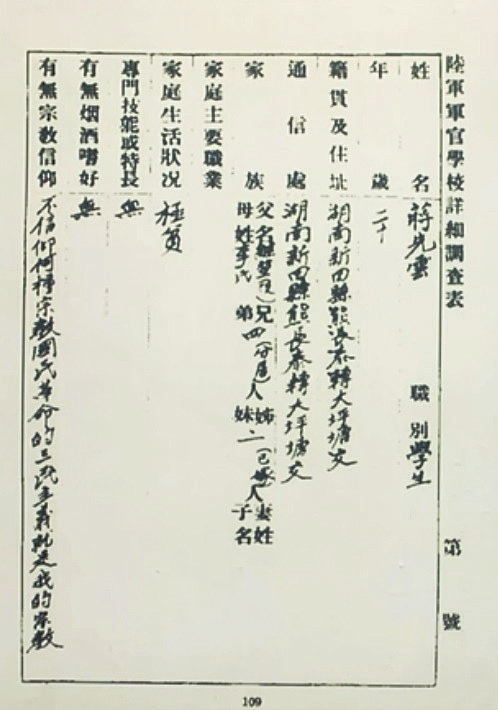

▲蒋先云填写的黄埔军校详细调查表(局部)。(资料图片)

革命阵营的裂变

北伐军克复长沙后,政工部门印发的唐生智肖像上有一段“唐总指挥名言”:强暴的淫威,在业报的水平线上,遇着强有力的抵抗,这就叫做革命。

东西两路北伐军势如破竹。1926年“双十节”,武汉克复。1927年1月,国民政府由广州迁至武汉。3月23日,东路军攻占南京。唐生智身兼国民党中央政治委员会委员、军事委员会主席团成员、国民政府委员等要职,其辖下的西路军扩编至五个军。

随后局势剧变,令人眼花缭乱。

1927年4月12日,国民革命军总司令蒋介石在上海发动“清党”,武汉国民政府任命唐生智为国民革命军总指挥,择期讨伐蒋军。4月18日,蒋介石在南京另立国民政府——史称“宁汉分裂”。

5月17日,夏斗寅发动兵变袭击武汉,被叶挺击溃。5月21日,许克祥策动“马日事变”,袭击长沙工会、农会及国民党机关。

7月15日,汪精卫与共产党决裂,武汉国民政府也实行“分共”,不久宣告迁都南京。

久历政界的唐生智,似乎也为倏忽万变的局面慌了神,举起“护党”大旗反对宁汉合流,迅即被蒋介石的“西征”军扑灭,兵败后流亡日本。

第三分校的军校生恐怕也怀有同样的困惑。什么是革命?谁代表了革命?

唐生智败走后,第三分校学生并未跟随,继续留在长沙的学生与第六军学兵一同受训,毕业后第三分校遂告关张。他们是第三分校唯一的一期学生。

一期抗战中的长沙分校

1937年,抗日战争全面爆发,处于弱势的中国不得不采取“以空间换时间”的战略,然而上海、南京相继失陷,日军封锁了所有海运港口,中国需要一个稳定的大后方从事持久抗战。

1937年11月,张治中调任湖南省主席,他上任之初提出了“发动三千万,保卫大湖南”的口号,积极着手巩固后方、整顿军备。张治中认为,在长沙开设中央军校分校,是整理军事所必需。首先,一期抗战中损失了大量军官,亟须军校补充。其次,通过轮训湖南本土武装部队的下级干部,可以淡化军中的地方色彩,加强中央对地方部队的统制。

1938年4月,经过数月筹备的长沙分校在书院坪开学,由张治中自兼分校主任。长沙分校招收的学员,主要来自湖南省保安部队、壮丁常备队以及警察系统,受训时间为三个月。

分校的骨干师资,都是些有实战经验和指挥才能的黄埔毕业生,采取课堂理论讲授、操场制式训练、野外勤务演习结合的方式进行。长沙分校的学员长时间接受超负荷训练:每天清晨五时吹号起床,点名后晨跑、早操;早餐时间仅十五分钟,紧接着开始讲课或操练;午餐后休息半小时,下午继续讲课或操练;晚餐前进行器械训练或劈刺教学,饭后自习一小时;九点点名集合、小结,九点半就寝。

从这种紧凑的日程安排可见,长沙分校绝非那种灌输党化教育的花架子,为了早日学成奔赴抗日战场,全校师生可都是铆足了劲儿,有种“时不我待”的使命感。

▲位于武冈二中校园内的黄埔军校二分校旧址。(资料图片)

在辗转迁徙中结束

1938年夏季武汉会战开始,长沙分校第一期学员于8月8日毕业。长沙分校以一期部分毕业学员为连、排干部,组建了长沙分校教导团,其余学员分配到各部队中任职,及时补充战时部队缺额的干部。

武汉沦陷之后,战局日趋恶化,长沙分校第二期奉命西迁湘西泸溪,分校教导团也转移到沅陵。不久,长沙就发生了骇人听闻的“文夕大火”。

抗战期间,各地因应战事需要开办分校、干部训练团,大多能得到中央政府承认持续办学。唯独长沙分校地处战略要冲却半途而废,可能还是在于长沙分校本身定位与战局的变化。

武汉沦陷后一期抗战结束,转入相持的二期抗战阶段。原中央军校武汉分校安全转移到湖南武冈,改组为第二分校继续办学,开展在职军官轮训、初任军官养成。武冈第二分校的规模在各分校中名列前茅,而长沙分校只是一个军事短训机构,其功能完全被同一区域内的后者所覆盖。显然,长沙分校已经没有续办的必要。

1939年4月底,在第二期学员毕业后,因第三期学员招生人数不足,长沙分校的番号被撤销。原分校组织与湖南省行政干部学校合并,改组为湖南省干部训练团,迁往茶陵办学。

至此,长沙黄埔成为了历史。