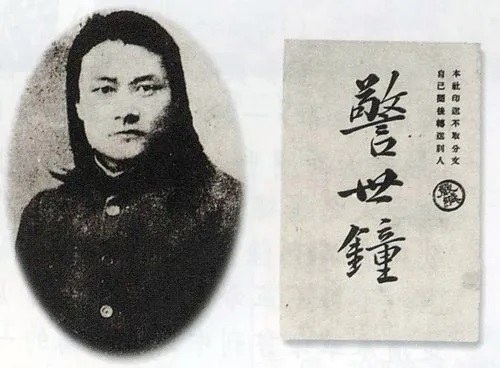

陈天华与《警世钟》。(资料图片)

简介

资江书院位于湖南新化,始建于宋绍圣元年(1094年),历代屡有兴废。清康熙四年(1665年)知县于肖龙建于城隍庙左(原县政府所在地),实为义学,清嘉道间多有修葺。革命志士陈天华、曾继梧、游范程等皆受业其中,为佼佼者。光绪二十八年(1902年)改为小学堂。旧址今为县城关第三小学。

张强勇

资江书院位于新化县城资江畔,是一座近千年的书院,旧址已然倾圮毁坏不存。在新化古城修复旧貌之际,梅山文化人在临资江的向东街重建资江书院。在不久的将来,簇然一新的资江书院将重现在世人面前。

一

晨曦初晓,霞光洒向千年古城。向东老街之隅,一座新的资江书院破土动工,修复着梅山人的精神家园。资江书院,这座隐没在历史深处的书院,曾承载着无数人的记忆与乡愁。

资江书院绵延千年,历代屡有兴建,数易其址,称谓亦有变更。早在宋绍圣元年(1094年),新化乡贤为纪念周敦颐,在县城西街祭祀濂溪先生神位的地方建立濂溪书院。明嘉靖二十五年(1546年)知县佘杰又在县城南门外崇阳观择址新建,将濂溪书院更名为文昌书院,使书院略有成规,恢复了往时旧观;清康熙四年(1665年),知县于肖龙在城隍庙左扩建,重修书院,更名为梅溪书院;乾隆十七年(1752年),训导戴高扩大校舍,添建考棚56间,平时做书院,考期做文场。乾隆四十年(1775年),知县黄九叙将书院移至考棚左侧,更名为正谊书院。嘉道年间,书院屡有修葺,道光二十七年(1847年)迁建承熙寺,正式定名为资江书院。

州县地方官员创办书院的动机,多数是为了履行为官的职责和义务。他们为官一任,施政一方,常常是下车伊始,先拜孔圣人,再考察学校、书院,见到书院倾圮毁坏,便捐俸修建。因此,资江书院文脉绵延930年。

从古城建筑与地貌图探知,资江书院择址在县城资水回旋之处,与新化北塔毗邻,与河东的回龙庵相倚,极揽山川形胜。资江滩势纡徐,群山轩豁,清波绿树,宛如图画。流经新化县城时,它令人费解地突然安静下来。澄静、清澈的江水如一匹白练,静静地围绕着县城,自南而西,缓缓回旋,流成“新化八景”之一的“资江带水”。明朝嘉靖年间,知县胡有恒前往书院考察,写下了两句优美的诗:溪烟浅渡绡纹薄,江月深涵练影闲。

当时的资江书院是四合院砖木回廊结构,有门屏、墙垣、房舍等,占地近2000平方米。书院坐北朝南,为楼阁式二层六角,翘角,上有风铃,攒尖,置彩色瓷宝顶。宝顶上的尖顶象笔尖,而笔是古代读书人的吉祥物,应为这座城市的读书人带来好运气。书院主厅为大成殿,居中是“天地国亲师位”与“大成至圣先师孔子”的牌位,两庑配享“先哲”。书院设东西两斋,各有斋舍五百余间,每舍住一人,最多二人。是时,院舍宏敞,增添经费,扩大学额,极一时之盛。

资江书院为民间乡贤筹资而建,有良田千亩以供书院。书院有束脩(学俸)、膏火(生活津贴)、祭祀、修整等支出,无官费来源,全靠地租及乡绅自筹。

书院常年在院生童达1000余人。地方贤达之士以山长、主讲的身份承担着教学的使命,他们还采用个别钻研、相互问答、集众讲解相结合的教学方法,研习儒家经籍,兼学农田、水利、兵赋、武术、刑律、礼乐。

二

在“旧不与中国通”的梅山腹地,建起一座书院,当与一位“学霸+考霸”有关。

宋熙宁五年(1072年),章惇经略梅山,制定了怀柔与强硬的双重政策,最终梅山峒蛮首领“相继纳土,愿为王民”。

章惇是宋嘉祐二年(1057年)进士,这一榜后来被读书人认为是光耀千古的“龙虎榜”,同榜的还有苏轼、苏辙、曾巩、张载、程颢、曾布、吕惠卿等,而状元章衡是章惇的侄子。章惇觉得名次在侄子后面是一种耻辱,竟然不揭进士之榜。两年后,25岁的章惇再考进士,又考中了。

“新开之王化”的新化原本儒学不兴,也许是章惇开梅山留下了读书的基因,宋宣和元年(1119年),离濂溪书院的建立不到25年,陈讚中文举第一名;绍兴三年(1133年),刘允迪高中进士,堪称“破天荒”。俗话说,“百年树人”,在古梅山蛮荒之地,短短几十年却有如此成绩,的确不可思议。

书院的山长皆为淹博能文之士,书院设山长或主讲一人,综合管理书院要务,由地方官在境内探访“经明行修”的举人而择优聘请。书院千年,薪火相传,在两宋蓬勃发展,经历明清,数任山长因极少文字记载,很少为后人所了解,或已湮没于历史尘埃之中了,而见于志乘者少。

清代山长曾宣旬,坚守孝悌礼乐,学问以理学为宗,是出了名的孝子,因为要侍奉母亲,不肯北上参加会试,也不肯到他乡教导学生,就在资江书院担任山长。主讲以孝、以理为宗,留心经济,言必躬行,对学生和乡人有很大的影响力。自从曾先生任山长并亲自主讲教学后,学生源源增加,原来的地方已经坐不下了,只好迁到县东的承熙寺,又出巨资扩建书院,因临资江改名资江书院。并撰《迁建书院记》,“讲堂斋庑,高朗宏敞”。他教的学生,中举的有5个,登拔萃科3人,考中秀才的一百多个,是当时新化名师,在县城和族里都有非常大的影响力。

山长谢玉芝,清末举人。热心宋儒学说,全部心血用在发展地方教育上,先后在武冈观澜书院、东安紫溪书院、邵阳图南书院以及新化资江书院任过山长。后在新化县立中学当了37年校长,终生为教。其小女儿谢冰莹是中国现代文学史上一位传奇的文坛巨匠,被称赞为“文坛武将”,是中国现代军事意义上的第一女兵,她的《从军日记》,激励国人为民族独立前赴后继。

被梁启超誉为“湘学复兴导师”的邓显鹤,年轻时亦受业于资江书院,是清代嘉庆、道光年间湖南诗人、学者与文献学家,被称为“楚南文献第一人”。道光二十三年(1843年),邓显鹤出任宝庆濂溪书院山长,是宝庆濂溪书院历任山长中成就最著者。

资江书院重修效果图。作者供图

三

清末,面对汹涌而至的革命浪潮,习文尚武的梅山先人觉醒了,把办书院提高到了前所未有的高度。

1898年,资江学院的主事者率先将资江学院改名为资江实学堂,第一批招收50余人。新化成了省会长沙之外最早创办新学堂的地方。资江书院及承其余绪的新化实学堂是近代新化造就人才的摇篮,陈润霖、杨源浚、陈天华、罗元鲲、苏鹏、曾继梧、游范程等皆受业于此。

雪峰山、大熊山簇拥起伏,独特的地域孕育出梅山人勇毅血性的特质。从这里走出去的中国同盟会会员就超过30人,他们不怕死,不怕杀头,敢为天下先,体现了梅山儿女对祖国的忠诚,对家国的热爱。

陈天华1896年入学资江书院,深受维新思想的影响,先后撰写了《警世钟》《猛回头》《狮子吼》等著作。1905年12月,留学日本的陈天华为抗议日本政府颁布《取缔清国留日学生规则》,在东京蹈海自杀,年仅30岁。1917年9月,周恩来东渡日本前夕,在一首诗中写道:“难酬蹈海亦英雄”的诗句,热情地歌颂了陈天华这位为民主革命而献身的革命先烈。

陈润霖,少年时入资江学院求学,后入长沙求实学院,与陈天华在日本东京弘文学院相识,学成回国。1906年,年仅28岁的陈润霖在长沙创立楚怡小学校,后于1914年创办楚怡工业学校,开湖南省私办工业学校的先河。陈润霖一心办学,以教育救国为志,是我国职业教育的先驱者与“拓荒牛”。在回桑梓复办新化楚怡学校的途中,他不幸病故,以身殉校。

书院,总带着对家园的依恋与热爱,在岁月中逐光而行。而文化的张力,总能在传承者的身上烙刻下深深的印记。翻查史卷,踏访书院旧址,我们总被感动——因为每一位传播文明思想的人,每一位为修复书院奔走呐喊的人,他们是文化的守望者,更是文脉的续航人。