华声在线5月15日南京讯(特派记者 龙腾) 5月15日,湖南百岁抗战老兵曾瑞田一行冒雨前往侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆参观,重温那一段苦难的历史。随后又前往长江边,凭吊渡江牺牲的战友。

看到长官照片 老兵条件反射般敬军礼

尽管当天南京下起了大雨,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内仍人头攒动。游客们自觉排起长队入馆参观,或在史料陈列馆感受这场人类的浩劫,或在公祭鼎与和平大钟前留影纪念,或在万人坑遗址和祭坛为死者默哀。

馆方安排专门讲解员和工作人员接待曾瑞田一行。当身披“抗战老兵”绶带、胸前挂着纪念勋章的曾老出现在纪念馆,就被一旁的游客认出来了,“他是抗战老兵呢”,并纷纷拿出手机拍照。

“这是南京大屠杀遇难者名单墙,上面篆刻这一万多名遇难者的名字。”循着讲解员的解说,曾老也忍不住伸出右手上前触摸。密密麻麻的名字在昏黄灯光的映衬下,更显悲凉,也诉说着一段惨绝人寰的历史。

听闻曾老是一位出自中央军校教导总队的抗战老兵,讲解员也不禁肃然起敬,她特意引领曾老来到馆内展示有教导总队桂永清照片的展区,并告诉曾老,“照片中的人就是桂永清。”

当众人尚未反应过来,曾老条件反射般迅速抬起右手,敬以军礼,久久不肯放下,而眼睛也一直盯着斜上方总队长桂永清的照片,眼眶随即湿润起来。此情此景,也让现场陪同的志愿者忍不住潸然泪下。

“这绝对是老兵真情的流露,这也是一名士兵对上级长官的敬意。”随行的湖南老兵之家邵阳志愿者吴正玉也被曾老的举动感动得泪流直流,尽管时隔近80年,老兵依然铭记着他的上级长官。

渡江撤离南京 老兵感叹“九死一生”

自1937年12月1日日军兵分三路进攻南京,至12日守城的中国军队宣布撤退期间,敌我双方投入数十万兵力,战况激烈,中国军队浴血奋战,在八年抗战史上写下了最悲壮的一页。

“我们是最后撤退的。”曾瑞田回忆道,在12月13日的战斗中,其所在连的四排排长说,“步兵连的人都撤走了,我们也撤吧”,于是大家就抬着重机枪赶往江边集合准备撤退。

“一清点,才发现我们连100多人只剩下10几个人和8挺重机枪了。”曾老说,四排排长命令大家将重机枪丢入江中,然后列队宣布解散,“把跟了我们那么久的重机枪丢掉,实在太可惜了,但是为了逃命,没办法。”

曾老与一名同是邵阳老乡、名叫王起云的战友一起沿着江边往上游走,找到一块小木排,他们一起用木板划过长江。渡江后,曾老就与战友分道扬镳。又冷又饿的他,幸得当地老百姓的帮助,才活下来了。

“当时过江的时候,我们看到水流很缓,而且王起云又会划船。”曾老感叹,如果水流急的话,他们肯定被江水冲走了,“能够活下来,真是不容易啊!”

后来,曾老在撤退的路上看到“教导总队将士到开封集合”消息后,前往河南开封与部队会和,被整编加入国民革命军第27军46师275团2营8连,后又亲历了兰封会战。而与他分道扬镳的战友王起云,曾老说再也没有见过他了,“也不知道他是生是死。”

79年后的今天,已是百岁的抗战老兵曾瑞田还能回到当初撤离的长江边,凭吊当年未能成功渡江的战友。他无疑是侥幸的幸运儿。

日军攻占南京后,成千上万的逃难者蜂拥到长江边的下关码头,发现到处都是一片混乱,只要有渡船一靠岸,立刻就有无数人争先恐后夺命而上,毫不理会撤退士兵的鸣枪示警。一时间,喊声、哭声、叫骂声和落水者的呼救声响成一片。

正在渡江的官兵被尾追而至的日军火力杀伤,还有不少人死在自己人的枪下。滔滔长江上漂满了士兵的尸体,鲜血染红了江水。据知情者后来说,下关一战,中国军民被日军打死3万多人,淹死2.8万多人。

在随行志愿者及家人的陪同下,曾老来到长江边。雨仍未停,江风愈劲,滚滚长江水已泛黄,昔日的长江堤岸变成了市民休闲的风光带。

一片片菊花撒向长江,也寄托了曾老对牺牲战友的无限哀思。

花絮

“见到同是一起抗战的朋友,当然很高兴!”

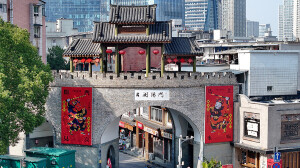

另讯 “老大哥,您好啊!欢迎您来到南京!”5月15日晚,南京夫子庙一家餐厅,曾瑞田与当地两位抗战老兵的手紧紧握在一起。战友相见,格外开心,曾老笑呵呵地告诉华声在线记者,“见到曾经一起抗战的朋友,当然很高兴。”

刚来南京第一天早上,曾老就曾弱弱地问记者,这边有没有其他的老兵会来?记者说“没有”,明显可以感觉到曾老有些失落。

“老大哥,您参加了南京保卫战,我参加了衡阳保卫战,”抗战老兵卢华曾在第10军第3野岁战医院担任上尉军医。衡阳保卫战期间,他随院在前线抢救伤员,“战争也很惨烈。”

今年已是93岁的抗战老兵冯宗尧,南京保卫战发生当年仅14岁。“我还是个学生呢!”冯老说,战争前夕他随家人即逃往武汉,“感谢老大哥保卫南京,他能活下来很不容易。”

“干杯!”三位抗战老兵席间以茶代酒,共同缅怀那一段浴血奋战的历史,感叹岁月的流逝。

责编:曾晓晨

来源:华声在线