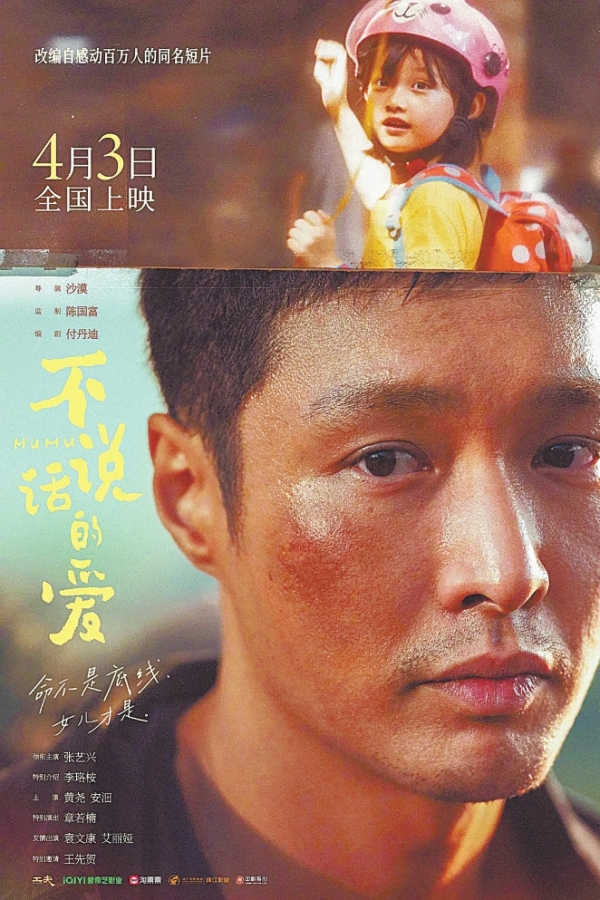

《不说话的爱》海报。

李濛

把手放在喉部,感受喉咙的震颤,努力挤出气流,发出一声“好听”。他的声音嘶哑难辨,实在称不上悦耳,像动物发出的哀鸣。

这是电影《不说话的爱》中男主角小马唯一的一句台词,也是全片情感浓度最高的时刻。当我们失去听觉,该从何了解这世界的动听之处?当我们失去说话的能力,又该如何表达对生活的眷恋?《不说话的爱》讲述的是听障人士的生存状况和情感世界,通过小马和女儿木木的生活,呈现听障人士的苦与乐、痛与爱。

拍聋人群体的故事,视角的选取决定影片成败。如果从小马的视角去讲述,面对听人占大多数的观影受众,容易有“卖惨”之嫌,也很难表现聋人的隐忍。如果选取一个局外的听人作为讲述者,又容易产生居高临下的怜悯。女儿木木是一个很好的切入点,她是听人,却不是一个外来者,她天生就来自聋人的世界,是沟通有声世界与无声世界的信使。她聪明伶俐,性格讨喜,帮爸爸谈生意,逗爸爸开心。她也爱着麻将馆内的所有聋人,关心他们的健康,帮他们躲过警方的突击检查。她是聋人们的掌上明珠,是他们磕磕绊绊生活里的润滑剂。有她在,斗殴场面变成了交谊舞,麻将馆也成了书香世界。

然而聪慧外向的她,却出现了两次失语时刻。第一次是入学面试,面对老师的提问,她一概以沉默应对。第二次是车祸后搬去和亲生母亲共同生活,她再次拒绝发出声音。表面上看,第一次的失语,或许是因为小马找来的“假妈妈”咄咄逼人,让她感到害怕。第二次失语,则是车祸后的创伤性反应。

但在我看来,木木真正失语的原因,是她始终都把自己当成了一个“健全的聋人”。她在聋人的世界里生活成长,思维模式、情感表达与看待世界的角度,完全是聋人式的。她口齿伶俐,却总是在讲话时不由自主地配上手语;她听力正常,会读书写字,却并不信任语言,而是更习惯通过观察别人的表情和肢体动作来形成自己的判断。无论是上学,还是搬去生母那里居住,于她而言不仅意味着要开启充满未知的新生活,更意味着她从此要进入听人的世界——那个她实际上并不了解的世界。在这种压力之下,还是小朋友的她,不自觉地退行到了聋人的状态,潜意识里的身份认同在此时显现在了躯体上。

木木的两次失语经历,暗示了聋人与听人之间的沟通障碍,并不只是单纯的“声音缺失”造成的,否则一台助听器或者一支笔就可以轻松跨越这道沟渠。聋人因为失聪,无法融入主流社会;因为无法融入,不被理解,从而导致了更深刻的隔阂。能够打破这道隔阂的,并不是手语这道媒介,而是听人对聋人的看见、了解与尊重。

《不说话的爱》通过多重的“沟通失效”,呈现了聋人群体的生存困境。

第一重沟通失效,就是前文提到的木木面对听人世界时的失语。生理上的缺陷,让他们面对听人的世界时,既渴望融入又充满了戒备。他们的生活时刻被不安与恐惧笼罩,不得不绷紧神经,谨小慎微。

第二重沟通失效,是小马和前妻的婚姻。在这段破裂的婚姻里,并不存在一个坏人,他们婚姻的悲剧本质上就是沟通失效造成的。木木出生后,同时学习手语和讲话,并且更偏爱使用手语。父女二人常以手语交流,忽视了手语并不熟练的妈妈。在这个三口之家的小世界里,手语成了“官方”语言,能够正常说话的前妻反而成了那个被孤立的少数派。导演试图通过前妻的处境和木木的经历,暗示聋人并非只是一种生理症状,更是一种社会处境。

第三重沟通失效,发生在法庭上。安排这场审判戏固然是为了将戏剧和情感冲突推向最高潮,但同时也揭示了聋人生存困境中最尖锐的那一面:在这个依赖语言为自己辩护的场合,无法开口说话的他们,该如何为自己辩解,如何获得公正的审判?至此,影片也从讲述父女之情,升华到了一个更具有社会意义的高度。

话语和文字可以矫饰,可以扭曲现实,可以巧言令色,就像影片中骗保的车行老板和猥亵女员工的餐饮店主。而爱与善,没有了矫饰与巧言,反而愈显真挚炽烈。机场厚厚的玻璃墙隔绝了声音,但那无法自控奔向彼此的跑姿,那急切乱舞的手臂,哪里还需要任何注解。

责编:欧小雷

一审:欧小雷

二审:蒋俊

三审:谭登

来源:华声在线