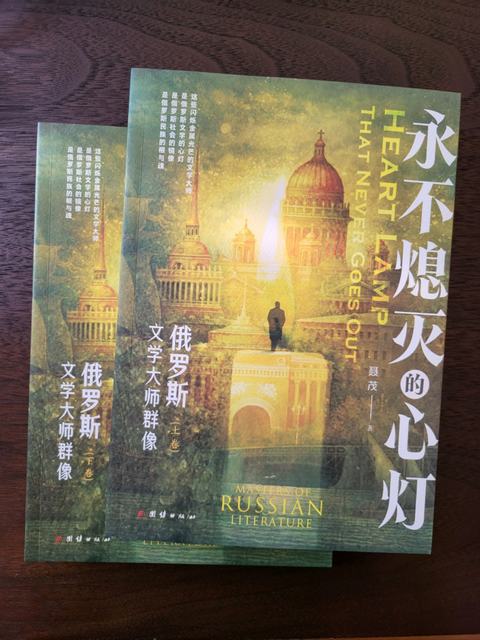

聂茂

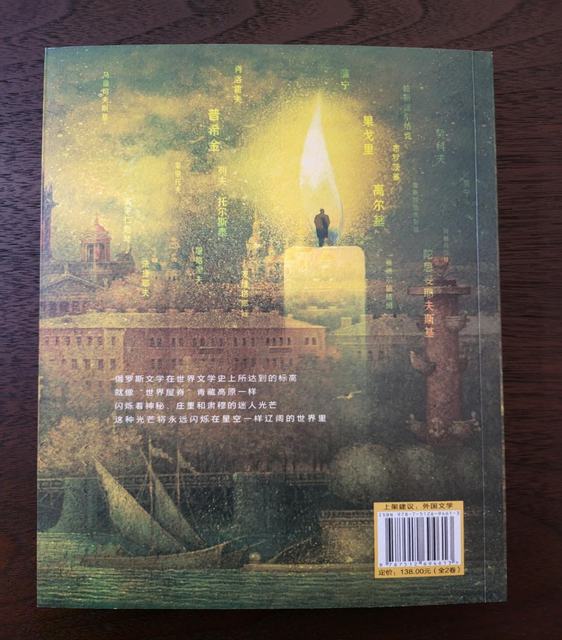

高尔基曾不无骄傲地写道:“在欧洲文学发展史上,年轻的俄国文学是一种惊人的现象……没有一个国家像俄国这样在不到一百年的时间就出现了灿若群星的伟大名字。”而别林斯基则深情地说:“俄国文学是我的命、我的血。”在世界文学史中,像俄罗斯文学这样大师辈出、群星璀灿的现象十分罕见。从普希金、果戈理、屠格涅夫到陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫等,俄罗斯文学对包括中国在内的世界文学学产生了深刻而广泛的影响。

2013年3月23日,习近平总书记在莫斯科国际关系学院发表演讲,其中这样说到:“我年轻时就读过普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫等文学巨匠的作品,让我感受到俄罗斯文学的魅力。”

有意思的是,习近平总书记提到的这六个人,完整地涵盖了俄罗斯文学史上最辉煌的一个阶段——黄金时代的几乎所有重要作家,从开启黄金时代的诗人普希金、莱蒙托夫,到为黄金时代划上完美句点的短篇巨匠契诃夫。黄金时代也是对中国人影响至深的一个时期。近百年来,一代代中国人读着他们的作品长大。追寻黄金时代,也是追寻我们的过往岁月。

一

俄国文学,在广义上指所有俄语国家的文学,不仅包括俄罗斯,也包括前苏联诸加盟共和国的文学。在前苏联解体后,这一概念的范围缩小,仅指俄罗斯一国的文学。由于俄罗斯的文化疆界在历史上的多变和不确定性、俄语发展过程中的种种政治因素,“俄国文学”这一概念的界定仍存在很多争议和含混。通常人们认为,产生于俄语文化氛围中的、以俄语写成文学都可归入“俄国文学” 。

在欧洲各国中,俄罗斯发展是比较晚的。文学的发展更是如此。十七世纪以前,除了一些民间文学作品之外,俄罗斯文学是一片空白。十七世纪末彼得大帝向西方开放之后,随着政治经济的发展,俄罗斯文学才发展起来。

十九世纪初,随着拿破仑入侵俄国的失败,俄军一直打到了巴黎。一些俄军中出身贵族的年轻军官受到资产阶级革命思想的影响,反而成了拿破仑事业的继承者。这就是十二月党人。他们反对农奴制的起义,虽然也以失败而告终,但给了农奴制俄国以最初的沉重打击。

这一切都为普希金登上俄罗斯文学舞台准备了条件。早期的普希金,是俄国浪漫主义文学的代表人物。高尔基把他的浪漫主义叫做“积极浪漫主义”以别于卡拉姆辛那样的“消极浪漫主义”。普希金的浪漫主义是十二月党人起义前后俄国社会现实的真实反映,不再是西欧文学的复制品。十二月党人失败之后,他的创作更从浪漫主义转变为现实主义。这一转变的标志,就是他的代表作《叶甫盖尼·奥涅金》。虽然由于它具有转变期特色,史论中一般将小说《红与黑》作为欧洲现实主义最早的作品,但《奥涅金》的发表比《红与黑》还要早些。可见这时的普希金已经站在时代的前列了。

从普希金开始,十九世纪的俄罗斯文学一浪接着一浪,形成了欧洲文学中一个突出的高峰。而研究为什么会出现这样一个高峰,也就成了一个突出的课题。

对于俄罗斯文学,一般读者熟知的是普希金、果戈理、屠格涅夫、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫等黄金时代的文学大师。上世纪80年代以来,西方现代派文学大规模进入中国读者的阅读视野,卡夫卡、普鲁斯特、乔伊斯、马尔克斯、卡尔维诺等等作家作品,几乎成了每个文学爱好者的必读书。

尽管白银时代的文学也一同进入,让中国读者看到了俄罗斯文学的另一面,但相比于英美文学、拉美文学,俄罗斯文学的逐渐边缘化却是显而易见的。不仅如此,即便是白银文学所展现的“另一面”也是不完整的,似乎这一时代只有诸如斯捷尔纳克、阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、曼德尔斯塔姆等诗人和他们的诗歌,小说和其他文学形式则处在边缘的边缘。

浦宁在《阿尔谢尼耶夫的一生》中呈现出的俄罗斯历史大变革前期,“真实的俄罗斯大地和乡土的气息,对正在逝去的古老的俄罗斯有一种浓郁的缅怀”,这让他有别于同时期的其他作家。

这些“其他作家”的一个典型代表就是安德烈·别雷,他的《彼得堡》与普鲁斯特的《追忆似水年华》、乔伊斯的《尤利西斯》和卡夫卡的《变形记》一起,被纳博科夫评为“20世纪前期西方四大小说名著”。小说凭借丰盈的想象和跳跃的意识流描写,再现了1905年俄国革命期间,彼得堡十天里所发生的故事。在宏大的背景下,工厂罢工、游行、暗杀频频上演,平民与贵族、革命党人与奸细密探轮番登场。不按时序构成的故事情节和人物意识活动,共同绘织出一幅20世纪初俄罗斯帝国末期的多重奏图景。在作者笔下,“彼得堡”不再是一个纯粹的地理概念,它联结着俄国的历史与未来,成为东方和西方“两个敌对世界的交接点”,具有世界规模的象征性。

二

从世界视野中审视俄罗斯文学,我们看到:金色的十九世纪,太阳被架起,无边无际的麦子熟透,在温暖的泥土里,希望和荣耀发芽、盛开,人们捧着文字呐喊与追逐,在篝火旁跳舞;黑色的二十世纪,太阳像咯血一样凝固,世界变成死寂,时间的钟表静止,黑色的雨落下,泥土冰冷,只有灰色的背影和没有名字的墓碑。

二百年有多久?像经历了无数世纪;

俄罗斯有多肃穆?像一块古老的化石。

二百年,风云际会的俄罗斯,无数的人,无数的文字,无数的思想涤荡翻滚沸腾。仅仅二百年,俄罗斯的文学思想历史灿若星河,幻如霓红,一个个名字登上舞台,或者华丽,或者枯涩,声音如雷,目光如电,升起来又落下,燃烧了又熄灭。

追溯而上,揭开历史冠冕的华服或者拂去厚厚的尘埃,能够找到他们的名字,名字睡在泥土里,睡在河流中,睡在火焰上,或者睡在大理石之颠,但是,没有凝固,而是流淌,他们都流淌下来,成为不朽之中的不朽,成为永恒之上的永恒。后人错过了他们的活着,也错过了他们的死亡。可是后人没有错过他们全部的风景。作为文字的雕刻者,或者作为某种过滤历史和尘埃的物质,他们沉淀下来!

这是怎样的一段历史?二百年,关于诗人与帝国、思考与反抗、生存与毁灭、语言与时间、鲜花与枪炮、爱情与自由的故事或者传奇被怎样演绎?永远地奔流不息,永远怒放地活着,所有的故事或者传奇都围绕着两个字:流亡!他们注定是流亡的一群,是被放逐的一群。流亡、被放逐不仅仅是形体上的,更是精神上的,当一个人站在一个与帝国不同的位置,发出独特的声音,他已经被放逐。

这就是茨维塔耶娃后来发现的那个巨大的隐秘:“诗人生来都是被放逐的”,这就是这一群的核心!他们用流亡的方式为俄罗斯守灵!他们是俄罗斯的锋芒,是俄罗斯的灯塔!

十八世纪是法国人的世纪,世界的中心在巴黎,伏尔泰和卢梭注定要因为“良知”和“自由”二个词语被永远记录入人类的所有世纪。然后,历史的“风眼”就旋转到了俄罗斯,从此再也没有停歇过。

当普希金出现,人们可以高呼:“俄罗斯开始了!”俄罗斯有了魂魄。人类所有的纪元,所有的时间都汇集到俄罗斯,欧洲、美洲或者亚洲都已经没有能力放载人类精神脉搏的“起博器”。

毫无疑问,十九世纪的俄罗斯诸君们可以高昂着头颅说:“俄罗斯是我们的,世界也是我们的!”面对一个帝国,金色的太阳升起,然后普照,思想的萌芽像雨后的笋子,然后变成熊熊的火焰。这是诸君最好的世纪,他们最好的方式就是流亡与被放逐,流亡与被放逐是他们获得真理和权杖的一举两得的方式。无论是普希金还是莱蒙托夫,都难逃这个命定。帝国的君王把他们放逐的同时,也把他们推向光荣和功勋的顶点,他们的地位达到所有时代都没有过的高度,人们对他们的爱超过所有。凭着人们对他们的爱,活着的时候,他们可以与君王,与帝国角力,被放逐对他们意味着还可以回来,回来会更高。普希金的一次流亡,莱蒙托夫的两次流亡造就了他们的“民族之魂”的地位;当他们死亡时,无数的人为他们送葬,在他们的墓碑前放上鲜花和美酒,然后,他们的名字变成高贵的象征。

这一传统在十九世纪被一连串光辉的名字延续下来:屠袼涅夫、巴枯宁、陀斯妥耶夫斯基、涅赫拉索夫、托尔斯泰等等都是被流放的,他们都达到了各自的顶点,得到人们和人类的爱戴,他们能够安想天年,自然老去,平静死亡,然后,无数的人为他们送行,温暖地进入俄罗斯母体的怀抱,有名有姓,有雕像,有赞美诗。屠袼涅夫死在巴黎,他可以要求回国安葬,他要在别林斯基身边,人们服从他;托尔斯泰要回故乡波良纳,守住童年的那棵亲手栽下的树,人们同样服从他。

他们这十九世纪的一群,活着被认为拥有纯洁正义的灵魂,死了被认为拥有更纯洁更正义的灵魂,帝国也无力跟他们抗衡,只能对他们俯首称臣:普希金完全藐视沙皇,沙皇却要敬普希金三分;屠袼涅夫对农奴制失望透顶,农奴主却要恭敬地听他演讲;而托尔斯泰永远是帝国的异议者,他的葬礼上无数的政府官员却要向脱帽致敬,举国哀悼,甚至整个刚刚初步建立通讯的现代世界都弥漫着他离开的消息,仿佛世界在瞬间就要因为他的离开而倾塌。原因很简单:为了自由和真理,他们流亡,他们被放逐。他们被视为先知、图腾、良心和利剑。

这个时候,流亡与被放逐代表无罪,代表更高,这个时候“俄罗斯”三个字逃不掉他们的轨迹!

三

到了二十世纪,这一切随着另一个帝国的崛起全部变换了法则。

关于二十世纪,阿赫玛托娃在《没有主人公的叙事诗》中把它定位为“从一九一三年开始”。从这里,俄罗斯跌入洪荒,一直延续到世纪之末。更多的人开始流亡,被放逐:克鲁泡特金、蒲宁、茨维塔耶娃、曼德尔施塔姆、索尔仁尼琴、布罗茨基……;更多的还有被内部放逐:阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、肖斯塔科维奇……;更多的书的发表出现问题、甚至不能公开出版:《静静的顿河》《日瓦格医生》《安婚曲》《古格拉群岛》《哀歌》……;更多的人开始非自然地死亡、过早地死亡:三十多岁的古米廖夫死于枪下,四十多岁的勃洛克因为外祖父的庄园被愤怒的人民烧毁而突发心脏病死亡,四十多岁的曼德尔施塔姆凄冷地死于流放地,再过一年就可以过半百的茨维塔耶娃自己把自己吊死,三十多岁的叶塞宁同样自己把自己吊死,刚过五十的法捷耶夫则吞枪自杀……;还有一大批杰出的人没有了祖国、名字、时间和地点:蒲宁葬在永远回不了故土的巴黎,阿赫玛托娃的墓碑压在黑色的墙下,叶塞宁和马雅可夫斯基人走茶凉,古米廖夫、茨维塔耶娃、曼德尔施塔姆甚至不知道埋被葬在那里……;五个获得诺贝尔奖的俄罗斯人,两个不能去领奖,两个领了奖因为在国外流亡,唯一一个得到承认的作品却是被视为有问题。这个世纪,甚至作为文化“旗手”和“标杆”的高尔基也被迫流亡国外十年,“鼓手”马雅可夫斯基最终也吞枪自杀。

这个时候,流亡与被放逐是低贱的、黑色的,是监狱,是石磨,是坟场,是绝对有罪,是一文不值,他们不再是先知、图腾、良心和利剑,而是被钉上十字架上的黑色的基督,被压得低到黑色泥土里去的虫子。这个时候,他们像“恶之花”一样散发着气味,他们的命运轨迹始终逃不了“俄罗斯”和“祖国”这沉重的字眼!

然而,他们这一群有着顽强生命力的“恶之花”仍旧拒绝枯萎,他们要愤怒或者枯涩地绽放,在黑夜里念经,在黑夜里祈祷!他们战胜了时间,活了过来,愈发鲜艳,穿透帝国的黑色雾霭,来到百年以后的世界,成为俄罗斯盛开的玫瑰。他们将古老的俄罗斯刺得很痛,他们也将自己刺得遍体鳞伤!

关于他们或俄罗斯二百年间的群像,我们在《俄罗斯心灯》中已经开始叙述。面对俄罗斯这个特殊的浮雕,这群活着的灵魂,这一束被风雨洗涤后的动人的玫瑰,我们怀着肃静而虔诚的心,在暗香四溢的风口,做出最后的陈述和凭吊。

责编:刘畅畅

来源:华声在线