奔向2035,遇见美好长沙

《长沙市国土空间总体规划(2021-2035年)》公示版昨日发布

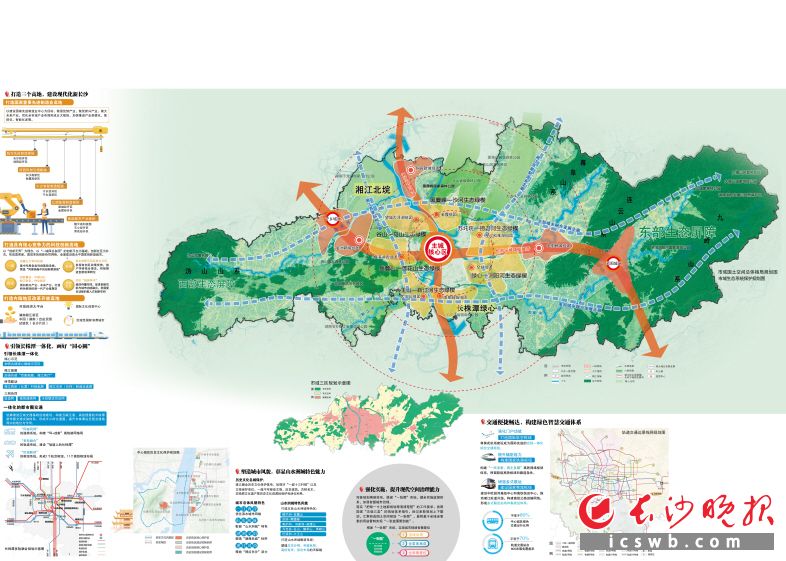

本版制图/王斌

长沙晚报全媒体记者 刘攀 陈焕明

打开2035年的大门,长沙会是什么样,我们会遇见一个怎样的长沙?眼下,关于长沙未来的美好想象,正在逐渐明朗。

12月27日,《长沙市国土空间总体规划(2021-2035年)》公示版(以下简称《总规》)正式发布,为全市人民描绘出了一座令人向往的城市——未来的长沙,看得见山、望得见水,有便捷的交通、有宜居的环境,留得住乡愁、更装得下幸福……

明确空间发展目标战略

“《总规》是长沙市为实现‘两个一百年’奋斗目标制定的空间发展蓝图和战略部署,为长沙市落实新发展理念,实施高效能社会治理,促进高质量发展和高品质生活提供空间保障,是长沙市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领。同时,《总规》也与每一位市民的未来紧密相关。”长沙市自然资源和规划局党组书记、局长冯意刚介绍。

据悉,此次规划目标年为2035年,近期目标年为2025年,远景展望至2050年。其中,至2025年,城市能级、核心竞争力、辐射带动力全面增强;主体功能区格局持续优化;全球影响力、全国竞争力、区域引领力、全省辐射力持续增强。至2035年,率先基本实现社会主义现代化,建成具有国际影响力的现代化城市、现代化新湖南示范区、长江经济带核心增长极,跻身国家中心城市行列。至2050年,全面建成社会主义现代化新长沙, 形成美丽、安全、高效、宜居、魅力、和谐的国土空间。

到2035年,全市常住人口规模预测达1550万人;长沙将引领长株潭一体化,形成湘江西岸(长潭)科创走廊、湘江东岸(长株)制造业走廊“两带联动”,形成轨道网、高快速路网、水铁联运货运网“三网协同”。

提升公共服务与人居环境

“‘山水洲城’是长沙最独特的资源禀赋,是长沙风貌有别于他城的重要特征,也是城市变迁中始终不变的空间格局,是历史传承的纵贯线。”长沙市自然资源和规划局党组成员、副局长王慧芳表示,《总规》把历史文化名城和山水洲城风貌特色格局的保护作为保持城市特色的主要内容。

“山水洲城”不仅将是引领长沙高质量发展的理念,更是践行“美丽中国”的长沙实践。在风貌塑造方面,长沙将突出“一江两岸”“山水洲城”“湖湘文韵”“现代风尚”等特点,释放古城长沙与“网红长沙”相互交织的城市魅力。

随着国家交通强国战略的逐步实施,尤其在当前强省会战略和长株潭一体化发展背景下,交通规划更应坚持以人民需求为中心、以百姓满意为标准,不断提升运行效率,让出行更加便捷舒适。到2035年,长沙将规划建设17条城市轨道交通线路,构建互联互通、高效便捷的长株潭都市圈交通设施体系,形成半小时交通圈,构建起以轨道交通为骨干、常规公交为基础、慢行交通为延伸,各种交通方式有效衔接的“高效、智慧、低碳、共享”绿色交通体系。

让城市拥抱森林“绿肺”,今后,长沙将构建“一轴一带四走廊、一核两副十组团、一脉两屏六绿楔”的国土空间总体格局,构建“一江六河、东西两屏、南心北垸、一环六楔”的生态空间格局,实现城市价值与生态价值融合共生。

让城市留住记忆,让人们记住乡愁。《总规》明确,在城市总体风貌塑造、历史文化名城保护上,将建立健全历史文化保护体系,加强对“一城十三村镇”等历史文化资源的保护和活化利用。

发展愿景

国际智造创新名城 美丽幸福山水洲城

城市性质

湖南省省会,国家历史文化名城,新兴国家中心城市,国家重要先进制造业中心、国家科技创新中心、国家文化创意中心、国家综合交通枢纽中心、中部地区高质量发展和都市圈建设的示范城市,长江中游城市群核心增长极。

发展目标

到2025年

城市能级、核心竞争力、辐射带动力全面增强,成为新时代高质量发展的现代化城市典范;生态空间质量和整体性稳步提升,生产空间集约高效水平明显进步,生活空间宜居品质进一步提高,魅力空间的红色文化和湖湘特色进一步凸显,主体功能区格局持续优化;全球影响力、全国竞争力、区域引领力、全省辐射力持续增强。

到2035年

率先基本实现社会主义现代化,建成具有国际影响力的现代化城市、现代化新湖南示范区、长江经济带核心增长极,跻身国家中心城市行列;基本形成生态空间山青江碧、生产空间集约高效、生活空间全龄友好、魅力空间特色彰显的国土空间格局。

到2050年

全面建成社会主义现代化新长沙,形成美丽、安全、高效、宜居、魅力、和谐国土空间。

人口规模

2035年,全市常住人口规模预测达

1550万人

2035年,全市服务人口规模预测达

1900万人

国家使命

融入 国家新发展格局

凸显 中部地区崛起新担当

推动 长江经济带高质量发展

共建 长江中游城市群

省会担当

引领全省高质量发展格局

引领构建全省“一核两副三带四区”区域经济格局,大力推进长株潭一体化,打造中部地区崛起核心增长极,带动“3+5”城市群发展。

创新带动

引领构建全省“一核、三带”智造创新格局。

交通辐射

强化机场链接能力和高铁辐射能力,统筹多种货运方式,提升物流配置效率。

省会服务

完善生产性服务功能布局,提升生活性服务功能能级,加强长沙对全省的教育、文体、医疗、旅游、消费服务。

统筹划定“三区三线”

优先划定 永久基本农田

为保障国家粮食安全和重要农产品供给,实行最严格的耕地保护制度;结合第三次国土调查成果,在保持永久基本农田总体稳定基础上,按照保护目标调整优化永久基本农田规模与布局,实行特殊保护,可长期稳定利用耕地应划尽划;严格耕地用途管制,有效遏制耕地非农化、非粮化。

严格划定 生态保护红线

由自然保护地、饮用水水源一级保护区、国家一级公益林、生态功能极重要生态环境极敏感区等构成,实行最严格的准入制度。

合理划定 城镇开发边界

在一定时期内因城镇发展需要,可以集中进行城镇开发建设的空间边界,包括城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区。

优化国土空间总体格局

一轴一带四走廊

一轴:湘江综合发展轴

一带:长浏宁城镇发展带

四走廊:四条城乡融合发展走廊

湘江西岸科创走廊

湘江东岸制造业走廊

北部城乡融合发展走廊

南部城乡融合发展走廊

一核两副十组团

一核:主城核心区

两副:浏阳城区和宁乡城区两个副中心

十组团:星沙松雅湖组团、空铁组团、 南部融城组团、大王山组团、梅溪湖西组团、望城大泽湖组团、金霞组团、金阳新城组团、金洲新城组团、铜官新城组团

一脉两屏六绿楔

一脉:湘江及其支流构建完整的河网水系脉络

两屏:东部幕阜山-连云山-九岭山和西部沩山山系构建的生态屏障

六绿楔:东部和西部生态屏障延展形成的六条深入城区的生态绿楔

维护蓝绿空间生态系统

构建“一江六河、东西两屏、南心北垸、一环六楔”的生态空间格局

一江六河

一江:湘江

六河:浏阳河、捞刀河、沩水、龙王港、靳江河、沙河

东西两屏

东部生态屏障:幕阜山、连云山、九岭山

西部生态屏障:沩山山系

南心北垸

南心:长株潭城市群绿心

北垸:洞庭湖大众垸湿地

一环六楔

一环:三环线生态绿环

六楔:构筑谷山-乌山、岳麓山-莲花山、大王山-靳江河、绿心—浏阳河、苏圫垸-捞刀河、黑麋峰-沙河六条生态绿楔,形成链接城市内外的生态廊道和通风廊道。

以人为本,打造幸福宜居未来样本

公共服务更优质

构建学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶、文体有获的优质公共服务体系,推进优质公共服务设施均等化。

打造儿童友好、青年向往、老年关爱城市

儿童友好

推进儿童友好街道、社区、学校、医院、公园、母婴室等建设。

青年向往

提供青年人才公寓,营造适合年轻人的成长发展空间。

老年关爱

推进交通改善、公园建设关爱及居住环境适老化改造。

城乡统筹,赋能品质人居活力空间

塑造美丽乡村新格局:

围绕主城区,以交通干道为纽带,打造串联都市近郊特色镇村的美丽乡村环;区域统筹,联动周边市县乡村共同发展,构筑美丽乡村特色走廊。

内环

依托近郊高速环,串联周边自然资源与景观节点,形成以郊野公园为主的近郊美丽乡村环。

外廊

以南北横线为主线,以深厚的文化底蕴为引导,联动周边市县构筑外围美丽乡村特色走廊。

同时,推进现代农业高质量发展,保障粮食安全,发展特色产业。

本版素材来源/长沙市自然资源和规划局

来源 长沙晚报

责编:杨帆93

来源:长沙晚报