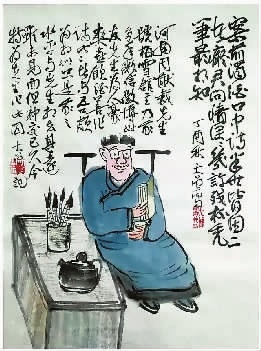

文人情怀

笔趣为先

——曾初良文人画赏析

朱金泰

曾初良,人称大曾,上世纪60年代初生人。喜作文人画,常题打油诗,不求功与名,但得趣与乐。

苏东坡曾写下打油诗:“无竹令人俗,无肉使人瘦。不俗又不瘦,竹笋焖猪肉。”大曾有诗云:“切了半斤猪头肉,买来一瓶老白干。月下想起心上人,今夜吃个相思餐。”爱美酒美食,爱写打油诗,让大曾与苏东坡找到了精神上的契合点。当然,大曾与东坡居士的交汇,还有一个共同点——都爱画文人画。

苏轼在中国历史上第一个提出了“士人画”理论,也就是今天我们所说的“文人画”。他说:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。”除了意气,苏轼还强调绘画的娱乐性:“能文而不求举;善画而不求售。文以达吾心,画以适吾意而已。”苏轼认为,士人画的画中带有文人情趣,画外流露着文人思想。文人画的提出,是中国绘画艺术的一次飞跃。此后,人们开始关注“文人画”,元代的赵孟頫,明代的文征明,民国的陈师曾等人都有过阐述与研思。也有人认识更为深刻:文人画不一定是文人所画,但必须具有文人情趣。

回到大曾。看过他画作的人,几乎都有同一个反映,那就是“很有味”。这个“有味”,就是苏东坡所说的娱乐性和情趣。关于大曾的画,看法不一。很多人认为甚有妙趣,也有人对其笔墨技术有看法。我认为,欣赏大曾的画,或者说欣赏文人画,先要解决几个问题。

首先,要明“画道”。文人画要有文气。所谓文气,即诗词题跋、笔墨要有书卷气。大曾画中所题诗,皆为原创。要做到这一点,其实很难,多读书是不二法门。大曾爱读书。我与大曾算是麓山旧雨,相识多年。他经常周末跑去长沙定王台书市淘书,有朋友赠书也非常高兴。他还乐意与朋友交流读书心得。大曾的文化积淀,除了读书,还得益于他对文化的执着与坚守。曾几何时,他也是个充满激情的文学青年,在二十世纪八十年代中国当代诗歌的黄金时代,也留下过他的热情。他曾在《星星诗刊》等文学刊物发表过诗歌、散文。这些曾经的爱好,对他今天的绘画创作是很有裨益的。

其次,要重“生趣”。大曾自云“喜作文人画,常题打油诗,不求功与名,但得趣与乐”。大曾的画,以诗入画,以趣取胜。他的作品讲究情趣妙思,有着强烈的代入感。字里行间,笔墨之中,从不同的视角,可以读出谐趣,机趣,理趣,清趣,闲趣,野趣,寄趣,童趣,高趣……如“有人进山去问禅,大师沉默气不凡。弟子事后问为啥,原是口中有浓痰。”或让人驰思,如“家中清贫少财宝,有心养盆铜钱草。数月坐收万千财,敢向马云称大佬。”大曾的画,除了生趣,也有“儒学精神”,映射出其内心的家国情怀和悯世之情。千古文人侠客梦,以笔当刀剑,以纸为江湖,是文人对天下大道的担当。比如,“洪水无情毁我家,平安生活一把掐。老夫欲解心头恨,只钓龙王不钓虾。”

再次,宜轻“技术”。稍有美学素养的人知道,有的画画得很像,技术也没有问题,看上去却俗,满纸匠气;有的画画得不太像,却别有生趣。这就是境界的区别。真正的文人画,为之或不工,苟一弄笔,皆成妙迹,情趣四溢,味外有味,意外存韵。大曾的画,大抵如此。很多专业人士评画,言必说绘画技术,开口就是功底。究其缘由,因为缺少文人情怀。客观地说,画家强调技术并非有错,但在“技术”与“意趣”之间,“意趣”更为重要。如果技术炉火纯青,又有高妙意趣,自然是个中高手,最好不过。陈师曾认为,画虽小道,第一要人品,第二要学问,第三要才情,第四才是艺术上的功夫。而现在,很多画家只注重功夫技巧,不重视前三项,算是本末倒置。

大曾的画,在网上很受追捧。为何?因为大曾的画最能使人产生审美共鸣的是——趣味。要做到雅俗共赏,都觉有趣,实在很难。当今社会,争名逐利的所谓“著名书画家”多如过江之鲫,为何无人点赞,也未能给人留下印象?一方面是性情中缺少一个“真”字,还有就是作品中少了些“趣”味。在文人画里,这正是最为宝贵的精神财富。“穷则独善其身,达则兼济天下。”这是文人风骨。

曾初良,这个没有任何师承、自号“大曾”的湘乡人,总是给人以惊喜。其笔下漫画式的特定人物,诙谐的自创打油诗,无不充溢着“真朴”和“生趣”,总能给人以启迪与开悟。相对于某些自封的“新文人画家”,大曾和他的画,显得更为真诚。

真诚会使艺术走得更远。期待大曾能带来更多的惊喜。

责编:夏博

来源:华声在线