位于湘西北的张家界天门山景区,被寒潮凝固成晶莹剔透的世界。图/叶凉坤

冰雪让南岳衡山有了一种清朗寥廓的气质。图/刘建平

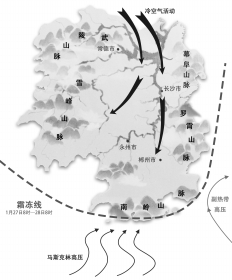

湖南寒潮路径及南岭周边大气环流形势图

湖南,似乎从来都是一个“争夺之地”。

地理上的湖南,处在中国东西部的分界线上,军事上自然就成为了一个必争之地。抗日战争时期,侵华日军与中国守军在此反复胶着争夺,抗日战争后期,中国战场的最后一场大型战役雪峰山会战也爆发于此。于气候而言,这里也是一个巨大的战场,每一次极端天气,都是惨烈战斗的结果。

从西伯利亚来的寒潮,一路横扫北中国,到此,虽已是强弩之末,却依然冥顽不化,南岭之外,是南亚热带气流的阻滞,两者对峙于南岭两侧。十年前的2008年,那场罕见的大冰灾,就是寒潮的一场重大胜利。在更多的年份,则是互有胜负。湖南的冬天,就在这种战斗中不断地变幻着自己的状态,时而温暖如春,时而冷雨连绵,时而大雪飘零。

这样的性情,让人难以捉摸。撰文/本报记者常立军

-18.1℃是湖南省的极端低温,出现在1969年1月31日的岳阳临湘

湖南哪里最冷?

这是一个不好回答的问题。因为即使去掉时间因素,依然会有“极端低温”、“平均温度”的不同区分。根据湖南省气候中心提供的数据,湖南的极端低温低值中心出现在湘西中部及湘北中部,最低气温出现在岳阳的临湘,出现日期是1969年1月31日,当日最低气温为-18.1℃,而年平均气温的最低值中心在湘西和湘东南山区,最低值出现在郴州的桂东,为15.6℃。

临湘与桂东,在湖南的地理版图上,都是有点特殊的地方。临湘所处的地理方位,是洞庭湖岸边,这里空阔无边,无遮无挡,寒潮侵袭时,这里是一个必经的大口子,加上没有任何高山可以阻隔气流,无疑这里会很冷。而郴州的桂东县,则是湖南海拔最高的县域,平均海拔900米,位于湘赣边境的桂东寒口,一个鸟类迁徙的必经之路,平均海拔更是高达1200米以上,自身的高海拔形成低温,加上寒潮的侵袭,容易形成大面积的低温,当然,由于海拔高,这里的夏天非常清爽,一直以来,这里就是湖南的避暑胜地。

统计数据中的冷,似乎并没有给人们以太深的印象,在大多数人的脑海里,最冷的依然是2008年初的那场冰灾。十年前那场历史罕见大冰灾的阴影,依然在很多人的记忆里无法散去。

当年的湖南,是受灾最严重的省份,而湖南受灾最严重的地区,是从湘东北到湘南的一线地理空间。这是湖南相对海拔较低且人口密集的区域。

湖南的特殊地形有利于冰灾的形成,寒潮的爆发导致了冰灾的开始;稳定的大气环流形势和偏强偏北的副高使冰灾得以维持;频繁东移的南支槽为冰灾提供了源源不断的降水条件;稳定少变的冷高压不断分裂冷空气补充南下;强大的逆温层提供了过冷水滴的生长条件,边界层锋区使冰灾能够维持和加强。诸多因素的综合影响,终于造成了一场历史罕见的特大冰灾。

那场冰灾影响极为深远,以至于十年之后,我在翻阅当年拍摄的照片时,依然能感受到一种深入骨髓的寒意。

每年的第一场雪,几乎都落在了湘西北的山峰上

初雪,一个很美的词。每年冬天,湖南人都在盼着它的到来。

2018年的1月3日,湘西北晨起的人们推开门,看到的是一个漫天皆白的新世界,那一天,张家界、常德以及湘西州的部分区域大雪飘零,这让人喜悦却并不感到意外,作为湖南的屋脊,每年的第一场雪,几乎都会毫无例外地落在这里。为什么会这样?

湘西北有两大地理特点,地理位置偏北,海拔偏高。

高处不胜寒,古人似乎很早就明白了这样一个道理:海拔越高的地方,温度越低。而事实也基本如此。北纬30°线从湘西北的壶瓶山腹地穿过,过了壶瓶山,就是湖北的五峰了。这里是湖南纬度最高的地方。湘西北的整体海拔也高,被称作“湖南屋脊”,壶瓶山在相当长的一段时间内被认为是湖南的最高峰,后来经过更为精准的测量,才被湘东的酃峰所取代,两者海拔高度相差仅20多米。寒潮自北方席卷而来,到达湘西北时,强度依然很大,这里是湖南最早受到寒潮侵袭的地方之一。

湘西北大部分面积都在武陵山脉的范围之内。湖南的极端气温低值大多出现在湘西区域,湘西北自然也不例外,保持着一贯的“最冷艳”。湘西北的山地气候,与湖南其他地方的亚热带平原气候并不相同。亚热带的高山区,山体对气候造成了明显的影响。巨大而延绵不绝的山体,既部分阻挡了冷空气的侵袭,又在高海拔区域,如山顶,形成明显的低温。

为什么高处不胜寒?

因为高海拔地区气压低,空气稀薄,大气保温较差,导致热量大量散失,这是其一;高海拔的地方云层少,晚上对地面的逆辐射作用弱,温度低,这是其二;其三,由于海拔高,白天吸收地面辐射少,随海拔的升高温度越低。大气的温度主要来自地面的长波辐射,海拔高的地方,空气稀薄,白天,对地面长波辐射的吸收就少,温度低,晚上,大气的保温作用差,温度低。因此,海拔越高,气温越低,在对流层内,海拔大约每升高100米,气温约下降0.6度,并不是像很多人想象中那样,离太阳越近,温度越高。况且,相对于地球与太阳的距离,高山的那点海拔,根本不算什么。

冻哭了柳宗元和秦观两位北来者的湘南,冬天又湿又冷

公元805年,唐朝的文化史上发生了一个重要事件,那就是柳宗元因为“永贞革新”的失败被贬湖南,贬谪地是北纬24度附近的湖南永州,距离北回归线已不远。

被贬永州的柳宗元,首先面对的就是寒冬问题。长安虽然更靠北,但那里气候干燥,对身体的影响也小,况且在长安时,他的生活条件也远比在永州要好。

在永州的十年,柳宗元留下了凄寒彻骨的五言名诗《江雪》。“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,而他自己,十年间也的确经历了数次寒潮。一个从北方而来的读书人在永州的冬天也不好过,湿冷的空气让柳宗元精神绝望,同时身体也受到了极大的伤害。三十几岁的人,未老先衰,行则膝颤,坐则髀痹,齿牙松动,两鬓斑白。大雪飘洒而来,江山一色,这本该是一件令人惊喜的事情,而柳宗元,却已经被冻得心灰意冷,万念俱灰。当然,这种感受更多的还是来源于他个人境遇上的不幸。

200多年后,时光进入北宋,另一位贬谪者秦观,同样被贬到了湘南,距离如今的广东仅一岭之隔的郴州。在郴州寓所,他写下了“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”的诗句。天气是一种冷,心境冷就是雪上加霜了,两个北来者,在湘南这片贬谪之地,深感孤寒之痛。

地处北纬24度,临近北回归线的湘南郴、永两州,怎么会那么冷呢?

从历史寒潮总分布数据表中,我们可以清晰地看到湖南寒潮次数由从北到南、由西到东逐渐递增的趋势,这表明一次冷空气过程影响湖南后,湘东南半部比湘西北更容易达到寒潮标准。地处湘南的郴州寒潮次数较多,每年平均有3次,而地处湘北的常德寒潮出现反而较少,年平均约2次,也就是说,湘南遭遇的寒潮,居然比湘北还多。

不仅如此,湘南的寒潮来得也特别早,寒潮月分布同样是湘东南比湘西北要多,湘西、湘北寒潮出现的频率月际变化比较少,湘南变化比较大。如常德各月寒潮次数比较接近,郴州则集中在冬季12—2月,占总数的73%。从各月比较来看,各地都以2月寒潮次数最多。在出现的时间上,湘南最早在10月即可出现寒潮,湘北至11月方有寒潮发生。

从地理上看,北纬24~26度之间的湘南,最有利于寒潮聚集,其中,南岭山脉的阻隔是一个重要原因。相比于同纬度的江西赣州,南岭在湖南部分的山峰海拔更高,且通风口更少,寒潮因此淤积于湘南区域,无法消散,这是造成湘南区域寒冷的主要原因。而在同纬度的江西赣州区域,地处南岭与罗霄山脉交会的东南面,不易受到南下寒流的侵袭,南面的海上高气压还能带来暖流,这里的年平均气温18.9℃,年平均无霜期287天,总体上讲,要比湘南温暖很多。

风景优美的湘南也是个赏雪的好地方。2017年11月20日,永州飘雪,秋意尚浓的阳明山转眼银装素裹,大批游人欢呼雀跃着上山踏雪,相比于柳宗元写下《江雪》时的空旷寂寥,这雪下得实在是太欢乐了。

湖南的冷艳气质,从何而来?为什么湖南比同纬度的低海拔区域要冷一些?为此我们采访了省气象局已退休的专家欧阳惠老师,他认为影响一个区域气候的因素多而复杂,任何单一的条件都不足以形成决定性因素。大气环流、太阳辐射和地理环境,是决定气候变化的主要条件。湖南的边界距离海洋约400公里,属于亚热带,而它和世界上同纬度其他一些亚热带地区的干燥荒漠气候不同,因其处于东亚季风气候区的西侧,加之地形特点和离海洋较远,导致湖南气候为具有大陆性特点的亚热带季风湿润气候,既有大陆性气候的光温丰富特点,又有海洋性气候的雨水充沛、空气湿润特征,湖南因此被定义为“亚热带季风气候”。

“亚热带季风气候”,一个听起来很温暖的学术词语。

然而,处于这种气候下的地区,并不舒服。这里夏天受到太阳辐射的巨大影响,酷热无比,冬季又受到北方寒潮的侵袭,湿冷难耐,四季极为分明,对于住在这里的人们而言,不得不说是一种冰火两重天的严酷考验。

责编:印奕帆

来源:潇湘晨报