10月26日,四省文化行湖南站启动,孔和平、冯锦、薛伯清、张云梦、张孺海等领导与采访团成员合影。

采访团参观长沙简牍博物馆。

两位小女孩在书院院墙前嬉戏。

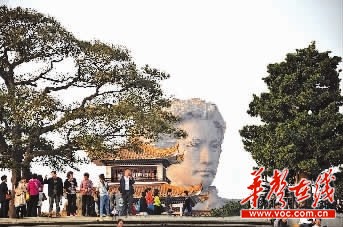

橘子洲头,松柏掩映中的青年毛泽东雕像。

用手机拍摄,用色彩描绘。眼前的爱晚亭,是每个游人想要留在心底的风景。

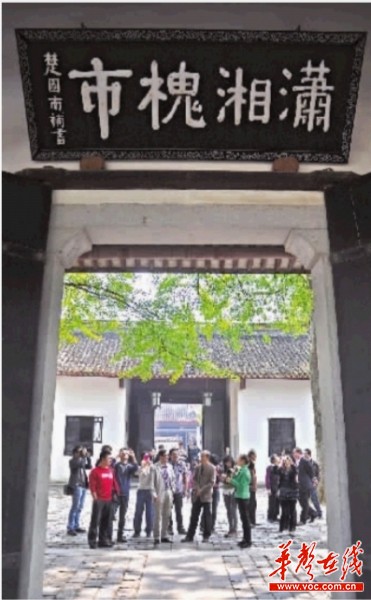

采访团在岳麓书院“潇湘槐市”的牌匾下驻足。

10月26日,“湘鄂赣皖文化行”湖南站正式拉开帷幕。上午9时,三湘华声五楼大厅举行了隆重的交接仪式,湖南省委宣传部副部长孔和平,省委宣传部新闻处处长冯锦,湖南日报报业集团党组成员、副总编辑、三湘华声管委会主任、三湘都市报社社长薛伯清等领导出席了交接仪式。孔和平为采访团授旗,标志“湘鄂赣皖文化行”湖南站正式开始。

在湖南的第一天, 采访团从岳麓书院到爱晚亭,从朱张渡到橘子洲,感受了湖湘大地的一个核心文化场。在长沙简牍博物馆里,湖南宁乡的商周铜铙和湖北曾侯墓编钟的历史渊源,则让采访团深感湘鄂之间紧密的历史文化关联。

理学大师朱熹和张栻,每天清晨在赫曦台眺望日出

阳光穿过樟树和银杏,一束束投在赫曦台上。这里是岳麓书院,“湘鄂赣皖文化行”湖南之行的第一站。书院里游人如织,很多学生穿梭往来。“我们是来朝圣的。”一名游客说。

是千百年来重量级大师的足迹让“圣地”名副其实。八百年前,应邀前来讲学的理学大师朱熹和代理山长张栻,每天清晨在这里眺望日出,“赫曦台”因此得名,成为两位大师友谊的见证。岳麓书院大门对联是著名的“惟楚有才,于斯为盛”。有趣的是,古时的楚国范围,正包括这次文化行的“湘鄂赣皖”四省。

沿阶而上,进入二门,出现在采访团眼前的是书院的核心部分:讲堂是书院教学重地和举行重大活动的场所。与一般学院不同,讲堂正中央并排放着两把椅子,这引起了采访团记者们的好奇。据介绍,两把椅子正是岳麓书院学术论辩传统的象征。自北宋朱张会讲以来,书院开启了不同主讲之间思想交流和碰撞的办学方法,吸引了四方学子。

“如果没有岳麓书院和湖湘文化的土壤,就没有毛泽东。”

这些学子中,青年毛泽东的经历让楚天都市报常务副总编辑张孺海最感兴趣:“如果没有岳麓书院和湖湘文化的土壤,就没有毛泽东。”1915年—1919年间,毛泽东多次寓居书院一侧的半学斋内,自己动手做饭,到爱晚亭锻炼身体……从毛泽东后来的言行中可以看出,岳麓书院的文化对他的影响很深。讲堂上高悬的匾额上“实事求是”四个大字是民国初期湖南工专校长宾步程所写。上世纪初期,正是中国教育制度发生重大变革的关键时期,“实事求是”的校训起到了辨别方向的作用,并对这里的学生乃至整个中国的命运都产生了重大影响,毛泽东便是其中一位。在此之前,从这里走出去的大师名宿更是灿若星辰,王夫之、魏源、曾国藩、左宗棠……所谓“十将九出湘”,而湖南的文化精英又大多出自岳麓书院。

一座“活”的书院:“学规”现为湖南大学学生手则的部分内容

相比一百年前,如今在书院里漫步的,多了许多金发碧眼的外国留学生。作为湖南大学的一部分,千年学府现在面向海内外招收硕士、博士生。据说,书院教授曾赴日本参加学术会议,自我介绍是湖南大学老师,对方只是微笑;他再介绍自己来自岳麓书院,日本人竟起立鞠躬致敬,足见岳麓书院在外国学者心中的地位。

经历千年风雨,中国古代四大书院中,唯有这座庭院依然在办学,讲堂右侧由王文清撰写的“学规”现在仍为湖南大学学生手则的部分内容。明伦堂现在还是岳麓书院研究生和博士生听讲的地方。

有学术的接续和与历史的对话,如今的岳麓书院集观光、办学、研究于一体,至今仍然活跃,有着文脉贯通的“气场”。工作之余,三湘都市报副总编辑龚旭东常喜欢来书院坐一坐,视这里为“养气”的地方。他很欣赏书院的建筑风格。“岳麓书院虽然规模不大,但做得相当精致,做出了古代建筑的韵致,修旧如旧,是古建筑复原工程的标杆。”面对书院的精巧布局,楚天都市报常务副总编辑张孺海也频频点头赞叹,“正因为有了这样的好风水和好的教育环境,湖南才出了这么多人才。”

橘子洲头诵“独立寒秋”

下午,三湘华声联合编委会总编辑张云梦、楚天都市报常务副总编辑张孺海和采访团一起参观了简牍博物馆和橘子洲头。青铜器、漆器、简牍、长沙窑等古长沙文物珍品,见证了湖湘大地的悠久历史。简牍博物馆中,记者们了解到湖南宁乡出土的商周青铜乐器铙,原来就是湖北曾侯墓编钟的前身。这段渊源,让刚在随州博物馆看过精美编钟的采访团收获不小。 站在暮色中的橘子洲头,面对青年毛泽东雕像,来自楚天都市报的记者姚品不禁呤诵起了“独立寒秋,湘江北去”的著名诗句。

岳麓书院、爱晚亭、朱张渡、橘子洲,是湖湘大地的核心文化场,开启了“湘鄂赣皖文化行”湖南站的文化溯源之旅。

■文/三湘华声全媒体记者 李婷婷

实习记者 王安琪

图/实习记者 唐俊

声音

今年8月,习近平总书记提出,要讲好中国故事,传播好中国声音,要向老百姓讲清楚我们独特的国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情。对媒体来讲,要讲好中国故事,首先要读懂中国,要从脚下的大地开始,老老实实走进这个国家独特的历史,体悟它独特的文化,理解它独特的命运。湘鄂赣皖文化行采访活动,就是一次很好的媒体实践,也是走转改的一次有益探索。

——摘自湖南日报报业集团编委、三湘华声管委会副主任、三湘华声联合编委会总编辑张云梦在“湘鄂赣皖文化行”湖南交接仪式上的讲话

湖北、湖南、江西和安徽四省,文化底蕴上水乳交融。雄奇瑰丽的楚文化,优雅浪漫的诗词文化,内涵丰富的名楼文化,以及四省各自形成的源远流长的灿烂文化,都是我们共同拥有、值得发掘、可以分享的丰富宝藏。“湘鄂赣皖文化行”既是一场新闻盛宴,也是一次人文之旅。

——摘自楚天都市报常务副总编辑张孺海在“湘鄂赣皖文化行”湖南交接仪式上的讲话

记者手记

文化名宿跨时空的对话

让激烈辩驳汇成有力的融合

□李婷婷

5年前,正是这个季节,我从江西来到长沙。放下行李的第一站,就是岳麓书院。

正值丹桂飘香,书院里一派热闹的秋景。游人进进出出,更多的是三五围坐捧书阅读的湖南大学学生,与那年春天我踏访江西白鹿洞书院时感觉到的清幽僻静是那么不同。上千年的历史,岳麓书院经历“七毁七建”,如今仍然以这样活泼的姿态散发温热,让我惊讶。

想来,这样的区别,似乎正应和了湖南和江西的文化性格与哲学。同样是汲取儒、释、道的思想资源,湖南生发出理学一脉,江西则主要发展了心学。有意思的是,800年前,曾主持白鹿洞书院的朱熹,一路嗅着千里之外的“理学”气味朝着岳麓书院走来,与彼时的山长张栻,开启了中国文化史上著名的“朱张会讲”。这场以论辩为主的学术盛会,吸引了大批学子前来倾听。因同气相求而引发的学术“接轨”,也从侧面诱发出自己更深层次的思考,交流和碰撞达到了最后的融合。

岳麓书院里那些不同时代下文化标志性人物的纪念碑,告示着来到这里的每一个人:从这里出发的文化名宿,一直跨越时空进行对话,让激烈的辩驳汇成有力的融合。300年后,心学的代表人物王阳明被贬至贵州,路过岳麓山,也将这座千年学府当做一个暂时的讲学之地。不同学术观点之间多年的争论和对峙,都被这座山、这方庭院融解。他们都将自己献身于教育这一事业,那是真正的献身,一路奔向磨难与苦涩,甚至死亡。正是这种文化人格的建立,消解了不同学术观点的斥力,让更多元的思想汁液,流经更丰富的文化脉络。今天的湖湘人,依然被这些汁液浇灌、滋养,这也是岳麓书院何以“七毁七建”、延绵千年的主要原因之一。

就像眼前三五成群捧书阅读的学子,正通过书籍、通过这座庭院从时光深处散发的气韵,与千年名宿对话。他们头顶,是层林尽染的麓山秋景,更是千年间灿烂的文化星河。

挖掘文化根基,梳理文化源流,为今天的融合带来启示

互动、联动、融合、中部崛起的历史文化由来

——三湘华声联合编委会副总编辑龚旭东谈湘鄂赣皖文化

整理/三湘华声全媒体 记者 李婷婷 实习生 姜云霞

三湘华声联合编委会副总编辑龚旭东

10月25日,“湘鄂赣皖文化行”湖北站结束;26日,湖南境内采访正式启动。

湖南、湖北、江西三省是中国的腹地,如下围棋,谁占有腹地,谁就占有最大的优势。这要求三省不仅仅在行政、经济上联动与融合,更需要在文化上溯源穷流、联合互动。26日晚,三湘华声管委会成员、三湘华声联合编委会副总编辑龚旭东,主讲“三湘华声·湖湘文化大讲堂”——《湖湘文化的根源》,纵谈中部诸省文化源流、古往今来的互动融合,及其带来的启示意义。

“中部崛起,是我们做‘湘鄂赣皖文化行’联合采访活动的战略背景。我们是站在中部崛起的高度,从文化的角度来做这篇大文章。”龚旭东说,只有溯清中部各省文化的源与流,方能使中部崛起战略中各省的联动与发展获得更加坚实的基础。

史前江南并非不毛之地,屈原传统中的人文精神

千百年来,中部各地区一直都有互动、联动和融合,并且在这种互动、联动和融合中对整个中国历史和文化的发展做出了巨大的贡献。

首先,近十几年来的考古发掘已经证实,在史前时代,湖南和江西是世界水稻文明的主要发源地,对人类历史发展做出了不可磨灭的贡献。过去人们总认为江南地区是不毛之地、蛮荒之地,特别是湖南,但近十几年的考古充分证实,在中原文明占据主导地位和话语权之前,湖南的史前文化发展非常发达,文明的发展水准之高令人震惊。例如常德澧阳平原城市群的发掘,就完全颠覆了以往两千多年来人们对湖南地区文明发展水平与成就的认识。我们过去和今后都会通过报道大力宣传普及这方面的知识。

楚文明是华夏文明圈中多元文明的一个重要分支和组成部分,一个与中原文明有着不同特质的文明。湖北、湖南为中心的楚地,有鲜明的地域文化特征,其中一个很重要的点,我认为是屈原的传统,或者说屈骚传统。这个传统对中国文学和文化而言有着至关重要的意义,它使中国文学和文化获得了与中原文化相对应的另一个源泉。除了大家都很熟悉的浪漫主义传统,在我看来,屈原的传统里更重要的应该是一种人文精神,或者说是一种知识分子的忧患意识、责任意识和自省意识。这个精神传统影响了两千多年来的中国精英群体,至今仍然在发生影响。屈原开创这个传统后,贾谊、陶渊明、范仲淹、王夫之、魏源、曾国藩、郭嵩焘、谭嗣同、毛泽东等等,都是这个传统在不同时代回应、放大和更加明确的发挥。这是楚文化对中国文化的一个巨大贡献。

禅宗是在湖南、湖北和江西完成确立的

湘鄂赣对中国文化的另一大贡献,是佛教完成中国化,即禅宗的确立。禅宗是中国文化和文明中非常重要的一脉,而禅宗的确立正是在湖南、湖北和江西完成的。禅宗的六祖慧能在湖北悟道,为了逃避追杀,跑到岭南地区隐居十多年,在韶关的南华寺建立了南禅,并派遣他的两大弟子怀让和青原分别到湖南和江西传法。怀让有两大弟子,其中一个是马祖道一,一个是原来江西青原和尚的徒弟石头希迁。这两个弟子传下的法脉产生了禅宗的五个宗门七个派别,称为“一花开五叶”、五宗七家。

至于道教。大家都知道湖北的武当山,而江西的龙虎山是确立道教作为一个教派最重要的基地。在儒学方面,湖南则做出了巨大贡献,即宋代理学的创立。周敦颐融合佛教、道教的思想资源,让已经衰弱了好几百年的儒学重新焕发生机。接下来,岳麓书院张栻把江西人朱熹请到湖南来作“朱张会讲”,对于理学的发展起了巨大的促进作用。朱张会讲通过辩论、对话等思想的交锋,激活各自的思想,造成一种文化、思想上的互动与融合。湖湘学派和朱子闽学彼此激活,都得到了很大的发展。这在文化上有着非常重要的启示意义。

与理学发展相呼应的是书院文化的发展。湖南的岳麓书院、江西的白鹿洞书院,对中国书院文化的发展起了巨大的示范作用。朱熹被张栻请到岳麓书院对话辩驳,发展了自己的学派,27年后,岳麓书院衰败,朱熹来长沙做官,又恢复、重整岳麓书院,公务之余到岳麓书院讲学,重续岳麓书院传统,并加入了自己的学说。这样的互动融合使书院文化得到极大的发展。

互动、融合:从器物到人种

陶瓷文化也很有意思。烧大红瓷器一直是中国人的梦想,最早尝试实现这个梦想的是长沙窑。一直到上世纪90年代末,这个梦想才得以由湖南长沙人真正实现。这个循环很有意思,就像水稻,湖南人最早做出了人工培植稻,经过了将近一万年的发展,湖南人袁隆平又把水稻提升成了超级杂交稻,让水稻通过一个大的螺旋发展跃上了新的层次。

瓷器,湖南有岳州窑、长沙窑、湘乡窑、衡州窑。后来江西景德镇成为瓷都。景德镇瓷器的兴盛是有一个不断融合、不断创新的前世与发展过程。

元明清以后,中部互动、融合的最重要的一个点,是人口大迁徙:湖广填四川,江西填湖广,它直接导致了人种上的融合,这也是中三省作为中国腹地、进行具有战略意义的互动、联动、融合的更密切、根本的基础。“江西老表”与湖南、湖北人本就是一家。人口大迁徙还促进产生了商业的发展。湖南各地有大量的江西会馆,江西人在湖南做生意的特别多。武汉也曾有很多江西和湖南的会馆。这些会馆起的作用就是互动、联动、融合,最终带来商业和社会的发展。

所以,无论从哪方面看,这三省都是山水相依、人缘相亲、文脉相通。

中部坚挺,平定江山

到了晚清和近代,中部的互动、联动、融合更加深入、广泛。比如太平天国战争中湘军的崛起。太平军进行的是一个流动的战争,打到哪里,哪里抵抗,最后各省联合起来抵抗。近代的社会政治改革由此而生。曾国藩、左宗棠在诸多方面进行改革,包括办洋务;接下来,张之洞在武汉兴工业、办洋务。湖北、湖南、江西、安徽正是人才和资源的主要来源。而江西人陈宝箴在湖南当巡抚,变法开新,实行改革,迅速带动全国各省的改革,从而最早敲响了清王朝的丧钟。这个改革的第一击在湖南,最后一击在武汉,也就是武昌起义。

到了现代,现代中国革命与这三省的联系就更密切了。湖南人毛泽东在秋收起义后到达江西,以井冈山为革命根据地,与之呼应,黄麻起义、红四方面军诞生,湘鄂西与湘赣红军组成的红二方面军贺龙等,在战略上的遥相呼应,最后经过长征融合到一起。可以说,湖南、湖北、江西及其精英确立了中华人民共和国江山的基础。中部人天下家国的忧患意识、匹夫有责和敢为人先的责任感,是十分关键的。

至于中部四省中的安徽,具有自成一格的文化特质,与其他三省的互动、联动、融合没有湘鄂赣三省之间密切,但是这种异质性恰恰给中部文化的互动融合带来了更加丰富的内涵和新的可能性。历史上这样的互动与融合也多有例证,如安徽李鸿章、刘铭传对湘军及其发展的贡献作用等等,就是颇具兴味与启示的。

挖掘文化根基,梳理三省文化源流,为今天的融合带来启示

中部地区有怎样的文化性格?我想,首先是求真务实、经世致用的精神。同时,楚文化里又有一种理想主义和浪漫想象的气质。求真务实、经世致用与理想主义、浪漫情怀的性格精神并不冲突。既有理想情怀、责任意识,有充沛的想象力,又在实行中绝对地求真务实,才能成就大业。另一点是坚韧执着,敢为人先、敢于创新,以及扎硬寨、打硬仗的血性精神。

说到岳阳楼、黄鹤楼、滕王阁这三大名楼,它们所代表的,是中国文化中十分重要的文化母题和心灵情结,已经融合到文化和文学的血液里了……

我们正是要通过报道,去梳理中部文化的源与流,了解它在今天发挥着怎样的作用,让大家清晰地看到三省文化上的来龙去脉、前世今生,并为我们今天的互动、联动和融合带来启示。这是我们主流媒体的使命和责任。

■整理/三湘华声全媒体

记者 李婷婷

实习生 姜云霞

责编:周舜

来源:华声在线