湖南省立第一中学校园旧貌。

湖南省立第一中学校园旧貌。

编者按

100年前,湖南人符定一先生租下两所民房开始招生办学,这是湖南省第一所省立中学,也是长沙市一中“树人”的历史开端。符定一先生虽是前清秀才,思想却颇为西化,他迫切希望用国际化的教育来拯救积弱的中国。11月18日,这所中学将迎来100周年校庆。100年,长沙市一中培养了8万多名学子,也见证了一座城市、甚至是几个时代的教育变迁。纪念的,不只是曾经年轻的自己,还有逐渐老去的恩师;庆祝的,不仅仅是逝去的一个世纪的时间资历,更是教育路途中不断积累的革新资本。

11月9日,长沙市一中老校友、文史爱好者罗慧特撰写了《百年一中那些年》一文,以此怀念母校。

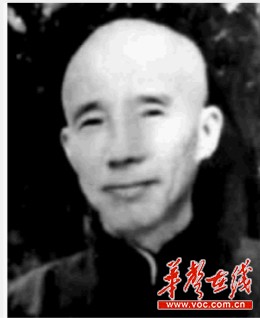

1912年,民国甫立。一切都是新的,教育也生机勃勃。从京师大学堂师范馆(现在的北京师范大学)毕业的符定一先生,奉令在长沙创办一所省立的公办中学,这是湖南第一所省立中学。符校长的想法是:要办,就办一所最好的中学,做全省的示范,也适应新的国家的需要。而且,经过辛亥革命,湖南的优级师范学堂毕业了一百五十多名博物、理数、英地等专业的学生,可为即将诞生的湖南省公立高等中学提供足够的师资(后学校果然从中录用了三十名)。

于是,1912年2月,该校就正式在长沙紫东园(今长沙开福区民主街)挂牌了。

毛泽东以首届考生第一名的成绩被录取

学校首届招生,普通科计划为150名。来自全省各地的2000多名学生参加了招生考试。考试分为两场,第一场考国文,题目是《民国成立,百端待理,教育与实业,应以何者为重要策》,第二场考史地、算术。考试结果公布,一名湘潭韶山籍、名叫毛泽东的考生名列第一。

和民国初创时期的很多知识分子一样,符校长太想吸收西洋的文化,太想与国际接轨了。用真正的知识和合理的教育,拯救积弱的中国,几乎是他们工作的唯一目的。所以现在看来,它创办时的定位虽然很有高度,但在现实中也比较纠结。既不得不沿袭前朝的旧学制、旧课程,又想要面向世界,适应现代化。一所中学里,而且还是在相对闭塞的内地,不但罕见地开设了英文班,还开设了德文班、法文班,以至于学生毕业后找的工作大都学非所用。即使在一百年后的今天,教育界还觉得有点超前过度,匪夷所思。

所以第一名的毛泽东同学很不喜欢这所学校,但是他后来说过,这是一所非常好的学校,有非常好的老师,只是自己不适应而已,因为校规太严。严到什么程度呢,比如起床、自习、就寝,要听吹号,吃饭要听敲梆,上课、集会则要听摇铃,其他的还很多、很细。毛泽东这样的学生,随性、随意是他天才型特点的表现,所以,他说,在这里读书,还不如自学的好。于是他在一中读了6个月后,就真的退学自学去了。考上湖南一师那是后话。

改周谷城的作文,老师非拿一本《辞源》不可

当然有例外。比毛泽东晚两年考进一中、后来还在一中任过教的周谷城先生,也是天才型学生中的一员。他在这里被同学誉为“洋文大家”。那时在长沙,教育界活跃着一些外籍教师,英、德、日都有,美国人居多,国际化程度颇高。周谷城从益阳考到长沙后,经常有机会听这些外教演讲和教课。他对外语很有兴趣,于是,经常面对空旷的教室,想象自己是那共鸣音十足的老外,模仿他们的神态和腔调,大声地、滔滔不绝地练习口语,其“Crazy”让不少同学甚至老师为之倾倒。

比后人牛的是,周先生不靠英语吃饭,他后来成了著名的历史学家,位居全国人大常委会副委员长一职。他在这所学校期间,还有个“怪癖”:业余时间猛读《十子全书》,还把《左传》、《汉书》等读得滚瓜烂熟,其间,把一些难认、难解的字记下来,自己搞懂后,就在写作文时用上去。他很像一个恃才傲物的中学生,立异鸣高,为难老师。这样,搞得老师每次看他的作文,手边非得放一本《辞源》不可,否则,字都没认全,哪敢给他改作文。尽管如此,他的作文,却是被老师表扬、传观得最多的!

学生的一份建议书,将校门从东面搬到北面

因为学校的发展,也因为时局的动荡,学校几经周折,于1918年10月,经省公署批准,迁到曾经的省优级师范学堂旧址,也就是今天的中山路一师二附小、教育厅西院一带。

1921年秋天,有位王姓同学考进来了。这位1949年后担任过江西省博物馆馆长、江西省人大代表的学生进校后,只见这里黉舍齐整,秩序井然,而且校方在从严治校的同时,还提倡民主治校,特别允许、欢迎学生对学校的管理提出意见,干预校政。于是,温和而热情的王同学也想亲身实践一回。

他见校门面东而开,而学校的北边却是当时长沙著名的公共活动场地——省教育会(现在的省农业厅大院),里面球场、弹子房、健身房、博物馆、图书馆、幻灯放映厅俱全,甚至在院内一角,还有个小小的咖啡室。他心想,这是多么好的学生课外活动场地啊,学校何不利用这些公共教育资源,将校门开在北面,方便学生出入、利用呢!于是他将自己的想法写成一份建议书,送到了校长室。

很快,他看到了校长的批复:“该生所称名节,颇有见地,今年暑假,决定按该生意见办理。”果然,王同学在家过完暑假,施施然回到学校后,只见校门已然洞开在北面了。

“有理支持,无理反对”是治校传统

1937年,中国的抗日战争全面爆发。为避战火,学校经省政府统一安排,先迁宁乡,后迁安化,并和省立长沙女中等七所学校合并,组建了湖南省立第一临时中学。

虽然偏居乡间,虽然在战火中过着逃命的生活,但有著名的李肖聃老师拄着拐杖,泪流满面地对着学生大声朗诵“横刀且待磨,壮士莫悲歌”,有刚从战场上下来的军训教官,以岳飞的“精忠报国”勉励自己和学生,学校爱国之情充沛,仍然可以弦歌不辍,薪火相传。

一份1940年的校长年度报告中,就有“三年内毕业生参加抗日工作的有三分之一”的总结。

从创校起,这所中学就有个著名的传统,就是无论是治学,还是校务,都秉承“有理支持,无理反对”的原则。所以,中学生大胆“质疑”当时使用的高中国文、历史教材,和大学者章太炎、胡适等人“商榷”时局等行为,一点不足为怪。

有个故事也说明了一中的校风。抗战期间,学校每周要集会一次,学生排好队,站着听校长进行爱国训言。这位参加过“五四”运动的校长,讲起自己的光荣历史,非常自豪,常自诩为“五四健将”。这天,他又充满激情地讲起这些。一个历史老师听了,对着台上就喊:“‘五四’运动的队伍里,我就从未看见过你。火烧赵家楼是谁?是你吗?”他转过身来,指着一学生说:“火烧赵家楼的是本校高七班匡介人的父亲匡互生啊!”同学们唰地一下,全把目光投向了站在队伍里的一位女生——策划和组织了“五四”运动、有火烧赵家楼第一人之称、当时全国著名教育家匡互生先生的三女儿。接着,一阵热烈的掌声在队伍里响起。

教员如此随性,校长真是难当。■文/罗慧

湖南省立第一中学创办人符定一先生。

校训“公、勇、勤、朴”为黄士衡先生1917年所书横匾。

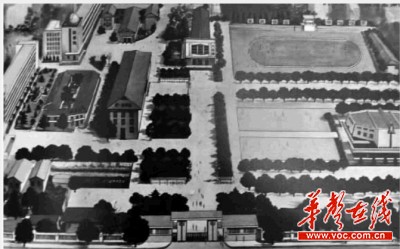

长沙市一中全景图。

口述

那些年,我们的恩师

我和毛主席的四位老师(1917届毕业生 周谷城)

我和毛主席因均在长沙读书,虽没有同学过,但有几位老师是我们共同受过教诲的。由此,我与主席常常谈起长沙第一师范,以及我们共同受过教的杨昌济、袁吉六、徐特立、符定一几位先生。

首先是杨昌济先生,即杨开慧同志的父亲。毛主席在湖南第一师范读书时,杨先生在那里教伦理学和哲学。大约是1917年上半年,我在湖南省立第一中学快要毕业时,杨先生到一中来教修身课。他教育学生怎样好好地控制自己,做一个有益于国家的人。杨先生为了更好地联系学生的实际情况,不用教本,自编讲义发给学生。我记得第一页即列了十四个“毋”。

其次一位是袁吉六先生,他在第一师范教书多年。毛主席在学生时代练就一手好文章,他后来回忆说:“我能写古文,颇得力于袁吉六先生。”袁先生到省立一中教书,也是我快毕业之时。 一次,袁先生在课堂上发作文本,我翻开一看,批六十分,很不愉快,即把本子藏在衣袋里,怕人家看见。迨发完毕后,看别人分数多是二十分或三十分,五分的也不少,我才放下心。

第三位是徐特立先生。这是大家所熟悉的德高望重的无产阶级革命前辈。一次,徐老在我们母校省立一中作报告,听到其中有一段话:“一个人要帮助别人,有时也很容易,一句话就可以挽救人的一生。”我至今不忘。

最后一位是符定一先生。毛主席很敬重符先生。符先生在湖南办学时,有独到之处,学校里的外文课设三个语种:英文、德文、法文。他善于言词,给学生作报告,可以不用稿子讲两个钟头,这一点很受学生敬仰。

名师汪澹华“汪几何”:逃难也要带着学生(一中退休教师 单迅夫)

汪老澹华先生(1889-19667),字恩湛,长沙人,执教历五十余年,是我省中教界的著名老教师。1929年春起,他就在一中任教,近四十年,洒尽了毕生心血。

汪老对数学有很深的造诣,尤其精通几何学,人称“汪几何”。他治教严谨,从不懈怠,讲课时,语言简洁,作图精确。

抗日战争期间,学校西迁安化七星街,汪老将家安置在湘潭乡下,只身随校前往。当时教师奇缺,汪老身兼数校教师,每周课时达四十节,经常起早摸黑,赶往二十多里的外地桥头河,到一师等校上课,维持了许多学校的正常开课。

1944年日寇犯湘,战事紧张,学校经费无着落,校当局打算解散学校,汪老坚决反对:“许多学生的家乡已被日寇侵占了,若解散学校,学生无处可归,何去何从?让学生走投无路或是回沦陷区,岂不是把青年投入虎口?”他坚持逃难也要带着学生。由于师生的一致坚持,学校到底没有解散,坚持上课直到抗战胜利,使战乱中的学生没有失学,使一中的校史没有中断。汪老还曾在广益、文艺等中学发生经费、校舍、师资等方面困难时,鼎力相助,从仗义执言、慷慨解囊到亲自出面牵头主持校政、支撑危局。他说:“不能够让学生没有读书的地方。”

汪老热爱学校,热爱学生,最后以七十六岁的高龄离开了讲坛和学校,他说过:“我在一中工作的时间最长,我看到了这个学校的发展和壮大,我的儿女们都是一中培养的,一中已成了我的家。”

教学艺术:用狗扑骨头解释几何命题

(1956年毕业生 刘元亮)

与很多同学不一样,我接受高中教育是分两个阶段完成的,清华中学引领我走上了革命的路,长沙市一中则帮我圆了大学的梦,并把我送到了实现我人生志愿的大门口。

1948年暑假我到长沙来考高中,当时报了四个学校,然而一道独特的语文试题把我吸引住了,作文的命题是《咦,这也真可算是怪事了!》当时我正为汉口景明楼事件义愤填膺,于是奋笔疾书,大骂当局为虎作伥,丧权辱国。出了考场冷静下来一想,骂倒是痛快,只怕这清华中学将与我无缘了。没想到一发榜,我居然高中了。

清华中学关心国家大事,全校学生有90%以上积极投入了革命学生运动,并在后来走上了革命的道路。长沙一解放我就报名参加了解放军,先后参加了广西剿匪、荆江分洪水利工程和抗美援朝。

朝鲜停战后,我因严重胃病复原,然后申请复学。一打听,当年就读过的长沙清华中学1952年已与省立一中合并,更名为长沙市第一中学了。1955年秋开学后,我被编入一中高27班,老师们一心扑在教学上的敬业精神和循循善诱的教学艺术给我留下很深的印象。举几个小例子:旷璧诚老师去北京参加中央召开的文字改革和推广普通话的会议归来,学校作出决定,各科老师都改用普通话教学。俗话说,“天不怕,地不怕,就怕湖南人说普通话”,老师们的“普通话”逗得学生们前俯后合,笑痛了肚皮,老师们却绷着脸,继续一本正经地讲课。几何课上,梁实求老师说:两点之间的直线为最短距离,谁若不信,只要往地下扔一根肉骨头,狗必定沿直线扑向肉骨头。多么精彩的教学艺术!多么巧妙的启发式教学法!

我要感谢一中的培养,帮助我开阔眼界,夯实基础,勇攀高峰,做个对人民有益的人。

责编:周舜

来源:三湘都市报