回楚佳

今年4月23日,是我国近代杰出爱国主义思想家魏源230周年诞辰。4月18日至22日,湖南省书法家协会、中共邵阳市委宣传部、邵阳市文联等有关单位在中国国家画院成功举办了“翰默情深”纪念魏源诞辰230周年邵阳书法晋京展。展览分为溯源、揽胜、探微、浚流四大篇章,追溯了魏源深厚的思想根源,展现了魏源家乡邵阳的钟灵毓秀和人杰地灵。

魏源画像。(资料图片)

此次展览以“翰默情深”命名,是援引魏源的字号“默深”。今人只知魏源以思想、以学问、以诗文名世,一生著作等身,却很少有人知道魏源的书法也是文墨同辉。

一

魏源,名远达,字默深、墨生、汉士,号良图,清乾隆五十九年三月二十四日(1794年4月23日)生于湖南邵阳金潭(今隆回县司门前镇魏家塅)。他七岁入学,九岁参加童子试,以“腹内孕乾坤”应对县官的“杯中含太极”;二十岁撰“功名待寄凌云阁;忧乐常存报国心”联;二十一岁撰“读古人书,求修身道;友天下士,谋救时方”联。道光二年中举人第二名,五年,协助江苏布政使长沙人贺长龄编辑《皇朝经世文编》一百二十卷,之后又协助江苏巡抚安化人陶澍兴办漕运、水利诸事。道光九年,捐内阁中书舍人。鸦片战争中,入两江总督裕谦幕。道光二十五年中进士,以知州分发江苏叙用,初为扬州府东台知县。二十九年又为兴化知县,到任三日,即亲自上堤指挥民众抗洪抢险。三十年升盐运海州分司通判,积极进行盐票改革,颇有成效,受到道光帝颁旨嘉奖。咸丰元年授高邮知州,三年因嫌革职。之后侨居兴化,手订生平著述,七年卒葬杭州南屏方家峪。魏源所著凡四十余种,尤以《圣武记》《海国图志》《元史新编》《古微堂集》《书古微》《诗古微》《公羊古微》等最为有名。

隆回县魏源故居。(资料图片)

“师夷长技以制夷”“不知人之短,不知人之长,不知人长中之短,不知人短中之长,则不可以用人,不可以教人”“履不必同,期于适足;治不必同,期于利民”“孤举者难起,众行者易趋”“志士惜年,贤人惜日,圣人惜时”“人材者,求之则愈出,置之则愈匮”“于安思危,于治忧乱”等经世致用名句,均出自魏源。

魏源存世的墨迹,目前发现的主要是诗稿、题跋、信札等类型的,书体多为楷书、行书。其书法主要师法唐代大书法家颜真卿,楷书主攻《自书告身帖》,行书主攻《争座位帖》与《祭侄文稿》《祭伯父文稿》。

二

魏源与陈沆相交甚厚。陈沆是著名诗人、文学家,清代古赋七大家之一。魏源先后为陈沆的《简学斋诗》进行了八次批阅、点评。

魏源为陈沆《简学斋诗》题跋。作者供图

嘉庆二十一年(1816年)丙子季夏,魏源时年23岁,留住在北京,为陈沆诗手稿题跋。题跋共302字,信手写来,气足意满,得颜真卿《争座位帖》笔法精髓。《争座位帖》是颜真卿写给郭英乂的一封书信,严词批评郭英乂为取悦于大宦官鱼朝恩,不顾朝廷百官排列次序的献媚之举。而魏源此跋是对陈沆诗的评语,开句就直言不讳“第一二卷可存者十之一二,第三卷以后可存者十之六七”,认为诗作“华者暂荣而易萎;实者坚朴可久而又含生机于无穷。”可见魏源对于学问的严谨之态,对于朋友的耿直之心。

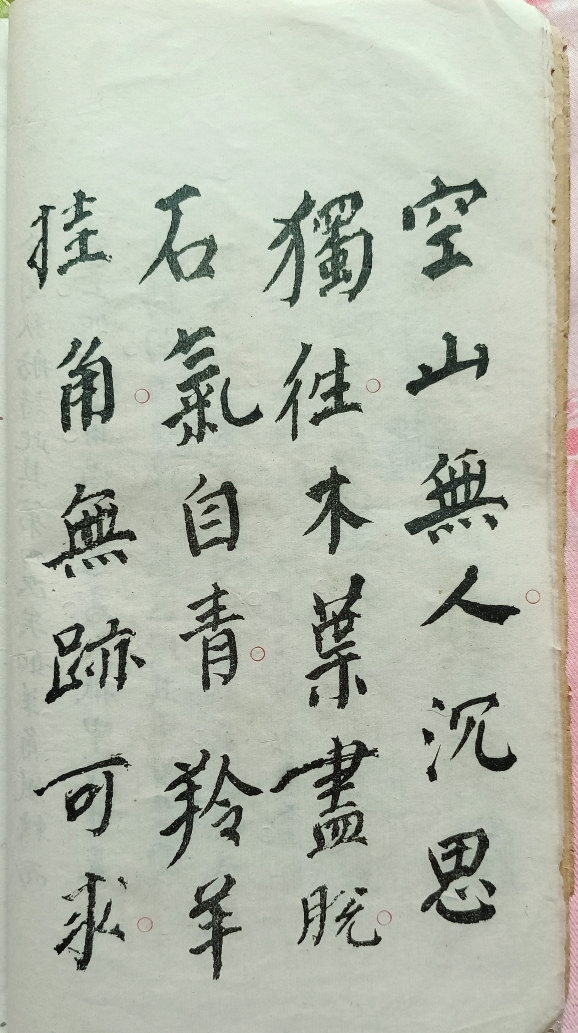

六年后,魏源再次看了陈沆的诗,欣然题跋:“空山无人,沉思独往。木叶尽落,石气自青。羚羊挂角,无迹可求。成连东海,刺舟而去。渔洋山人能言之而不能为之也,太初其庶几乎,其庶几乎。”此时,陈沆的诗意已迈上新境界,而魏源的书法也更老辣了。此跋字结体宽博,端庄朴厚;用笔寓巧于拙,苍劲有力,尽得颜真卿《自书告身帖》的高古与庙堂之气。

魏源的小楷经典之作当属他的《清夜斋诗稿》,共抄录自作诗九十一首,皆为蝇头小楷。魏源的小楷也是取法于颜真卿的《自书告身帖》。

该诗稿中有十余首是题赠安徽婺源董小槎、湖南桂阳何积之、湖南安化陶澍等师友的,这些人皆为当时名士。其实,这还只是魏源“友天下士”的冰山一角。邵阳李伯荣所著《魏源师友记》中就钩稽了魏源的亲长师友共233人的生平事迹。

三

魏源四十八岁那年,给贺熙龄写了一封信。此信共四页共计614字。首页以古拙工稳的楷书为主;此后逐渐以行书为主,有连带笔意。此信字迹整体呈左低右高之势。

贺熙龄是贺长龄的弟弟,长魏源六岁,俩人常有书信往来。这封信中,魏源主要讲述了自己参赞浙江军务、定海再次失守兼及粤闽浙三省失守的状况和缘由,并就鸦片战争中的战、和、守三大问题进行了论说。他认为清朝统治者“惟知言战言和而不言守”,不知“惟守而后可以战,可以和”,并提出了“坚壁清海”以守。可叹可悲的是,我方反而“渔盐之徒尽变汉奸,我不知以夷攻夷,而贼反能以汉攻汉。”

由此可知,魏源“师夷长技以制夷”的思想主张,已在《海国图志》成书之前形成。信中提到了林则徐,并说“此公不起用,边事终无了局。”当时,林则徐正在发往新疆伊犁充军的路上。此前六月底,林、魏二人已在江口会晤,林将自己的《四洲志》及搜集的外国资料都交给魏源,请魏源在此基础上续编《外国地理志》,即后来的《海国图志》,初稿五十卷完成于第二年冬。

另外,魏源在信还请贺熙龄转呈一封写给当时湖南巡抚吴其濬的信。魏源认为他的“节略”一纸,“系家乡民瘼,利害切肤,倘能转呈瀹斋先生施行,其造福于楚民不小。”

读此信,足见魏源心里无时无刻不装着国家,装着百姓,其言行处处洋溢着爱国爱民的情怀。所以,一件经典优秀的书法作品,并不是技艺如何精湛,形式如何精美,而是要字与文合,文与意合,意与情合,情与心合,然后发于心而应于手,将自己的真情实感倾注于字里行间。无论是王羲之的《兰亭集序》、颜真卿的《祭侄文稿》《争座位帖》《祭伯父文稿》,还是苏轼的《寒食帖》,皆为拟文草稿,都是“无意于佳乃佳”,这就是书法家思想、学养、情感与技法的契合交融。

四

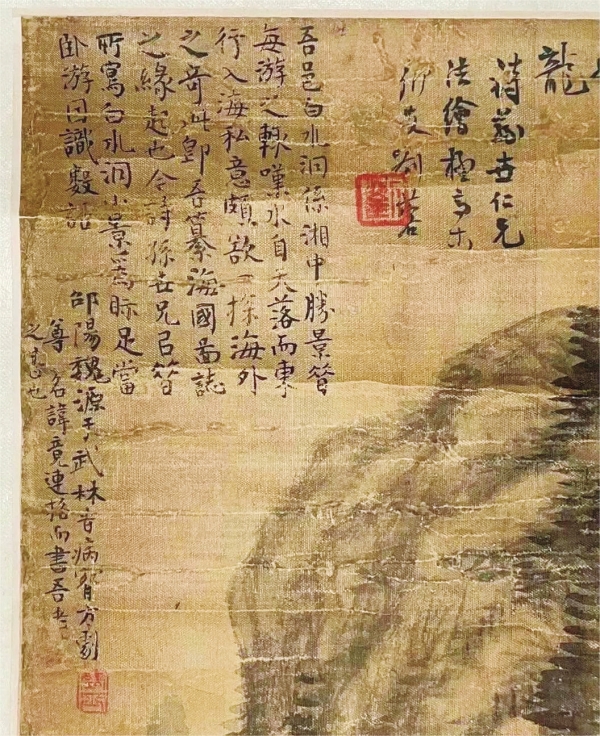

何维朴的《白水胜境》图上面有魏源的两段题识,据考,为魏源的绝笔。一曰:“白水胜境。诗孙世兄大作。魏源耑。”二曰:“吾邑白水洞系湘中胜景,昔每游之,辄叹水自天落,而东行入海,私意颇欲一探海外之奇,此即吾纂《海国图志》之缘起也。今诗孙世兄以昔所写白水洞小景为眎,足当卧游,因识数语。邵阳魏源于武林,时病腕方剧,尊名讳竟连格而书,吾老之甚也。”

魏源题何维朴《白水胜境》(局部)。作者供图

“诗孙”即何绍基之孙何维朴,书画俱有名。咸丰六年(1856年)秋,魏源由高邮至杭州,寄宿僧舍。次年二月感疾,三月一日病逝。魏源题《白水胜境》说“于武林,时病腕方剧”,“武林”即杭州。可知其题词之时就在他去世前数日内。

魏源晚年已经不愿见客,为何却在生命最后阶段支撑着病体为《白水胜境》题词呢?

一是魏源与何氏一家交情深厚,特别是与何绍基、何绍祺兄弟交往甚密,何绍基的日记里有大量记载。咸丰七年(1857年)三月初一日,魏源生前最后一句话,也是说给何绍祺的。《邵阳魏府君事略》载:“明日三月朔,金廉访安清过候,剧谈逾晷。徐谓曰:‘君且休,吾将逝矣。幸致何子敬,勉进德,不及决矣!’ 入室凝坐,至酉刻,嗒然而逝,时年六十有四。”魏源去世时,何绍基在京中。得知魏源去世,作挽词云:“烟雨漫湖山,佳壤初封,千古儒林凭吊奠;姓名留宇宙,遗篇在案,几行泣泪点斑斓。”次年,校订魏源诗集。

二是《白水胜境》图描绘的是邵阳新邵的白水洞,是魏源撰写《海国图志》的精神源头。他题词曰:“吾邑白水洞系湘中胜景,昔每游之,辄叹水自天落,而东行入海,私意颇欲一探海外之奇,此即吾纂《海国图志》之缘起也。”

呜呼,斯人已去,其思不朽,其心不朽,其情不朽,其文不朽,其功不朽!

责编:欧小雷

来源:华声在线