南京市玄武区长江路,短短1800米的路程,却串联起了六朝博物馆、江宁织造博物馆、两江总督遗址等多处知名景点,千年兴衰变迁都在梧桐深深浅浅的绿荫里静静展现。陶林二公祠就坐落在这条路上。

清明假期刚过,记者从长沙出发,飞越汤汤湘江,沿着十里秦淮,只为探访陶林二公祠正厅的一副楹联:

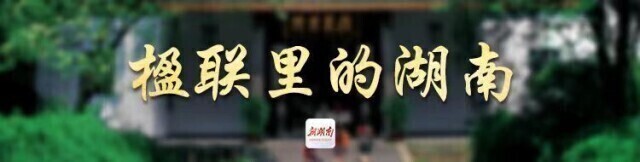

三吴颂遗爱,鲸浪初平,治水行盐,如公皆不朽;

卌(xì)载接音尘,鸿泥偶踏,湘间邗(hán)上,今我复重来。

清光绪年间,时任两江总督左宗棠为纪念前辈楷模陶澍和林则徐,奏准朝廷修建这座祠堂,并撰书此联。

江苏省社科院历史研究所所长叶扬兵,见我们不远千里“慕联而来”,站在社科院前坪,向我们细说清代湖湘学派重要人物陶澍与湘籍历任两江总督经略江浙地区的奇特缘分。

颂前贤之功

林则徐因虎门销烟而名垂青史,而与之共事的陶澍是何许人也?

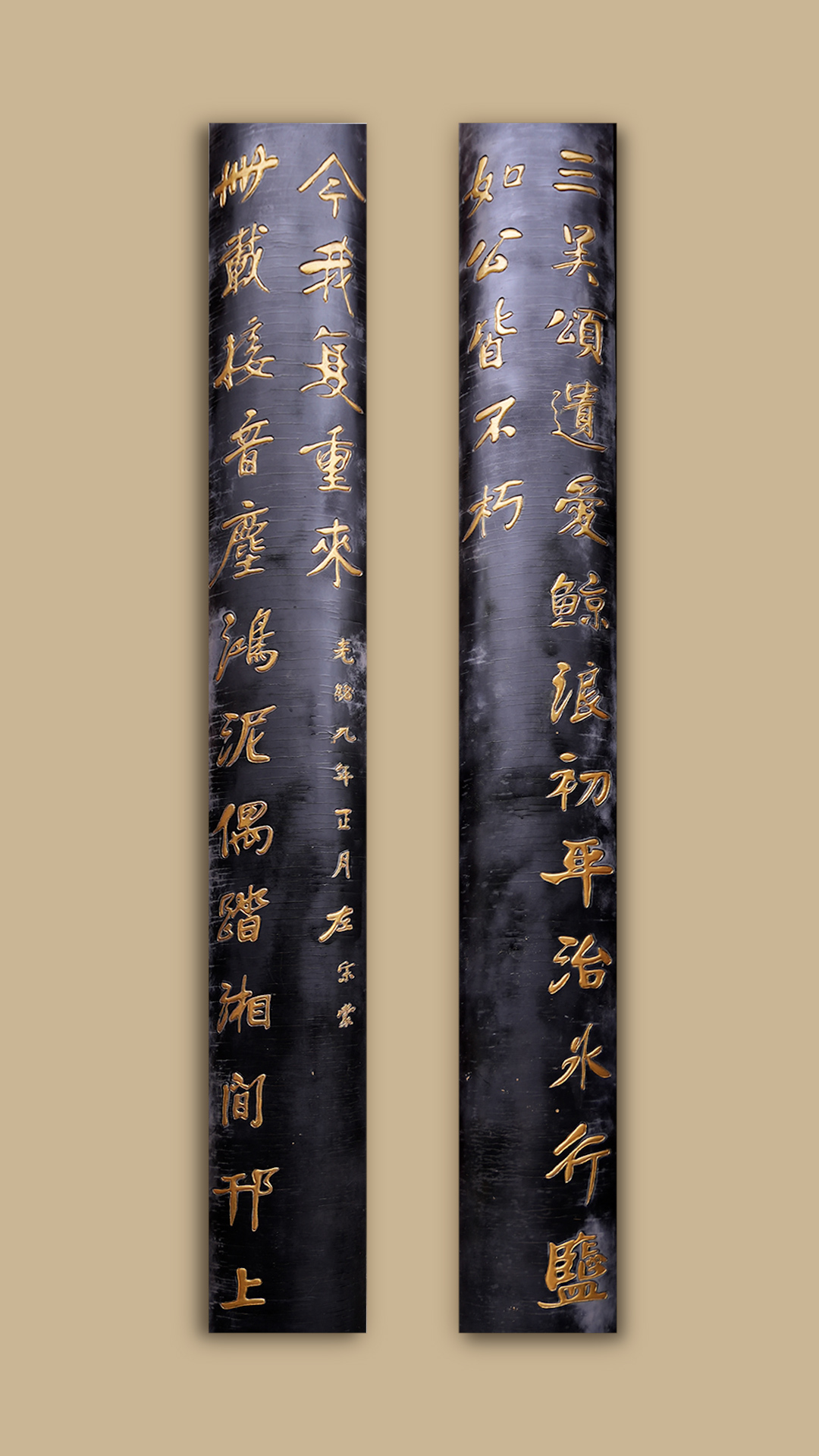

陶澍,1778年出生于湖南安化,是道光年间著名封疆大吏,官至两江总督兼理两淮盐政。

清代两江总督辖区包括“江南省”(今江苏、安徽两省及上海市)和江西省,是当时中国最为富庶的地区,撑起了清王朝经济的半壁江山。

作为清中期最醒目的改革家,陶澍任内整顿吏治,兴修水利,整治河工,主禁鸦片,倡导文教,改革盐政漕运,推行银本位制,功绩卓著。道光皇帝称许他为“干国良臣”,是清朝自于成龙以来,又一值得为群臣学习的清官。

陶澍画像(取自道光二十年刻本《陶文毅公全集》)。

陶澍画像(取自道光二十年刻本《陶文毅公全集》)。

“为何在这两位忠臣能吏去世三四十年后才修建专祠,并选址南京呢?”记者不解。

叶扬兵表示:“其实上联开门见山地点明了设立专祠的动机。”

“三吴”与下联中的“邗上”形成互文,指代两江;“遗爱”是指留给后人的恩惠和贡献。“鲸浪”是巨浪,比喻引起大动荡的风波、战乱等重大事件。

“结合情境,此处‘鲸浪’应指太平天国运动。”叶扬兵解说,“战乱过后,百姓感受到陶、林二公施行善政所带来的深溥遗泽。”

1883年,两江地区士绅呈文要求在南京为陶、林合祠追怀,左宗棠应百姓之请,为百姓发声奏准朝廷恭建专祠,以赞颂二公遗爱。

陶林二公祠正门。

陶林二公祠正门。

左宗棠在写给光绪皇帝的奏折中写道:“伏思林则徐由江宁布政使升任江苏巡抚,时值陶澍总督两江,于一切国计民生,和衷共济,实有古大臣风。”

又说:“该前督臣(陶澍)与之(林则徐)筹创海运,兴修水利,整饬盐务,办理荒政,推求至当,彼此和衷共济,措正施行。论者谓其规模宏远,条理缜密,志同道合。”

这两段话,一是概述陶、林主政时“治水行盐”的功绩;二是称赞二人情谊深笃,在改革大事上肝胆相照,齐心协力。左宗棠还在后文特别强调“距二臣在位已五十余年,而流风善政犹存”。

事实上,林则徐的升任正是因陶澍的提携。林则徐在京城参加过陶澍发起的“宣南诗社”,二人又都是推崇“经世致用”的有识之士,深谈之下如遇知音,一拍即合。

后来,陶、林以上下级关系通力合作长达7年。二人都主张禁烟,陶澍对林则徐大力支持,并向道光皇帝推荐其继任两江总督。

感故人之情

下联有两个生僻字,“卌(xì)”表示数目四十;“湘”指湘江,“邗(hán)”指邗沟,江苏的一条古运河,“湘间”与“邗上”相对,分别指代湖南与江淮大地。

“概括说来,这副联上联‘发公论’,下联‘抒私情’。”叶扬兵补充道:“左宗棠在下联追述自己与他们之间的交往往事,表明心志追随二公,接力为民谋福利。”

左宗棠一生交友无数,若论其核心“朋友圈”,则寥寥数位。在他的成长轨迹中,陶澍是忘年知音、儿女亲家;林则徐是旷代知己、人生之师,皆对其影响至深。

时间回溯。1836年,已两次科考失利的左宗棠,受邀出任醴陵渌江书院山长。机缘巧合下,因一副对联受到陶澍赏识。

两人见面相谈,才知家乡距离不远,谈古论今,越发投机。陶澍特意在醴陵多逗留了一天,还邀请左宗棠南京再聚。这一年陶澍57岁,左宗棠24岁。

陶澍生平事迹在陶林二公祠展出。

陶澍生平事迹在陶林二公祠展出。

1838年,左宗棠赴京应考返程,专门绕道南京拜访陶澍。陶澍待以上宾之礼,留住署中,“日使幕友亲故与之相谈论”,并多次亲与商讨学问道德、国计民生,令左宗棠大受教益。

陶澍对左宗棠多方鼓励,还为儿子陶桄向左宗棠之女左孝瑜求婚。他决心以自己的名望,通过联姻的方式,为左宗棠打开名气,敲开入仕的门。

在陶澍的举荐下,1850年初,垂垂老矣的林则徐戍边归来,路过长沙时,专门派人到湘阴请时年38岁的左宗棠到长沙一晤。

“东南洋夷,能御之者尚或有人。西定新疆,舍君其谁!”此番夜话,林则徐和左宗棠畅谈天下大事,尤其在对西北塞防重要性的认知上不谋而合。林则徐将自己呕心沥血收集整理的关于新疆的资料都送给了左宗棠。

惺惺相惜的林、左二人当时应该不会想到,正是这次“湘江夜话”,改写了中国西北边疆的历史。

长沙市潇湘南路上的青铜雕塑《湘江夜话》。

长沙市潇湘南路上的青铜雕塑《湘江夜话》。

此时此刻,联里联外,左宗棠对陶澍、林则徐满是思念、敬慕和感激之情,他借用苏轼“雪泥鸿爪”的典故抚今追昔:岁月匆匆,我与二公互通音信的四十余年中,却只有几次短暂的相逢。

及至联尾,他许下“效法前任”的宣言:我与陶公一样,都从湖南来到两江担当重任,如今故人已不在,我将继承并发扬光大前辈造福百姓的伟业。

左宗棠戎马一生,收复新疆何等英雄豪迈,在被征召回京后却屡遭冷落、打压,晚年境遇悲屈。此番来到南京就任两江总督,已近七旬,且抱多病之身,还不辞辛劳,专心实务,为兴修水利,忙碌奔波于大江南北……

续湘邗之缘

旅游淡季不淡,来南京参观两江总督遗址的游人川流不息。随着人潮,我们来到清两江总督署史料展,细细捡拾“湘间邗上”的点滴往事。

在“两江总督表”中,我们惊讶地发现“两江总督”这一职位,从陶澍开始,似乎就与湘人结下了长久情缘。

自1830年算起,到1911年清朝终结,不过81载。这其间,前后有陶澍、李星沅、曾国藩、刘坤一、彭玉麟、曾国荃、左宗棠、魏光焘、李兴锐9位湘人,稳坐“两江总督”之位74年。

其中缘由是什么?也许藏在陶澍的“治水行盐”和“鸿泥偶踏”里。

“‘治水行盐’可以视为陶、林的经世之举。而后曾国藩、左宗棠在治理盐务和漕政时,直接采用了陶澍的办法。”叶扬兵指出。

陶澍“以学问为实行”,将自己一贯强调的“有实学斯有实行,斯有实用”主张付诸实践。一旦受到实质性任用,陶澍就在自己获得的每一个政治平台上力求锐意改革、除弊创新,终于以有品德、有思想、有学问、有胆识、有谋略的经世致用实干家的面貌,成为嘉(庆)道(光)年间经世改革思潮的倡导者和推行者。

有了陶澍作榜样,一批又一批志士接受经世思想的洗礼后,纷纷立下壮志,要报国拯救苍生,这之中便包括贺长龄、魏源、曾国藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟、郭嵩焘等一代湘籍名宦和学者。

“比如曾国藩、左宗棠等人,一方面镇压太平天国运动,维护清王朝统治,另一方面也创办新式军事企业、民用企业、编练陆军;刘坤一、魏光焘等人,创办了新式学堂,推动当时社会经济发展……”聊起湘籍两江名督的光辉历史,叶扬兵更是滔滔不绝。

也难怪彭玉麟题联金陵“湖南会馆”时,用“沅湘资澧,分得洞庭秋月,照澈秦淮”,来赞美湖湘人才在南京发光发热的事迹。

叶扬兵为记者解读楹联。

叶扬兵为记者解读楹联。

晚年的陶澍想清楚了一个道理:挽救清王朝的最后依托是人才。为此,陶澍的工作重心之一便是奋其余力,凭借自己老辣的眼光、广博的见识,苦心孤诣地为朝廷扶植、培养、举荐贤才,这才有了无数次“鸿泥偶踏”式的相逢故事。

“澍”,汉语释义为“及时雨”、“恩泽”。识人为先、慧眼如炬的陶公,人如其名,像一场恩泽千里的及时雨,让湖湘大地焕发生机,可谓“不有陶澍之提拔,则湖南人才不能蔚起”。

北京大学历史学系教授尚小明曾指出,陶澍的崛起标志着近代湖南人才群体开始登上政治舞台,晚清历史在很大程度上就由湖南人来导演了。

学思用贯通,知信行合一,以陶澍为核心的湖南人才群体,为两江地区的政治、经济、文教发展作出重大贡献,助推了上海、江苏等地的长足发展,乃至最终影响了中国近代历史的走向。

记者手记:

这样的“伯乐”实在难得

“唐宋八大家”之一的韩愈曾写名篇《马说》,文中“世有伯乐,然后有千里马”的呐喊,振聋发聩,流传千年。

一部近代史,半部湖南书。湖湘人才在近代中国井喷式爆发,其背后便是一个又一个“伯乐寻良驹”的故事。陶澍之于左宗棠、胡林翼;曾国藩之于彭玉麟、刘坤一、罗泽南;杨昌济之于毛泽东、蔡和森、萧子升……这样的伯乐往往虚怀若谷、求贤若渴,他们“不拘一格选人材”,才让湘籍“千里马”竞相奔腾。

着眼当下,“人才是第一资源”的理念已成共识。新时代“伯乐”正以更宽广的胸怀、更开阔的眼界、更活泛的举措,把人才发掘出来、使用起来,时代召唤着更多慧眼独具的“伯乐”!

嘉宾介绍:叶扬兵

江苏省社会科学院历史研究所所长、研究员,长期从事中国近现代史、中国当代史和江苏区域史等研究。

湖南日报·新湖南客户端出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/李茁 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/姚茜琼 朱晓华

摄影/邹尚奇

剪辑/戴钺

设计/周子茜

责编:欧小雷

来源:华声在线