筑就通衢小康路

——慈利县交通守初心、担使命成果展

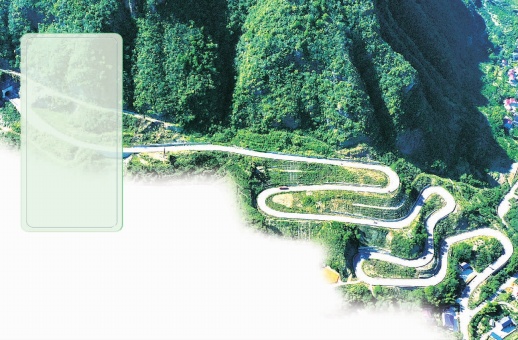

美丽的乡村公路。

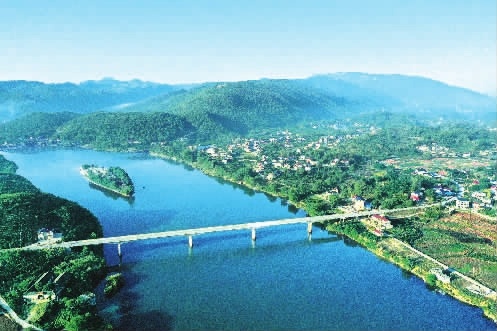

慈利东洋渡澧水大桥。

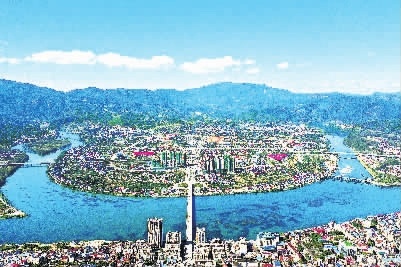

四通八达的交通带动慈利新城崛起。

长张高速慈利段掠影。

千古百业兴,先行在交通。新中国成立的70年,也是慈利交通大发展的70年。

70年来,慈利交通由窄变宽、由点成线、由线成网,从屈指可数的几条简易公路到贯通南北、连接东西、四通八达的道路网,曾经到不了的“诗与远方”已经成为一场“说走就走的旅行”。

70年来,砥砺奋进的慈利交通人逢山开路、遇水架桥,用汗水和智慧搭建了一张张便捷的交通网,架起了一条条惠民的交通线,给地方经济社会发展注入了无穷活力。

70年来,慈利交通事业发展一路一个里程碑,一碑一个凯旋门,终让全县70多万群众顺利实现了从“双脚丈量”到“抬脚上车”的根本性转变,串联起了城乡的幸福梦与致富梦。

打通

干线路网主动脉

慈利县地处湖南西北部,张家界市东部,是典型的山区县。全县总面积3492.02平方公里,山地面积就多达2266.67平方公里,“七山半水分半田,一分道路和庄园”。地形条件很长一段时间内限制着慈利交通运输的发展,至1978年底,全县通公路总里程仅1355公里,其中县道143公里,乡道252公里,村道189公里。走山路,“晴天一身灰,雨天一身泥”;走水路,“一叶扁舟慢慢摇”,交通非常落后。村民去镇上农技站采购种子化肥来回都要花上一整天,更别提去县城或省城了。

随着改革开放的不断深入和慈利交通人的不断奋斗,而今,慈利交通运输事业迎来了“温暖的春天”,步入了全新的发展阶段。数据显示,截至目前,慈利县已先后建成国道263公里、省道426公里、县道390公里、乡道1004公里、村道2138公里,全县通车总里程达4221公里。一条条宽阔、平坦、整洁的公路如长龙、似蛛网在城镇和乡村延伸,便利慈利人民出行的同时,为慈利经济发展“输血送氧”……

东起慈利县城西郊,西抵桑植县茶垭村的慈茶公路便是其中一条。2018年5月,慈茶公路改建工程竣工并通过专家组验收。公路全长56.716公里,串起了慈利西北域包括通津铺、杉木桥、象市、江垭、赵家岗等在内的10多个乡镇20多万群众,极大地改善了周边居民的生产生活条件,拉近了县城与该区域的时空距离。

“慈茶公路大部分路段都是依山傍水,地质条件比较复杂,为在确保工程进度和施工质量的基础上,尽量少造成生态破坏,很多地方我们不能大挖大填,而是依靠科技创新的精神来攻克难关。”据当时的慈茶公路公司总工程师余崇辉回忆,当时,在路面施工过程中,他们主要抓了三大指标,即路面的厚度、强度和平整度。“我们推广了四平工艺,三轴机初平、槽钢推平、铝合金尺刮平、再就是抹光机抹平,目前平整度方面已经收到了良好的效果,并得到了市里的肯定。”

“以前上街采买物资很不方便,慈茶公路通车后,骑着摩托车,上街只要十几分钟就到了,小孩上下学也舒服多了,交通方便了都好。”零阳镇长青村村民刘柱国开心地说。

除了慈茶公路,溪阳公路、零龙公路、杨通公路、清江公路也建成并投入使用。加之从2005年就已通车、呼啸而过的常张高速,和正在紧张施工的安慈高速、炉慈高速,一张以公路为主,铁路为辅,高速为依托,省道干线为骨架,连接农村、辐射全县、沟通省内外的交通网络已经在慈姑大地初步形成。

畅通县域交通内循环

距慈利县城约17公里的岩泊渡镇,长387米、宽12米的岩泊渡大桥宛若一条巨大的彩虹飞架在澧水之上,与粼粼波光交相辉映,颇为壮观。

一桥飞架南北,天堑变通途。这条于2012年动工、2014年正式通车的大桥,是经张家界市批准立项的渡改桥重点建设项目,也是大桥南北两岸20多个村庄众多村民多年的期盼。

附近村民邱国华回忆:“小时候,过河去上学只能等轮渡,遇到澧水河涨水,迟到缺课是常有的事。后来,这里有了浮桥,过河相对方便一些了,但安全性不高。岩泊渡大桥通车后,出行真的方便了很多。” 岩泊渡大桥的建成极大地改善了当地群众生产生活和学生上学条件,有效地连接南山坪、金坪等乡镇,实现了岩泊渡镇两岸交通、经济联动。

与岩泊渡大桥同时通车的重点桥梁工程还有东洋渡大桥。“渡改桥是改善民生的重点项目之一。”据慈利县交通运输局工作人员介绍,象市大桥的加固工程已于今年年初竣工并通车,市场河大桥维修加固工程也正在紧张施工。

桥固了,路宽了,慈利的道路运输能力也上了一个新台阶。数据显示, 目前慈利拥有三类以上车辆维修企业19家、货运企业13家、驾校5所;有道路运输客运企业7家,营运车辆530台,涉及线路176条;有城市公交企业2家,营运线路11条,营运车辆108台;有出租车公司3家,营运车辆260台;全县建成二级客运站3个、三级客运站2个、农村五级客运站22个、农村招呼站552个。

近年,针对农村居民出行不便的问题,慈利还大力推进了城乡公交一体化,让便民的班车直通深山,极大地提高了居民的出行效率。

慈利龙潭河镇一招呼站旁,老大姐李菊兰正在等候去县城的班车。在她脚旁,堆着满满一油桶鸡蛋和一大袋绿色蔬菜。“女儿在县城工作,趁这两天不忙,我去看看小外孙!这些鸡蛋和蔬菜都是自家的,吃着对身体好!村里通了班车后,隔三差五给他们送点,方便!”据悉,目前慈利已实现行政村100%通班车。

水运也是慈利交通发展史上可圈可点的一笔。慈利有内河航道197公里,目前,客运码头42道,其中视频监控码头17道,客渡船62艘,旅游船29艘。从过去的“小舢板风雨里飘摇”到如今现代化的客运码头,慈利县积极探索水上交通安全管理长效机制,连续五年,全县水上交通没有发生重特大事故。

串起

诗画慈利风景线

作为张家界的“东大门”, 慈利是“三星拱月,全域旅游”东线主战场。溇水和澧水在这里交汇,武陵山余脉纵贯全境,苍山耸翠、碧水流韵,高山峡谷、溶洞地缝、温泉漂流、丹霞地貌等自然景观数不胜数,古镇老街、红色遗址、百年书院、道教圣地等历史文化古迹随处可见,旅游资源极为丰富。

近年来,慈利提出了“旅游旺县”的目标,将全域旅游交通体系纳入全县交通建设整体发展之中。

2014年,广福桥“老三公路”开工建设,这条连通四十八寨的公路按照“寓景于路”的理念进行设计,为之后的旅游公路建设提供了有益借鉴。

2016年,耗资1200万的张家界大峡谷旅游公路改造工程完工,景区的“大动脉”更加畅达。

2017年,阳龙公路、阳溪公路、长常高速公路联络线、双双公路完成改造,景区的交通路网进一步延伸。

2018年,大峡谷观光火车线路、源湘绿道、澧水观光走廊、溇水骑行道相继启动建设,大峡谷景区环线日益完善……

2019年10月5日,络绎不绝的自驾游车辆在慈利县三官寺土家族乡罗潭村标准化的沥青路面上飞驰,道路两旁坐落着的客栈、农家乐一派繁荣。如果你不是本地人,应该很难想象眼前这个环境整洁、宜居宜游的“网红村”曾是全县最落后的地区之一。

罗潭村与武陵源景区、黄龙洞景区、宝峰湖景区交接,距热门景点张家界大峡谷玻璃桥仅4公里,但这里几年前还不通公路,村民只能守着“摇钱树”受穷,年轻人纷纷外出打工。

“近两年,村里新修了10.2公里的改良性沥青旅游道路和2座土家风味的风雨桥,还改造升级了旅游步道和自行车绿道,路修通了,越来越多的游客来到这里,我们的收入也跟着提升了不少。”当地村民李丽红开心地说。

目前,慈利旅游交通的“快进”通道和“漫游”网络均已搭建起来。旅游开发到哪里,慈利就把公路修到哪里,日臻完善的交通网络,将慈利的旅游景点串成一条“珍珠链”,释放了旅游资源优势,激发了旅游发展活力。如今,这颗璀璨的“东之星”正在冉冉升起。数据显示,在刚刚过去的“十一”黄金周,全县国庆假日共接待游客343080人次,同比增长17.69%,实现旅游收入22608.84万元,同比增长12.35% 。

迈上惠民富民小康路

慈利物产丰富,“金慈银澧”的说法自古盛行。这里的杜仲产量居全国首位,乌桕产量居全省首位 ,桐油产量居全省前列,还盛产油茶、茶叶、柑橘、烟草、苎麻等……

可惜的是,很长一段时间内,受制于交通条件,丰富的物产资源无法转变成经济动能,农副产品走不出慈利的山区,靠发展农村经济脱贫致富成了一种奢求。农村道路的改善,结束了这种窘迫。

“精准扶贫、交通先行。农村道路是村民安全出行的基础保障,是农村经济发展的基石。近年来,慈利县交通运输局全体员工攻坚克难,为打通最后一公里不懈努力。目前,慈利的乡镇和行政村已经实现路面硬化率100%,村道通畅率100%,行政村通班车率100%,农村道路日常养护率达到100%。乡村公路基本达到路肩饱满、路面清洁、排水畅通、标志齐全、绿化到位和无人为病害的目标。”慈利县交通运输局局长吴海燕向笔者介绍说。

丰富的物产、通畅的道路,让电商公司蜂拥而至。如今,在慈利县的乡镇,随处可见贴着“农村电商服务车”条幅的小货车。那一辆辆满载着“土货”的小货车承载着村民对美好生活的向往,往县城、省城甚至更远的远方驶去,村民的收入也随之节节攀升……

每一段辉煌壮丽的征程,都会在发展的长河中烙下深深的印记。70年风雨兼程,70年春风化雨,一组组数字,一项项工程,一条条通途,印证了慈利县交通事业的发展历程。而这发展的每一步、每一个台阶都饱含着慈利交通人辛勤的汗水,是慈利人用自己的智慧、才能和奉献精神,铺设了慈利经济社会高速发展的康庄大道。站在新的历史起点上,慈利交通人将继续不忘初心,牢记使命,用忠诚和奉献继续谱写慈利交通事业发展的新篇章。

(刘宇慧 王正霞)

(本版图片摄影 龚汉业)