从江边小镇崛起为“全国百强城市”

株洲:工业重镇启新程

华声在线9月8日讯(湖南日报·华声在线记者 戴鹏)与国家共命运,与时代同发展。新中国成立以来,特别是改革开放以来,株洲从一个江边小镇崛起为享誉全国的百强之城,从百业待兴之地成长为动力强劲的工业之城,从十大污染城市蝶变为宜居宜业的山水之城,从内陆腹地发展成为连接世界的开放之城,从温饱不足的贫困地区跨越成为全面小康的幸福之城,取得了令人瞩目的辉煌成就。

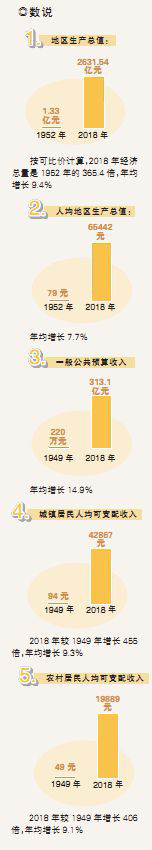

新中国成立初期,株洲只是湘江边一个仅有7000人口、一穷二白的小镇。经几代人不懈努力,如今的株洲已入选“中国大陆最佳地级城市30强”,跻身“全国百强城市”行列。1952年,株洲地区生产总值1.33亿元,1978年为13.49亿元,2018年跃升为2631.54亿元。按可比价计算,2018年经济总量是1952年的365.4倍,年均增长9.4%。

为工业而生,因工业而强,以工业为荣!在中国工业版图上,株洲举足轻重,创造了新中国工业史上293项“第一”,催生出闻名中外的“中国动力谷”,形成了以轨道交通、航空、汽车三大动力产业为主、年总产值超过2500亿元的“3+5+2”现代产业体系。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在党中央和省委的坚强领导下,今天的株洲,经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面进步,人均GDP超1万美元,实现了整体脱贫、同步建成全面小康,迈上了加快建成“一谷三区”、加快建设基本现代化的新征程。

工业重镇启新程

——新中国成立70周年株洲发展掠影

9月5日,湘江株洲市区段,蓝天白云下,一江碧水穿城而过。湖南日报·华声在线记者 李健 摄

湖南日报·华声在线记者 李伟锋 戴鹏

湘水奔腾,潮涌株洲。

这里曾激荡着中国制造的先声,飞扬着实业兴邦的家国梦想。

这里诞生了新中国工业史上293项“第一”,催生出闻名中外的“中国动力谷”,成就动力研制领域新的“世界坐标”。

为工业而生,因工业而强,以工业为荣!

新中国成立之初,株洲还只是湘江边一个不大起眼的小镇。1951年,株洲从湘潭县划出成立专辖市;1956年,株洲升格为地级市。

立市以来,株洲与新中国共成长,在时代浪潮中砥砺奋进,铸就名副其实的工业之城、动力之都。尤其是改革开放以来,株洲成为全国经济发展最成功的40个城市之一,入选“中国大陆最佳地级城市30强”,跻身“全国百强城市”。

1. 江边小镇跃升为“中国动力谷”,刷新“中国制造”版图地标

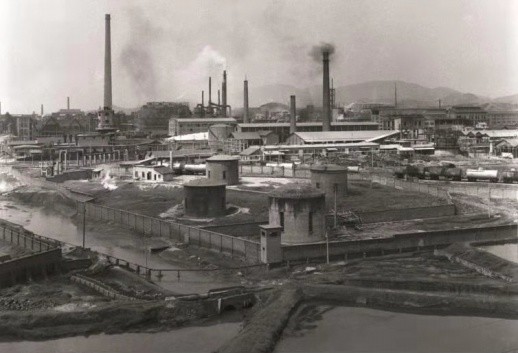

▲上世纪30年代,粤汉铁路株洲总机厂联合厂房。(资料图片)通讯员 摄

1952年,背负国家一项重要使命,21岁的罗广源刚领到大学毕业证,就急赴株洲,参加331厂(中国航发南方工业有限公司前身)建设。

“到株洲那天,下着大雨。我穿着长筒套鞋,走在泥泞的路上,路边是荒山,民房都难看到;厂房里,只有一些简陋的机床。”回忆当时情况,今年88岁、曾任中国航发南方工业有限公司副总工程师的罗广源记忆犹新。

1953年,株洲被列为国家“一五”时期重点建设的8个工业基地之一,13个国家重点项目布点于此。

这个决定,赋予株洲更大使命,昔日江边小镇的宁静被打破,取而代之的是火热的建设场面和不断传出的喜报。

1954年8月,罗广源所在331厂试制出中国第一台航空发动机。消息传到北京,毛泽东主席亲致嘉勉信,高度评价“这在我国的飞机制造业和增强国防力量上都是一个良好的开端”。

这也是株洲工业的良好开端。此后,株洲迅速建立起完善的机械、冶金、化学、建材、电子工业体系,成为国家工业重镇。第一根硬质合金棒材、第一台电力机车、第一辆微型汽车、第一枚空空导弹等相继在这里诞生,株洲工业实现从无到有、从弱到强的历史跨越。

新时代,新作为。

党的十八大以来,株洲深入践行新发展理念,着力调结构、转动能、提质量。果断退出传统重化工产业,以轨道交通、航空、汽车三大动力产业为基础打造“中国动力谷”,大力培育新能源、新材料、电子信息、生物医药、节能环保五大新兴产业,着力提升陶瓷、服饰两大传统产业,构建起“3+5+2”的现代产业体系,产业结构快速换挡升级。

▲6月27日,位于株洲云龙区的湖南山河科技股份有限公司,山河SA60L(阿若拉)整装待飞。湖南日报·华声在线记者 辜鹏博 摄

新动能,新气象。

国内首条8英寸IGBT(绝缘栅双极型晶体管)生产线、全球首列虚拟轨道列车、中国首列中低速磁浮列车等相继在株洲亮相;“复兴号”高铁、AG600大型水陆两栖飞机、港珠澳大桥等大国重器闪耀着株洲智慧;中车株机产品作为中国制造“走出去”代表作之一,已成为享誉国际的“中国名片”。

目前,株洲轨道交通产业年产值超过1000亿元,是全球最大的轨道交通产业基地;国内中小航空发动机市场占有率超过九成;完整的汽车产业链基本建成。“株洲·中国动力谷”成为中国制造业版图新地标,“3+5+2”现代产业年总产值超过2500亿元。

2. 污染城市逆袭为生态宜居地,绿色成为工业之城最鲜明底色

天,像一汪海水,深邃无垠;云,白得纯粹,涤荡心灵。

蓝天白云下,株洲清水塘腹地,一口全新的清水湖雏形初现;不远处的霞湾港,水清岸绿,白鹭低翔。

62岁的袁建平站在湖边,回想当年的清水塘:“半个多世纪前,这里的确有口20亩左右的水塘,水清得可以捧起来直接喝。”

▲株洲市石峰区清水塘老工业区新通车的环保大道。资料图片 通讯员 摄

此后,清水塘发展为国家工业重镇,高峰时期聚集了数百家以冶炼、化工为主的企业,有“中国鲁尔区”之称。在累计贡献利税近500亿元的同时,也为株洲“贡献”了那顶“全国十大空气严重污染城市”的“黑帽子”。高消耗、高排放、高污染的发展方式,成为清水塘以及湘江不能承受之重。

“坚决打破思维定式、路径依赖、行为习惯。”株洲决策层深入践行习近平生态文明思想,誓言“还绿”株洲。以省里实施湘江保护与治理“一号重点工程”为契机,株洲壮士断腕、破旧立新、深度调整,拿出一系列关停并转举措,艰难而又坚毅地向前推进。

“退产能很痛苦,对工业之城株洲而言尤甚。但不能有丝毫犹豫,对标高质量发展不能打折扣。”株洲市委书记毛腾飞说。

清水塘老工业区整体搬迁改造后,腾笼换鸟建设生态新城。一座以动力产业、应急产业为支柱,涵盖科技创新、工业服务、口岸经济、数字制造等领域的新城,正在清水塘崛起。即将迎来的一湖清水,将为“清水塘”正名。

由岸及江,由城及乡。

围绕“江水清、两岸绿、城乡美”,株洲全面推进湘江流域保护与治理,扎实开展农村人居环境整治。霞湾港治理、“一江八港”污水管网改造、湘江风光带建设、种养业绿色转型等工程相继铺开,交通畅通、城市绿荫、旧城提质、碧水蓝天、城市设施配套“五大行动”同步实施。

▲4月17日,株洲沿江风光带,市民在绿道间散步。(资料图片)湖南日报记者 唐俊 摄

青山也是美丽,蓝天也是幸福。几代人接续奋斗,终于迎来美丽青山、幸福蓝天、生态株洲。

如今,霞湾港这条昔日的“五彩河”焕然一新;湘江株洲段水质由2013年Ⅲ类提升至Ⅱ类,2018年市区空气优良天数比2013年增加两个半月;曾经的“全国十大空气严重污染城市”,成功逆袭为全国文明城市、全国卫生城市、国家水生态文明城市、中国优秀旅游城市,并荣获“中国人居环境范例奖”。

“工业文明、生态宜居”,成为醒目的株洲城市符号,绿色成为株洲最鲜明的底色。

▲1958年,株洲化工厂投产。(资料图片)石峰区委宣传部供图

3. 动力为媒“引进来”“走出去”,内陆腹地走向开放新高地

今年7月4日,株洲中车物流基地内,一列满载货物的国际货运列车鸣笛启程,开往1.1万公里外的白俄罗斯首都明斯克。这是我省第3条直达欧洲的铁路货运班列,通过这条辐射欧亚大陆数十个国家的国际新快线,株洲走向世界新增了一条“硬通道”。

天高海阔,前程远大。

从新中国成立之初苏联专家支持株洲工业建设,到现在借助动力产业大规模“引进来”“走出去”,株洲不断努力扩大与世界联通,致力打造开放发展新高地。

开放崛起,株洲有坚实内核力量。

从粤汉铁路株洲总机厂出发,株洲已发展成世界上重要的轨道交通生产基地,市场份额居全球第一。开放、创新的特质,让株洲正朝着“世界动力谷”迈进。

以“株洲·中国动力谷”为平台,株洲高水平“引进来”,开展引资引技引智升级行动,推动技术进步、管理创新、产业升级。瞄准产业链前端、价值链高端,引进企业和项目;立足“一带一部”区位优势,抢抓中部崛起、长江经济带以及粤港澳大湾区建设战略机遇承接产业转移,加快打造开放发展先行区。

开放崛起,株洲有积极务实举措。

拓宽开放大通道。“湘欧快线”开通、铜塘湾保税物流中心封关运行、长株高速直通黄花国际机场……一个集铁路、公路、水运、空运于一体的综合性、立体化开放大通道初步成形。

优化开放环境。全面推行“最多跑一次”改革,超过95%政务服务事项“最多跑一次”,打造效率高、服务优、成本低、口碑好的营商环境。动力谷自主创新园,平均每4天就有1家高新企业落户;80多家世界500强、中国500强、民营500强企业和大型央企布点株洲。

株洲经贸“朋友圈”已拓展到200多个国家和地区,去年进出口总额达到27.46亿美元,比1978年增长51倍。自2014年以来,株洲连续5年入选“中国外贸百强城市”。

经济繁荣,生态良好,民生幸福。株洲已提前实现整体脱贫并同步实现全面小康,迈上了加快建成“一谷三区”(中国动力谷与“一带一部”开放发展先行区、老工业城市转型发展示范区、城乡统筹发展幸福区)、加快建设基本现代化新征程。

◎名片

株洲·中国动力谷

▲7月19日,中车株洲电力机车有限公司机车事业部总成车间,技术人员在进行电力机车零部件安装。田超 郑云文 摄影报道

1954年,株洲诞生了中国第一台航空发动机;1958年,中国第一台电力机车在株洲横空出世……株洲创造了中国工业史上290多个“第一”。作为新中国首批重点建设的八个工业城市之一,株洲工业发展从国家“一五”起步,迈过以传统重化工业为特征的老工业城市发展路子,阔步走向高质量发展的快车道。近年来,株洲以轨道交通、通用航空、新能源汽车三大动力产业为核心,着力打造“中国动力谷”。这里,诞生了“中国芯”、动车组中国速度、虚拟轨道列车、中低速磁浮列车等制造业新名片,持续刷新全球对中国制造、中国创造的认知。“中国动力谷”挺起了株洲工业发展的脊梁,成为中国制造业版图中的新地标。

醴陵釉下五彩瓷

1908年,醴陵湖南瓷业学堂研制出黑、蓝、红、褐、绿五种釉下彩颜料,成功创烧出釉色晶莹润泽、纹样五彩缤纷、永不褪色的釉下五彩瓷。新中国成立以来,醴陵釉下五彩瓷经常代表中国文化“出使”海外。2008年,醴陵釉下五彩瓷烧制技艺被列入国家非物质文化遗产名录,同年为北京奥运会生产特许商品瓷。近年来,醴陵陶瓷产业全面升级,日用瓷、电瓷、工艺瓷、工业陶瓷、新型陶瓷5大类4000多个品种百花齐放。目前,全世界每4个陶瓷杯子中,就有1个产于醴陵。

茶陵县工农兵政府旧址

1927年11月28日成立的茶陵县工农兵政府,位于现茶陵县城关镇前进村三角坪,是毛泽东亲手缔造的第一个县级红色政权。美国著名记者埃德加·斯诺在《西行漫记》一书中援引毛泽东的话称,“在湖南东南部的茶陵县建立了全国第一个红色政权”。中央电视台1997年10月27日播出的特别节目《井冈山》介绍,“井冈山根据地的红色政权、中央苏区的红色政权乃至今天的中南海国务院都是从井冈山洣水之滨的小木屋(茶陵县工农兵政府)里走出来的”。

如今,茶陵县工农兵政府旧址已是国家3A级旅游景区,被列入全国红色旅游经典景区名录。

“神州第一陵”炎帝陵

炎帝陵位于炎陵县,是中华民族始祖炎帝神农氏安息地。因其历史悠久,被誉为“神州第一陵”,现为全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、中华归国华侨爱国主义教育基地、国家4A级景区。

“炎帝陵祭典”被列为首批国家级非物质文化遗产。在全国为数众多的炎帝文化遗存中,炎帝陵是唯一经国务院核定公布的全国重点文保单位。同时,炎帝陵还是“湖南十大文化遗产”“湖南十大文化地标”“新潇湘人文八景”“湖南省最佳景区”之一,以炎帝陵为代表的历史文化旅游品牌被列入省重点打造的三大国际旅游品牌。炎帝陵以其不可替代的特殊地位和特有魅力,被誉为“中华民族的人文圣地、全球华人的精神家园”。

(湖南日报·华声在线见习记者 张咪 整理)

▲9月5日,北京汽车股份有限公司株洲分公司焊装车间机器人生产线。湖南日报记者 李健 摄

不忘初心再出发 牢记使命勇担当

奋力开创株洲“两个加快”新局面

中共株洲市委书记 毛腾飞

株洲市人民政府市长 阳卫国

新中国成立70年来,我们党带领全国各族人民砥砺奋进、昂首前行,创造了人类历史上的伟大奇迹,演绎了一场波澜壮阔的巨大变迁,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。株洲始终与国家共命运、与时代同发展,取得了令人瞩目的辉煌成就。从一个不大起眼的江边小镇崛起为享誉全国的百强之城,从解放之初百业待兴之地成长为动力强劲的工业之城,从备受关注的十大污染城市蝶变为宜居宜业的山水之城,从自耕自足的内陆腹地发展成为连接世界的开放之城,从温饱不足的贫困地区跨越成为全面小康的幸福之城。如今的株洲,经济、政治、文化、社会、生态和党的建设全面进步,人均GDP超1万美元,实现了整体脱贫、同步建成全面小康,迈上了加快建成“一谷三区”、加快建设基本现代化的新征程。

对历史最好的纪念,是接续奋斗再铸辉煌。站上新的起点,我们要始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心再出发,牢记使命勇担当,奋力开创株洲“两个加快”新局面,为早日实现中华民族伟大复兴的中国梦、为建设富饶美丽幸福新湖南贡献株洲力量。

实现“两个加快”,必须更加坚定政治方向、强化政治担当。不管事业推进到哪一步,党的领导始终是根本保证。我们要持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,最广泛地团结引领全市上下,以理想之光照亮奋斗之路,用信仰之力开创美好未来。要始终把政治建设摆在首位,坚决扛起推进党的政治建设这一主体责任,紧紧抓住坚守政治信仰这一重中之重,牢牢把握坚持党的政治领导这一本质要求,不断提高政治能力这一重要本领,着力净化政治生态这一基础工程,为实现“两个加快”凝聚起最大优势和磅礴力量。

实现“两个加快”,必须牢固树立新发展理念,推进高质量发展。新时代,发展仍然是解决一切问题的根本所在。株洲市第十二次党代会明确提出,要践行新理念,培育新动能,加快建成“株洲·中国动力谷”、“一带一部”开放发展先行区、老工业城市转型发展示范区、城乡统筹发展幸福区,加快实现经济现代化、社会现代化、城乡现代化、生态现代化、城市治理体系和治理能力现代化。这是开创株洲发展新局面的总目标总任务。下一步,我们将紧扣高质量发展要求,深入践行新发展理念,着力把创新作为第一动力,把改革作为关键一招,把开放作为活力源泉,把绿色作为发展底色,积极抢抓“一带一路”、中部崛起、长江经济带以及长株潭国家自主创新示范区、国家新型城镇化综合试点等重大机遇,大力实施“创新驱动、转型升级”战略,全力打好“三大攻坚战”,持续深入开展“产业项目建设年”活动和“温暖企业行动”,全面推进城乡统筹发展,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,不断筑牢株洲经济繁荣、社会稳定、人民幸福的物质基础。

实现“两个加快”,必须始终坚持以人民为中心的发展思想、不断增强人民福祉。以百姓心为心,就是我们党的初心。只有坚持发展为了人民、始终坚持依靠人民,发展才能获得源源不断的动力。面向未来,我们要始终坚持以人民为中心,把党的初心使命铭刻于心,用心用情做好社会保障和民生改善工作,让人民群众过上更富有、更美好的生活。要围绕人民对美好生活的向往,扎实办好民生实事,不断巩固脱贫成果,切实加强和创新社会治理,全力推进平安株洲建设,不断加强就业、教育、住房、医疗、社保、出行等基本公共服务,确保劳有所得、学有所教、住有所居、病有所医、老有所养、困有所济,让更多幸福花开的故事融入人民群众心中。

实现“两个加快”,必须全面加强党的建设、推动全面从严治党向纵深发展。履行新使命,实现新目标,关键在党。要全面落实新时代党的建设总要求,以改革创新精神推进党的建设新的伟大工程,全面加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设科学化水平。要突出党建引领,强化基层基础,加强能力建设,更好发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,着力培养一批把忠诚举过头顶、把责任扛在肩上、把为民烙在心里、把激情融入血液、把名利抛在身后的干部队伍,推动株洲各项事业大发展。

70年筚路蓝缕,70年沧桑巨变。我们坚信,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在党中央和省委的坚强领导下,在全市人民共同努力下,我们的目标一定会实现,株洲的明天一定会更美好!

◎我与共和国共成长

“火车领我跑进新时代”

株洲机务段退休火车司机 吴朋宾

我今年70岁,这辈子与火车情缘很深,如果加上退休返聘,与火车亲密接触超过40年。可以说,我亲眼目睹了新中国铁路事业的蓬勃发展。

我父亲是原广铁株洲三工程段工人,曾参与长沙、岳阳等地火车站建设。受他的影响,我从小就喜欢铁路,爱上了火车。

1967年,铁道部招收战备乘务员,一心想开火车的我幸运上榜,但要真正成为一名火车司机并非易事。当时,铁路上跑的是蒸汽机车,有司机、副司机、司炉3个岗位,像我这样新进的员工要从司炉干起。所谓司炉,就是不断铲煤烧锅炉,保持火车正常运行。这项工作太辛苦了,记得从株洲到衡阳,要铲7吨煤,一趟下来完全成了“黑人”,鼻子、耳朵里都是煤灰。

1983年,已是副司机的我参加火车司机“转正”考试,200多人录取8个,我又幸运上榜,大家都说我中了“状元”。此时,铁路上跑的主要是东风系列内燃机车。开上内燃机车,旧貌换新颜,不仅干净很多,而且瞭望条件明显改善,操作台上十几个仪表盘一目了然,再也不要像开蒸汽机车那样探头瞭望了。

进入上世纪90年代,内燃机车渐渐退出历史舞台,电力机车成为运营主力。因为不烧柴油,电力机车比内燃机车更清洁环保,我们也可以穿制服、打领结、戴白手套了。这时,我们常开的电力机车是株洲电力机车厂研制的,心里总会油然升起一股自豪感。

2004年,我退休了。株洲电力机车厂返聘我,给哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦送车。每次送车到新疆阿拉山口,虽然要耗时半个月,很辛苦,但我特别兴奋,因为这是中国电力机车走出国门,我也算发挥余热为国效力。

2008年,国内第一条高铁即京津城际开通,中国进入高铁时代,时速300公里以上。去年一次外出旅行坐高铁,我获准进入动车驾驶室,里面精细的仪器让我大开眼界,不禁感叹今天的中国轨道交通太了不起了!

回望前路,火车领着中国铁路工业走进了新时代,也深刻影响了我这一生。展望未来,我更要感谢火车,感谢伟大的新时代,承载着我满满的“时代情”,继续着我无尽的“火车梦”,加入到新时代追梦人行列!

(湖南日报·华声在线记者 李永亮 整理)

责编:潘华

来源:华声在线