郭亮纪念园:忠烈长埋谷鸟啼

谢璐

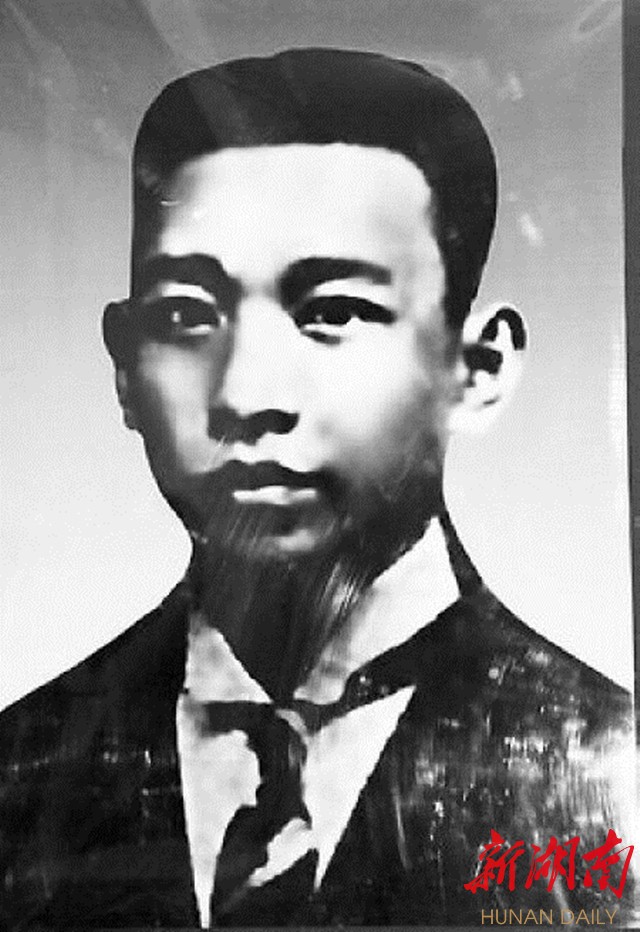

湖南是一片革命的热土,这里曾走出许多英勇的革命战士,其中有一名年轻的战士,牺牲时年仅27岁,却在湖湘革命史上留下了浓墨重彩的篇章,他的名字叫郭亮。

很多人是从一段有名的故事“郭亮带兵抓郭亮”认识郭亮的,实际上,在他的故土——望城区茶亭镇郭亮村(原属铜官),有一处郭亮纪念园,能够让我们更加深入地了解这名“提着脑袋干革命”的烈士。

郭亮于1921年经毛泽东亲自作为介绍人加入中国共产党,曾先后担任过粤汉铁路总工会主席、中共湘区委员会委员、湖南总工会委员长、中共湖南省临时省委代理书记、中共湖北省委书记、中共湘鄂赣边区特委书记等职务,成功领导了粤汉铁路工人大罢工、陶业工人抗捐抗税斗争、长沙工人反帝反封建军阀斗争,为工人运动的蓬勃发展做出了不可磨灭的贡献。

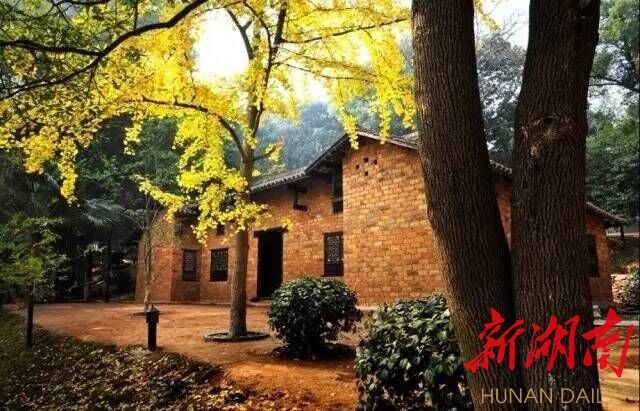

为了让郭亮的精神长存,1957年政府正式修建了郭亮烈士墓,1959年被公布为省级文物保护单位,1983年在郭亮故居原址西10余米处按原貌修复了故居,1987年综合墓地周围山地修建了郭亮烈士陵园,2011年望城区对郭亮陵园进行提质改造,并更名为郭亮纪念园。

如今纪念园依山傍水,园内白墙青瓦,亭阁相间,青竹掩映,颇具江南园林艺术风格。

纪念园内的郭亮故居,是一栋坐西北朝东南、土木结构、具有典型江南地方风貌的青瓦平房,共有8间房屋,内里保存着不少郭亮生前使用过的家具文物。1901年12月3日,郭亮诞生于此。

故居前方,有一口水面约4亩的池塘,因形如牛角,故名牛角塘。阳光洒在水面,像是铺上了一层闪闪发亮的碎银,塘水澄明清澈,蓝天白云,倒映其间,令人心旷神怡。此塘对面就是郭亮故居,让人不禁联想,或许幼年郭亮正是经常在此游水嬉戏,因此练就了一副强健的体魄?或许少年郭亮正是经常在此读书思考,因此生发出忧国忧民的思想。

实际上,少年时期的郭亮就开始对现实中老百姓的痛苦生活进行深入思考,一次在作文上大声发问:“为什么种粮的人无食粮?为什么盖房的人无住房?为什么织布的人缺衣裳?为什么织席的人睡光床?”他还在一篇题为《问问社会》的诗歌里写道:“人们同生活在一个世界,为什么贫富不一?问问社会,知也不知。”正是为了解答这些疑惑,郭亮走上了一条积极探求革命真理的人生道路。

牛角塘的西边,是“郭亮烈士生平事迹陈列室”,室内陈展详细精致,图文并茂,并配以文物原件或复刻件,运用浮雕、壁画、动画、声像等多种技术手段,生动形象地反映出郭亮短暂而光辉的一生。

为与粤汉铁路鄂段铁路局长王世堉为首的反动势力进行斗争,1922年9月9日凌晨,在郭亮的多方奔走组织下,粤汉铁路3000多名工人同时举行罢工,一时间汽笛齐鸣,响彻长空,数百公里铁路线上,一列列火车像死蛇一样停在铁轨上。反动势力惊恐万分,逼迫一名司机从外开来一列火车企图破坏罢工。郭亮带领300多名工人卧轨挡车,他躺在最前面,几乎被车头前的排障器撞着,其他工友要把他推开,但他岿然不动,用一只手顶住火车的排障器,另一只手支撑着自己的身体,沉着而坚定地高呼:“开车的工友,天下工人都是兄弟,你们不能为官僚军阀压死自己的亲人哪!”在郭亮的感召下,司机毅然扳动了倒车闸。

陈列室的布展让参观者身临其境,为郭亮坚定的革命精神深深打动。

故居右侧,是郭亮与其妻子李灿英的合葬墓。墓区四周尽是高大的马尾松,与枝繁叶茂的香樟树。墓呈椭圆形,水泥封顶;因郭亮村原属铜官镇,坟茔全部用深绿色琉璃砖砌成,连墓围上的两只小狮子,也是绿釉陶瓷所制,在阳光照射下,泛着莹莹光泽;中间则是三通麻石墓碑,碑中书“革命烈士郭亮、中共党员李灿英之墓”,左书“中共望城县委、县人民政府立”,右书郭亮烈士生平,碑头上的红色五角星、镰刀与斧头格外醒目。

大碑左侧还有一块小石碑,上书“郭公砚章之墓”,这是郭亮病故的大哥郭砚章的墓穴,也是郭亮的初葬墓穴。1928年3月27日晚,由于叛徒泄密,郭亮在岳州不幸被捕,随即押往长沙审讯,软硬兼施后,郭亮留下了唯一的口供:“要问我们的组织,开眼尽是共产党人,闭眼没有一个!”

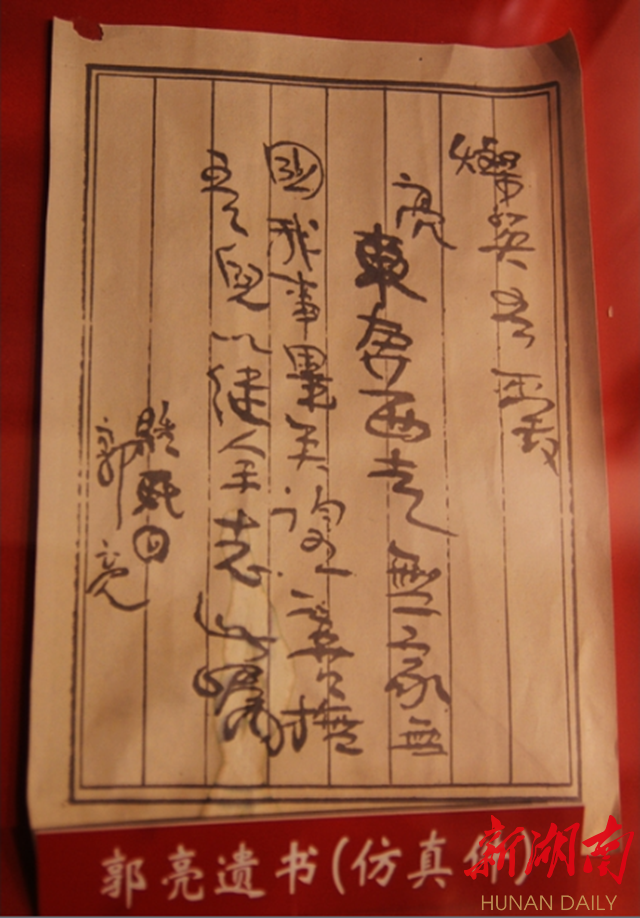

闻名湘中、备受尊重的省总工会委员长郭亮被捕的消息很快传遍长沙城,监狱门口被群众围得水泄不通,湖南反动当局如临大敌,唯恐夜长梦多,29日凌晨2时便慌忙秘密处决了郭亮。临刑前,他挥笔给同为共产党人的妻子写下一封激励后人、感人肺腑的遗书:“灿英吾爱:亮东奔西走,无家无国。我事毕矣。望善抚吾儿,以继吾志。此嘱。”

郭亮死后,头颅被敌人悬挂在长沙闹市中心司门口示众,后又被挂到家乡铜官东山寺戏台的柱子上。远在上海的鲁迅听闻消息,在《铲共大观》中愤然写道:“革命被头挂退的事是很少有的!”

郭亮亲人及铜官工友将郭亮的头颅和身体分别“偷”回后,请皮匠精心缝合,并裹以红绸,不能公开下葬,便连夜安葬到其大哥的墓穴中。这块略显沧桑的墓碑,在1957年修建郭亮墓时特地保留了下来,作为那段血雨腥风历史的见证。

“湘水滔滔不尽流,几多血泪几多仇?雪耻需倾洞庭水,爱国岂能怕挂头!”1916年时,年仅15岁的郭亮在长沙街头看见被杀害的革命党人的头颅,曾义愤填膺,咏作此诗。12年后,他为革命抛头颅、洒热血的英雄事迹传遍中华大地。

如今,在郭亮纪念园里诗词碑林环绕的山坡上,种满了杜鹃花,每逢春来,满坡的杜鹃迎风竞开,灿若云霞,林间布谷声声,泣血啼唱,似是在沉痛缅怀英烈,又似是在告知后人幸福来之不易,革命精神永存。

责编:曾晓晨

来源:华声在线